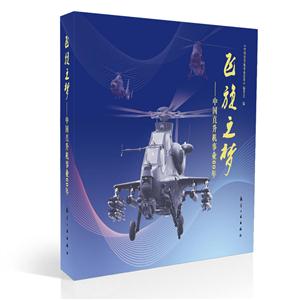

作者:李成智

页数:207

出版社:北京航空航天大学出版社

出版日期:2007

ISBN:9787811241549

电子书格式:pdf/epub/txt

作者简介

p> 李成智,北京航空航天大学人文社会科学学院副院

长、教授。1961年生,毕业于南京航空学院自动控制系。

曾在哈尔滨飞机制造公司从事直9直升机的研究工作,

现为北京航空航天大学教授,主要从事科技史与科技哲

学、科技政策与科技管理研究与教学工作。撰写、发表、

出版了大量科技类读物,特别是航空航天史方面的论著

和普及读物。代表作有:《人类飞行的历程》(主编)、《航

天技术与社会》(独著)、《征服天空之翼》(第一作者)、

《通向宇宙之路》(独著)、《飞机的故事》(独著)、《(空

气动力学与航空)》(独著)、《(世界航空发展史》(策划、

副主编)、《世界航天发展史》(策划、副主编)。论著总

字数接近500万字。

倪先平,湖南祁阳人,1956年3月5日出生。工学博

士,自然科学研究员,国防科技工业突出贡献专家,国

务院政府特殊津贴获得者。现任中国航空工业第二集团

公司副总工程师,中国航空学会学术工作委员会副主任,

航空科学技术奖评审委员会副主任,直升机专业委员会

和可靠性专业委员会副

节选

蓝天去放飞想象

王直华

在航空界,我有一批朋友。这些朋友,有年老的,有年轻的,有

航空工程师,有航空科普作家,有航空人文学者。航空界的书事,他们做了

不少。这一次,是甘立伟做主编,周日新、倪先平、王钟强、李成智执笔,

出了一套科普书《直升机的世界》,共有三册,分别为《岁月之旅》、《扶摇

直上》和《中国足音》。他们知道我是爱看书的人,就送来彩样给我欣赏。读

着朋友们的新作,一些强烈的感想油然而生。

纵深是一种美。为什么哲人说“凝视月亮,你会生发灵感”?原

因之一就是,月亮与我们有距离,从地球到月亮有令人遐想的纵深美。

月亮在太空遥远的深处,加上玉盘、玉兔的优美形象,她便成了诗人灵

感的源泉。

再说我们头顶上的蓝天。蓝天有莫测高远的纵深,又有乌儿们翱翔蓝

天的启迪,于是她就成了人类放飞想象的理想空间。看吧,“飞天”,那是中

国古人的“天使”形象;天使,那是欧洲古人的“飞天”想象;中国古代的

竹蜻蜓,是百姓手里的飞天玩具;达·芬奇在1 5世纪末设计的直升机草图,

是艺术科学家笔下的天使翅膀。环顾世界航空历史,我们内心惊叹人类想

象力的火光何其璀璨,人类直上蓝天的理想殊途同归——我们要飞上蓝天,

我们要直升蓝天!环顾世界航空历史,我们分明看到,人类的科学大旗上写

着“同一个蓝天,同一个想象”。这与今天五环标志上“同一个世界,同一

个梦想”的口号何其相似乃尔!环顾世界历史,我们为人类的智慧欢呼:多

么可爱,这“和而不同”的人类

纵深就是想象力:想象就是创造力。《岁月之旅》让我邂逅了一位德国

科学家弗莱特纳,他是一个有思维纵深的人。他的想象之奇妙,他的思维之

放射,让我在阅读时想为他叫好。

事情得从大家熟悉的体育运动说起。在排球和乒乓球赛场上,许多

球手会打出“飘球”。这时,球会向一个方向旋转,它的运动轨迹就

画出了一条弧线。在足球场上,极具观赏性的香蕉球,也是这样踢出来

的。1 9世纪中期,德国科学家马格努斯对飘球做出了解释。他指出,球

的旋转导致球的上下两侧气流的气压不同,使球飘忽不定。

20世纪20年代,弗莱特纳沉醉于船舶推进的研究。他想到那飘忽

的球。他决定把马格努斯效应用到船上。他设想,在船上竖直安装一个

巨大的圆柱体,当圆柱体高速旋转的时候,侧向风在柱体前后形成气压

差,船舶就会被推动,就会向前进

弗莱特纳绝不是学院里的书生,只会论证。他是手脑并用的人,他

是工厂里的实践者,他是大西洋里的搏浪者。1 926年,弗莱特纳设计的

“巴登巴登”下水了,此行的目的地是纽约。它最引人注目的地方,是

船上那两根50英尺高的“烟囱”。“烟囱”高速旋转起来,“巴登巴登”启动

了。就是靠着马格努斯效应,5月9日,“巴登巴登”到达了纽约。

奇特的动力,使这艘船成了公众关注的焦点。航空大师冯·卡门和物理

学大师爱因斯坦都对“巴登巴登”表示称赞。虽然这种旋转柱体推进效率不

高,并不实用,但是我们不能不感叹,弗莱特纳的思路何其高妙,他的想象

力何其精彩J 20世纪30年代,弗莱特纳开始研制直升机。他的著名作品是

“蜂鸟”,它是第一种在设计时就有明显军事目的的直升机。

阅读《直升机的世界》,我激情地欣赏着人类的想象力。那些直升机的

发明家、设计者,都跟弗莱特纳相似,有着动人的头脑风暴故事。这三册书

各有主题,又有一个相同点——述说创新的历程。这是一套歌颂想象力、启

发想象力的书。

1907年,法国人保罗·科尔尼研制出—飞行自行车”。它靠自身动力垂

直升空,并在空中连续飞行20秒钟。“飞行自行车”是人类第一架直升机,是

1903年之后,在载人飞行器方面取得的又一突破。到今年,直升机已经走过

了百年征程。

我国的直升机事业,也已经“年过半百”。1957年,西北工业大学决定

开设直升机专业。我国直升机事业元老级人物王适存,那时正在莫斯科航空

学院直升机专业留学。1 961年,他在副博士学位论文中,提出直升机旋翼在

前进状态飞行时涡流的算法。这个算法受到国际同行的高度评价,被称为“王

适存涡流理论”。

王适存现任南京航空航天大学教授,他曾经这样说:“每年,我都对考

入南京航空航天大学直升机专业的新生说两句话:直升机,第一,它是‘万

用’的机种;第二,它是‘万岁’的交通工具。”朴实无华的一席话,令人过

目不忘。直升机事业是老教授终身无悔的选择。

在我的记忆中,类似的感人故事还有一个。北京大学中文系一位教

授,每年秋天开学时,都对考入北京大学中文系的新生说这样一句话:大家

对自己献身的中文专业,要怀着敬畏之情。“万用”是社会上、空间上的全方

位,“万岁”是时间上的全方位。面对驰骋于全时空全社会的直升机事业,

谁能不敬不畏!王适存的“万用”、“万岁”表达的就是对事业的敬畏之情。

直升机领域无数的拓荒者,都与王适存一样,拥有科学与人文和谐一体

的魅力。此刻,我们忆起爱因斯坦的教育观念:“学校应该永远以此为目

标:学生离开学校的时候,是一个和谐的人,而不是一个专家。”

我发现,这一群作者有一个特点:明白读者的“不明白”。

《岁月之旅》分册中的《直升机旋翼产生升力的奥妙》这一节讲述的是

读者最感兴趣的问题。作者层层设问,层层释疑,不仅说理清楚,而且读来

畅顺。看得出来,作者很了解青少年或者外行读者,知道他们的疑惑之处。

读这一节的时候,我想起了一句有趣的话:“明白不明白的人为什么不明白

才是真明白。”

人们常常把“直升机”说成“直升飞机”。这可能是千千万万国人在直

升机领域最大的“不明白”。文章首先告诉读者,飞机与直升机的区别是,飞

机用的是“固定的机翼”,直升机用的是“旋转的机翼”。看到这样的解释,

我想称颂:“传播是一种艺术”。大家很困惑的一些事物,比如怎么区分新石

器时代与旧石器时代,怎么区分大理石与花岗岩,都可以用一句话说明白。

“旋翼的升力是怎样产生的呢?”“为什么不把旋翼设计成一个大圆

盘?”“旋翼的桨叶是不是越多越好?”这接踵而来的什么、怎么、为什么,

调动起了读者的阅读动机,让你欲罢不能。坐过飞机的人很多,乘过直升机

的人就少得多,人们很希望了解直升机的速度、高度、续航时间的世界纪

录。这些问题或内容设计得非常好,因为它是读者自己曾经想过、不明白又

急于知道的问题。这让我想起余秋雨的~件往事。一次,记者问他:“你的

书为什么总是很畅销?”余秋雨用一句很富哲理的话回答:“我写每一封信

的时候,都深知这信是写给谁的。”读着《直升机的世界》里许许多多趣味

盎然的问题,我萌生了一个感想:这些作者太了解他们的读者了。

有人说“我的设计,是为你做的。”科学是我们;艺术是我;设计是我,

更是你。为读者写科普,是不是跟设计有点像?

叫

在这个写作团队里,用得最多的一个词是“碰撞”。气象专家戏言

“天气预报是讨论出来的”,作家戏言“好文章是改出来的”,如今甘

立伟他们戏言《直升机的世界》是碰撞出来的。他们碰撞出的一个理念,

是“写故事”。《直升机的世界》的作者,为我们讲述了那么多动人心

弦的故事。许多故事,我看过一遍之后,便能够再讲给别人听。故事把

读者带进发明、探索的过程,使读者领略发明、探索的快乐,正所谓“人

生如旅程,情趣在路上”。

甘立伟先生对我说:“丛书名、书名都是碰撞出来的。”大家对第

2册的书名一直不满意,这事让一位编委知道了。他想起《庄子·逍遥

游》句“扶摇而上者九万里”,想起李白的诗句“大鹏一日同风起,

扶摇直上九万里”。就用“扶摇直上”!我听了高呼:“精彩,精彩!”

为什么? “扶摇”指“盘旋而上的旋风”,在这里比作直升机非常贴

切。另外,丛书第2册讲的是五花八门的直升机应用,用“扶摇直上”,

给人强烈的动感:执行任务的直升机升天了!其三,标题“扶摇直上”

展示了丛书的创作理念:在科学普及中感受深厚璀璨的中华文明,感受先

人的丰富想象力。

《直升机的世界》的主编与作者,深谙学术,了解读者,长于表达。特

别难能可贵的是,他们还习惯于“碰撞火花”。《直升机的世界》的概念精准、

问题引人、故事感人,正是得力于作者团队的综合素养。

五

阅读科普图书,我们获得了许多新的知识,那无疑是宝贵的。如果

你能从阅读中获得艺术的感染、人文的熏陶,那就更值得祝贺。爱因斯

坦说:“伟大的科学家和伟大的作曲家在这一点上是相同的,他们都是伟

大的诗人。”我们的职业五花八门,我们绝大多数人不是诗人,但是有

一点是相同的,我们都应该拥有诗人那般的直觉、灵感和想象力。达.

芬奇、爱因斯坦、冯·卡门、弗莱特纳的故事,都诉说着这样的道理:

杰出科学家都是具有敏锐直觉、丰富想象的活生生的人。建设创新型国

家,需要具有想象力、创造力的新一代。培养具有直觉、灵感和想象

力的青少年,是教育家的使命,也是科学家、工程师、科学作家和科

普作家的责任。

仰望蓝天,我们思索那坚苦卓绝的岁月之旅;仰望蓝天,我们领悟

那惊天动地的扶摇直上;仰望蓝天,我们聆听那开拓创新的中国足音。

我愿意看到,众多的读者跟着《直升机的世界》,去仰望蓝天,去放飞想象,

去创浩明天。

挥舞铰接机构的发明者

切尔瓦

旋翼机的发明,特别是旋翼的连接方式的发

明对于直升机发明具有深刻的影响。旋翼机在航

空史上虽然只是昙花一现,但对于直升机的发展

与成熟功不可没。

旋翼机是飞机与直升机的交汇点,它具有飞

机一样的机身、螺旋桨,但没有机翼,同时又具有

直升机的旋翼。它与飞机的不同在于它没有机翼;

它与直升机的不同在于它的旋翼是处于无动力状

态,而且不能垂直起飞。在起飞时,螺旋桨旋转带

动旋翼机前行,这时,上面的旋翼就会像风车一样

自动旋转。当前行的速度达到一定值,旋翼的旋转

达到一定值时,它也会像直升机一样产生向上的

升力,从而使旋翼机升空。

切尔瓦(J.de la CierVa)1895年生于西班

牙的莫卡拉。他从小就对航空有着浓厚的兴趣,并

制作过一些飞机模型。1910年,在只有15岁的时

候,他就制作过滑翔机。一天,他带着自制的简陋

的滑翔机在马德里城外的一座小山上,在几个伙

伴的陪同下进行了试飞。结果,无论作何努力,这

架滑翔机怎么也飞不起来。一阵沮丧之后,他拖着

滑翔机准备回家。突然一阵大风吹来,滑翔机就带

着他飞上了天空。他的伙伴们立即欢呼起来。当切

尔瓦飞累了时,他调整滑翔机落回了地面。飞行的

成功使其他人也跃跃欲试,他们一个个都尝试了

一下像鸟一样飞行的滋味。当时飞机刚刚发明了

仅仅7年,全世界都在为飞机着迷。切尔瓦尽其所

能,找到相关书籍进行研究。

在尝试制作了上千架纸制飞机模型后,l 9 1 2

年,年仅16岁的他,和他的朋友一起修复制造了

西班牙第一架飞机。他们从法国飞行员手上买来

了一架索莫式飞机残骸。除了发动机和起落架外,

飞机的其他部件都已报废。他们自己动手,花了几

个星期时间把它重装起来,将它涂上醒目的红色,

并给它取名为“红蟹”。他们制作这架飞机共花费

了60美元。虽然是仿制的,但他们却认为是自己

劳动的成果。由于没有驾驶经验,他们请那位法国

飞行员试飞这架飞机,这位飞行员经过地面试验,

终于将这架飞机飞上了蓝天。切尔瓦高兴得不得

了,从此,他确立了从事航空事业的决心。

在切尔瓦成人后,父亲将他送到一所非常好

的工程技术学校读书。在学校里,他显示出对数学

的浓厚兴趣和能力。第一次世界大战结束后不久,

西班牙政府准备投资研制大型轰炸机。切尔瓦抓

住机会,在几位朋友的资助下,开始设计三发大型

飞机。设计制造完成的飞机的巨大机翼翼展长达

24.4米,可以携带14名乘客。没想到,飞机制造

出来了,却运不出来,只好将墙拆掉。他请一位经

验丰富的战斗机驾驶员试飞,但因为飞机很大,起

飞后又由于离地过低,机头触到了地面。飞行员

虽然只受了轻伤,但飞机却完全被损坏了。切尔

瓦本来希望通过这架飞机赢得政府的资助,但没

想到却因此白白花掉了32。00美元。此时大约是

1919年。

这次轰炸机在试飞过程中靠近地面飞行时,

因失速而坠毁,引发了他对飞机低速起飞及降落

的兴趣,而飞机具低速起飞及降落的关键在于是

否能设计一个低速下有高升力低阻力的机械。当

时直升机的发展中有一个很大的问题,就是力矩

问题,如何克服直升机因旋翼转动而造成的对直

升机的反作用力矩,也是切尔瓦在步入航空领域

后所思考与探索的问题。他通过对早期直升机的

分析,认为解决这一问题的关键并不在机身的结

构型式上,通过对早期直升机模型的机身结构及

飘飞试验的考察,切尔瓦认为:直升机就是在无动

力状态下,不能自然旋转产生升力。切尔瓦就想:

为什么不在直升机前安装一个螺旋桨?该螺旋桨

通过与发动机连接而产生向前的推动力,而旋翼

则由风力吹动自然旋转,从而产生升力一一这正

是旋翼机的基本飞行原理,也就是切尔瓦发明新

的飞行器的设想。当他将这种设想转化为工程设

计时,就于1919年申请了旋翼机的专利,并获得

了该项专利。在该专利的基础上,他开始制作旋

翼机。

l 9 2 0年l 0月,切尔瓦将他制作的旋翼机

C-1拉到马德里,准备进行试飞。担任这次试飞的

飞行员是切尔瓦的弟弟,当时他是一个炮兵中尉。

C 1有两副旋转方向相反的共轴旋翼,控制系统

包括升降舵和方向舵以及一付副翼。该机在地面

滑跑时,就出现了问题:旋翼机滑跑起来后,只有

一边的起落架滑离了地面。这样如果升力更大一

点,旋翼机升空后,必然要产生机身倾斜。1922年,

他又制造了第二架旋翼机C-2,主要变化是采用

了一副3叶旋翼,且仍然采用刚性连接。但在试飞

时,仍然没有大的改进。经过近一年的研究,他反

复对照了自己的数据,自认为已经解决了升力不

平衡的问题,于是又制作了第三架旋翼机C-3,没

想到的是,它根本就无法离开地面,向一边倾斜的

问题依旧存在。切尔瓦认真分析了该问题后,找到

了原因:两边旋翼的升力不平衡,致使旋翼机产生

倾斜。