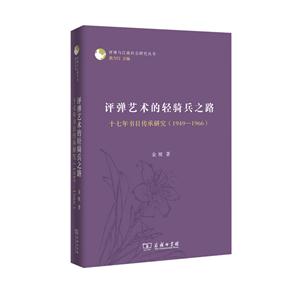

作者:祝鹏程

页数:411

出版社:中国社会科学出版社

出版日期:2018

ISBN:9787520323383

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

本书探讨的是新中国建国“十七年”(1949-1966)期间相声传统的变迁。不同于以往的相关研究多侧重于政治角度的考察,本研究的创新之处,是把相声放到二十世纪中国现代民族国家建设的进程中来看待其变迁;同时打破内、外部研究的界限,把文体(Genre,又译文类)看成一个处于动态的建构过程中的对象,将相声传统置于更广大的社会语境中,综合考察政治话语、表演者、观众、艺术生产等因素与文体之间的互相影响。因此,本研究既是社会思想史的研究——论文将探讨现代民族国家建设与民间文化的关系,同时也是民间文学的文体研究,它将着力分析社会变迁对民间文学文体的影响。

作者简介

祝鹏程,性别男,出生于1985年,民俗学博士,文学研究所博士后,现为中国社科院文学研究所助理研究员,主要研究领域是民俗学与现代化、口头传统,编有《中华帝国晚期的葬礼》、《食物与饮食的文化政治》等。

本书特色

祝鹏程著的《文体的社会建构——以十七年的相声为考察对象》以扎实的田野访谈和丰富的文献资料为基础,运用表演理论等民俗学领域较新的理论视角,清晰展示了社会主义制度确立之后“十七年”,时期相声这一文体在表演者、创作者、观众、社会意识形态等多元力量的互动协商中被改造、重塑并获得新的生机的复杂动态过程。全书在反思过去大量“以文本为中心”的相关研究之不足的基础上,通过动态文体观指引下的细致分析,为表演理论的具体实践,提供了具有参考性、启发性的个案。书中有关“相声改造”历史的梳理,对于结合民间文艺维度更全面地认识“十七年”时期的文艺生态,也具有重要的补白意义。

目录

第一节 研究对象的确立

第二节 文献综述

第三节 研究视角与方法

第一章 “活”:作为草根艺术的相声(1850—1949)

第一节 作为“生意人”的相声艺人

第二节 逾越的“活”:对相声文体的一个描述

第三节 撂地·园子·电台:草根相声的生产与表演

第四节 从晚清到民国的相声改良

小结

第二章 成为“文艺工作者”:相声艺人的体制化

第一节 融入秩序:鼎革之际的相声改进

第二节 进入体制:艺人群体的组织化

第三节 走向现代:艺术传承的民族化与制度化

第四节 “十七年”曲艺生态之鸟瞰

小结

第三章 “老材料得到新气脉”:“活”成为“传统”

第一节 划分“精华”与“糟粕”:草根相声的价值探讨

第二节 书写相声史:民族/民族艺术的传统想象

第三节 制造“传统”:“替那些老段子恢复了讽刺”

第四节 “古为今用”:“十七年”传统相声的搜集与利用

小结

第四章 “说唱最新最美的今天”:新相声如何“喜闻乐见”

第一节 “说新唱新”:新相声的创编

第二节 书写如何重构文体:以对口相声为例

第三节 “寓教于乐”何以实现:对若干题材与类型的分析

第四节 娱乐、宣传与在地化:新相声的传播与社会效应

小结

第五章 “健康的笑声”:相声表演与“十七年”的北京市民生活

第一节 流动演出:从“撂地卖艺”到“送戏上门”

第二节 打造“文艺阵地”:重塑相声的表演语境

第三节 创造“健康的笑声”:剧场相声的表演

第四节 教化、“求乐”与戏剧化实践:“化妆相声”的名与实

小结

结论

主要访谈人信息

参考文献

后记

![中共中央文件选集:1949年10月-1966年5月[ 1961年1月-4月 第三十六册]-技术教育社区](https://image12.bookschina.com/2023/20230208/38/B8038271.jpg)