作者:李申著

页数:3册(20,1773

出版社:江苏人民出版社

出版日期:2018

ISBN:9787214175335

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

为一切研治中国传统文化的学者所应备,是所有关心中国传统文化的读者所必读。

作者简介

李申,儒教研究的代表人物之一,上海师范大学教授,中国无神论学会副理事长,国际儒学联合会学术委员。1946年生于河南孟津。1969年毕业于哈尔滨工程学院,1986年毕业于中国社会科学院研究生院,获哲学博士学位。曾任中国社会科学院世界宗教研究所儒教研究室主任,研究员。主要著作有《中国古代哲学和自然科学》,《易图考》、《宗教论》(三卷)、《隋唐三教哲学》、《道与气的哲学》等。

本书特色

★16开平装,江苏人民出版社出版

★作者李申,儒教研究的代表人物之一,上海师范大学教授,中国无神论学会副理事长,国际儒学联合会学术委员。

★本书翔实记录了中国儒教发展的历史,是了解儒教文化的上佳参考书

★为理解中国传统文化的根本性质及一系列重大历史事件提供全新的视角

★为一切研治中国传统文化的学者所应备,是所有关心中国传统文化的读者所必最

本书以丰富的资料,严密的论证、深刻的分析,流畅的语言叙述了儒教从产生到衰亡的历史,揭示了儒教的神祇系统、祭祀制度、教义教理等从创造到被取消的过程,阐明了儒者如何为实现上帝、神祇的意志而治国、修身,并从事相关的理论探讨。

书中内容包括儒教和佛教、道教、中国伊斯兰教、中国基督教等相关关系,涉及宗教、哲学、科学、史学、文学诸文化领域。

目录

儒教与儒教研究(再版代序)

序 任继愈自序

第一章 儒教前史

一 传统的宗教信仰

1上帝信仰的起源2神祇观念3天子与天子的使命4祭祀与彼岸5祭礼6通神与占卜7商周之际宗教观念的转变8传统宗教学和中国传统宗教

二 春秋和秦汉之际的宗教状况

1礼崩乐坏和诸侯的祭天行为2秦汉之际的五帝祭祀及神灵系统3五德终始与王朝更迭4由占筮到哲学5星占与天道

三 天人关系的新阶段和诸子学说

1从虐神到不怨天2老庄的天道自然及事天思想3墨子的天志、明鬼思想4魂魄与鬼神观念5百家言与逻辑学6阴阳家与法天之治7汉初黄老与法天之治

四 孔子与儒家

1孔子生平2孔子与六经3六经概说4孔子与仁和礼5上帝鬼神与孔子的使命6教化与人性

第二章 初兴的西汉儒教

一 儒教的诞生

1汉初儒者的呼唤2七国之乱与汉武任儒的决心3汉武帝的天人三策与儒术独尊

二 董仲舒的儒教思想

1从物物感应到天人感应2天人相副说3阴阳五行说4禀气人性论5祭祀论

三 汉武帝与神灵祭祀

1五帝与太一神2封禅与儒者3改元与正朔4音乐与祭祀5渎神与刑律6长生与方士

四 西汉经学

1经书、经学及西汉儒者2西汉经学的特点3西汉《易经》学4西汉《尚书》学5西汉《诗经》学6西汉礼学7西汉《春秋》学8西汉经学与政治

五 西汉儒者对神灵祭祀的整顿

1匡衡、王莽定郊祀制度2贡禹、刘歆定庙制3西汉的鬼神观念4西汉中叶的巫蛊事件

六 儒效论争

1汉武之治与《盐铁论》2任儒政治与儒者的反思3王莽称帝与扬雄的《太玄》《法言》

七 儒教的学术和艺术

1天人之学与天文学2礼乐教化与音律学3儒教与文学艺术4儒教与史学

第三章 东汉儒教

一 谶纬盛衰

1谶纬的兴盛和演变2《河图》与《洛书》3两汉纬书4谶纬与政治5谶纬与学术6反对谶纬的呼声及谶纬的衰落

二 东汉经学

1东汉经学概貌2今文、古文之争3东汉经学的演变4《孝经》及其特殊地位5东汉儒学的上帝神灵观念6东汉儒学与儒者

三 《白虎通义》对教义的统一

1《白虎通义》的宗教意义2《白虎通义》的天人观3法天行事的社会政治生活4禀阴阳五行而生的人5《白虎通义》的历史地位

四 东汉儒教的祭祀制度

1东汉的郊祀制度2东汉的宗庙祭祀3东汉的百神祭祀4祭孔制度

五 天人相与举实

1天变求言与策免三公2儒教天论:《灵宪》与历元3儒教的史学4女德、女戒与神意

六 东汉儒教的异端思潮

1桓谭与《新论》2王充与《论衡》3人事为本——从王符到仲长统

第四章 魏晋南北朝儒教

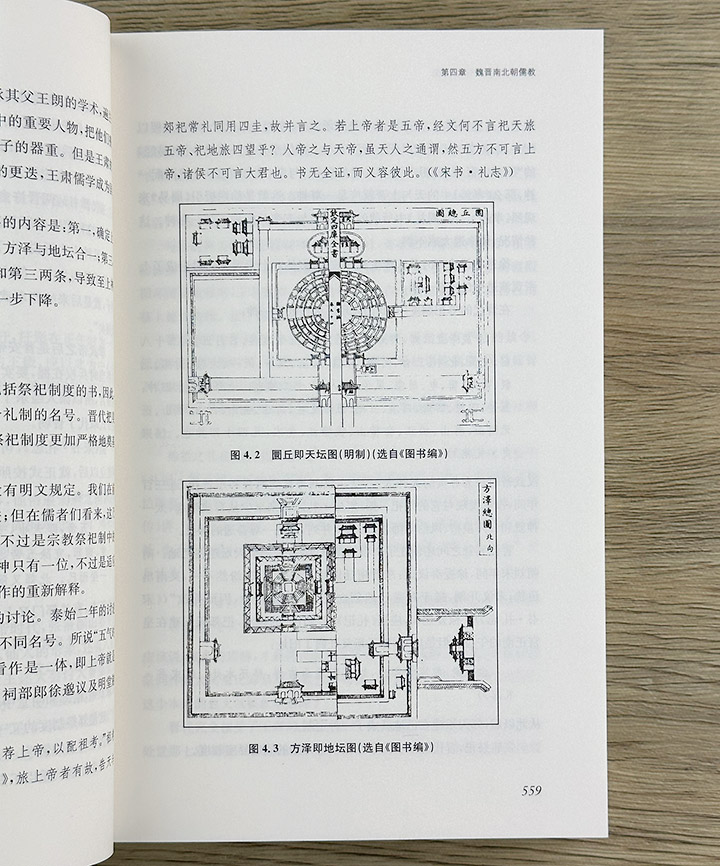

一 天命与祭祀

1魏、蜀、吴三国的受命与祭祀2两晋的受命与祭祀3南北朝的天命与祭祀4魏晋南北朝的孔子祭祀记事

二 魏晋南北朝时期的儒学

1天子的儒学教育及儒学修养2太学和儒者3三国时代的儒学4两晋儒学5南北朝儒学

三 玄学——儒学的深化和染杂

1以无为本——儒学的深化2天道自然——玄学的基础3名教与自然——政局的动乱、政治的腐败和士风的败坏

四 天道自然的广泛影响

1天人感应与天道自然的配比2天道自然观念向不同社会生活领域的渗透3天道自然和博物学——兼述志怪小说的产生4天道自然与命运

五 儒与道、佛二教

1道教的复兴、盛衰2处于低潮的黄老道教3佛教的传入及发展4儒佛形神之争

第五章 隋唐儒教

一 隋唐时代的天人之际

1隋朝与天命2唐代初期的天命灾祥3唐朝中期的天命祥瑞崇拜及灾祥之争4祥瑞观念的进一步淡化

二 隋唐儒教的神灵与祭礼

1隋唐时代的制礼作乐2上帝祭祀和上帝观念3隋唐时代的音乐和祭祀4祭孔礼乐

三 隋唐儒学

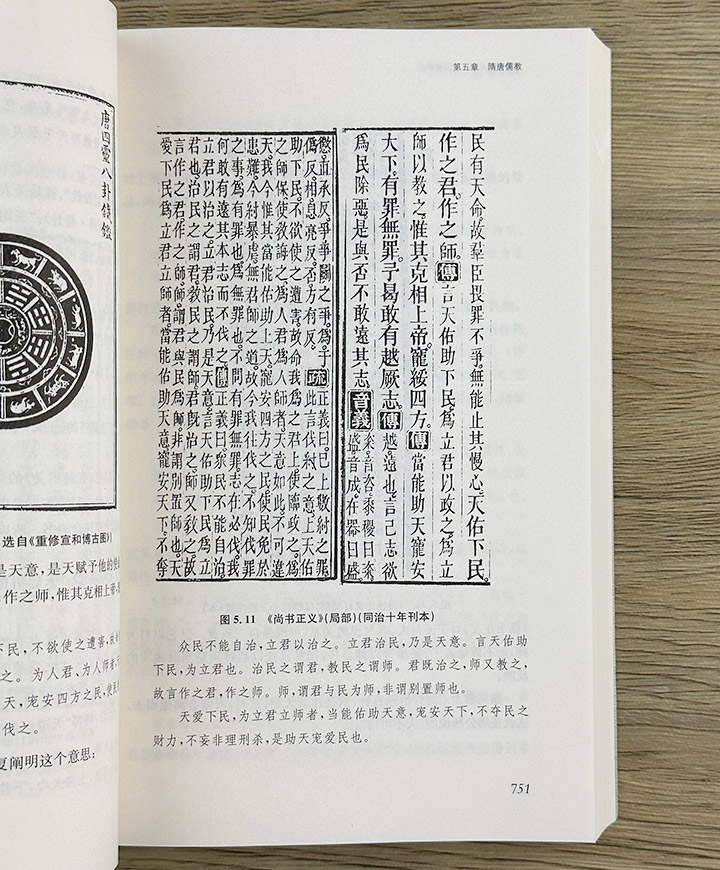

1隋唐儒学的盛衰2隋唐时代的儒者3《五经正义》述评4唐代的其他经注、经疏

四 儒教在各个文化领域

1儒教在自然科学2儒教刑律3隋唐儒教史学

五 隋唐时代的儒、佛、道三教

1三教关系演改2隋唐佛教理论的新发展3唐代道教的发展

第六章 宋代儒教的前驱

一 复兴儒教的呼声

1社会危机与儒者的对策2唐代后期的新《春秋》学3韩愈和《原道》4文与道——唐朝后期儒者的文学主张

二 天人关系的争论

1唐代后期君臣对天人关系的讨论2韩愈、柳宗元论天人关系3柳宗元、刘禹锡论天人关系4唐代后期其他儒者的上帝鬼神观念

三 儒教心性论的崛起

1韩愈等人对心性问题的探讨2李翱和复性说3心性论与《大学》《中庸》和《孟子》

第七章 北宋儒教

一 儒教复兴运动的续篇

1五代时期的儒教2北宋前期的儒教复兴3复兴孔祀与儒学4北宋前期的经注

二 北宋儒教的神灵系统和祭祀制度

1北宋制礼作乐的一般状况2上帝及主要神灵的祭祀3封禅与天书4祈禳与百神祭祀5北宋的宗庙祭祀6北宋的孔庙祭祀制度

三 以王安石为代表的北宋儒学

1北宋前期儒学中的新因素2王安石宗教—政治改革的前驱3王安石之学与政4王安石的《周官新义》5王安石和心性论6王安石变法与变革儒学7新法与天意

四 世界模式论

1宋代易图的先驱2黑白点《河图》《洛书》的问世3邵雍的世界模式论4《周氏太极图》的世界模式5《潜虚》模式6邵雍、苏轼等人的鬼神论

五 张载、二程新儒学

1张载的儒学2二程的儒学六 北宋佛、道二教概况1北宋三教态势2佛教向儒教的靠拢3北宋道教概况

第八章 南宋儒教

一 南宋祭祀礼仪的变迁

1南宋初年的祭祀与天人之际2南宋祭祀的发展3南宋君臣于天人之际

二 南宋儒学的变迁

1王学和程学在朝与在野之争2庆元党禁3理学取得了统治地位

三 王学与反道学者的儒学

1难以寻觅的王学踪迹2不入门派的儒者之学术3抨击道学的儒者之儒学4王学与程学之争简评

四 南宋初年的程学

1程门弟子的义理之学2南宋初年非嫡传的程学3南宋初年的象数学

五 朱熹的理学思想

1朱熹的生平和著作2儒教新纲领——朱熹的《大学章句序》3朱熹的上帝观和天人关系论4从天人关系到理气关系5从理气到心性6以格物致知为前提、以持敬为核心的修行之路7朱熹论仁8朱熹论鬼神

六 朱熹的同道和讲友

1张栻的儒学2吕祖谦的儒学3蔡元定、蔡沈的儒学

七 朱熹的异道和论敌

1陆九渊的儒学2陈亮的儒学3叶適的儒学思想

八 朱熹的后继者

1陈淳的天命论和鬼神观2真德秀和他的《大学衍义》3黄震论天与人

第九章 辽金元儒教

一 辽代儒教

1辽代的天命与祭祀2辽代的孔庙和儒学

二 金代儒教概况

1金代儒者崇德的天命观2金代的上帝鬼神祭祀3金朝的尊孔4金代的儒学教育和取士制度

三 金代儒者的理论探讨

1儒学理论的迅速理学化2金代学者论性理3金代学者对宋代新儒学的批判4金代儒者于天人之际

四 元代儒教概况

1元代建国前后对儒者的任用2元代国家的儒教化进程3元代的祭祀制度4对孔子的尊崇和儒学教育5元代刑法中的儒教精神

五 元代儒者的理论探讨

1赵复与宋代新儒学在元代的传播2元代儒者对心性问题的探讨3元代儒者论天命和圣人4对祭礼及其意义的讨论5儒者推动和新创的祭祀

六 南宋、辽、金、元时期的佛教与道教

1佛教盛衰2道教新派的兴起和理论走向

七 宋、辽、金、元时代的自然科学

1儒教国家中的农学2儒教与天文学3数学与神明4儒教与医学5格物致知和自然科学

第十章 明代儒教

一 明代初年的儒教建设

1朱元璋对儒教的尊崇2明代初年的祭祀制度3庶人礼仪4明代初年的儒学教育5明代初年儒者言行概述

二 明代前期儒教思想的发展

1明初儒者于天人之际2明代前期儒教的心性理论3陈献章和湛若水的作圣之功

三 明代中期王守仁学派的崛起

1历史的机缘与王学的问世2王守仁的格物说之一:心即理3王守仁的格物说之二:致良知4王守仁的格物说之三:诚意与知行合一5王守仁对上帝及鬼神祭祀

四 嘉靖礼制改革

1“大礼议”始末2嘉靖帝对郊社等礼仪的改革3孔庙祭祀改革

五 明代中期其他儒学思潮

1丘濬的《大学衍义补》2罗钦顺的儒学思想3王廷相论理气心性与天人之际

六 儒教世俗化的进一步发展

1宗教世俗化的大势2王门讲学风3王艮及其弟子的传教活动4儒教异端“三一教”5家礼的流行

七 明末危机四伏中的儒教

1明末的社会和政治危机2“乱心已萌”情势下的李贽3“乱象已形”情势下的东林党人4“乱势已动”情势下的儒学

八 明代儒教和其他宗教

1明代儒者和佛、道二教2基督教与儒教的初交3利玛窦的儒教观

九 明代儒教和自然科学

1灾异观念的进一步淡化与天文历算2明代自然科学的突破性进展3百姓日用科学的勃兴第

十一章 清代前期儒教

一 回到六经

1明朝遗民的哀痛与反思2清朝政权的现实需求

二 明代遗民的儒学

1顾炎武的儒学思想2黄宗羲的儒学思想3王夫之的儒学思想4颜元等人的儒学

三 清朝新贵的儒学

1李光地的上帝鬼神观2经筵与诸儒论学

四 清代的神灵与祭祀

1郊祀礼仪沿革2祭孔礼仪的加隆3清代增祀神灵4清代庶民祭礼的发展

五 清代前期儒教和其他宗教

1儒教和佛、道二教2儒教与天主教的决裂3儒教和伊斯兰教

六 回到了六经的乾嘉经学

1乾嘉学术的性质2乾嘉经学的目的和方法3乾嘉经学的成就及其倾向4乾嘉儒者对性与天道问题5儒藏

七 清代前期的儒教和自然科学

1“西洋新法”与西学中源2以致治和解经为目的的自然科学3尊经与自然科学八 风雨前夕的儒者之忧1社会危机与儒学2暴风雨前夜龚自珍的儒学

第十一章 清代后期风雨飘摇中的儒教

一 儒教与自强

1林则徐、魏源的自强思想与儒教2清王朝的封神昭忠和增祀贤良

二 上帝教——儒教与基督教融合的产物

1上帝教的上帝2政教一体的制度3人间的天国

三 儒学的回光

1魏源以后的儒学概貌2曾国藩的天人之学3曾国藩的性理之学

四 儒教对西学的容纳

1儒者对西学的认识2儒教体内的西学3保国保教的《劝学篇》

五 戊戌变法和儒教改革

1康有为的儒教思想2康有为的改教设想

六 儒教的灭亡和灭亡前的挣扎

1义和团运动中的保教内容2挽救儒教的最后努力3失去了物质载体的儒教

第十二章 儒教余波与科学的胜利

一 儒教余波

1复辟与反复辟斗争中的儒教残存2从儒教是教到儒教非教3儒教非教说的发展

二 科学的胜利

1科学与玄学论战2西学或科学的全面胜利3科学的新时代

再版后记

序 任继愈自序

第一章 儒教前史

一 传统的宗教信仰

1上帝信仰的起源2神祇观念3天子与天子的使命4祭祀与彼岸5祭礼6通神与占卜7商周之际宗教观念的转变8传统宗教学和中国传统宗教

二 春秋和秦汉之际的宗教状况

1礼崩乐坏和诸侯的祭天行为2秦汉之际的五帝祭祀及神灵系统3五德终始与王朝更迭4由占筮到哲学5星占与天道

三 天人关系的新阶段和诸子学说

1从虐神到不怨天2老庄的天道自然及事天思想3墨子的天志、明鬼思想4魂魄与鬼神观念5百家言与逻辑学6阴阳家与法天之治7汉初黄老与法天之治

四 孔子与儒家

1孔子生平2孔子与六经3六经概说4孔子与仁和礼5上帝鬼神与孔子的使命6教化与人性

第二章 初兴的西汉儒教

一 儒教的诞生

1汉初儒者的呼唤2七国之乱与汉武任儒的决心3汉武帝的天人三策与儒术独尊

二 董仲舒的儒教思想

1从物物感应到天人感应2天人相副说3阴阳五行说4禀气人性论5祭祀论

三 汉武帝与神灵祭祀

1五帝与太一神2封禅与儒者3改元与正朔4音乐与祭祀5渎神与刑律6长生与方士

四 西汉经学

1经书、经学及西汉儒者2西汉经学的特点3西汉《易经》学4西汉《尚书》学5西汉《诗经》学6西汉礼学7西汉《春秋》学8西汉经学与政治

五 西汉儒者对神灵祭祀的整顿

1匡衡、王莽定郊祀制度2贡禹、刘歆定庙制3西汉的鬼神观念4西汉中叶的巫蛊事件

六 儒效论争

1汉武之治与《盐铁论》2任儒政治与儒者的反思3王莽称帝与扬雄的《太玄》《法言》

七 儒教的学术和艺术

1天人之学与天文学2礼乐教化与音律学3儒教与文学艺术4儒教与史学

第三章 东汉儒教

一 谶纬盛衰

1谶纬的兴盛和演变2《河图》与《洛书》3两汉纬书4谶纬与政治5谶纬与学术6反对谶纬的呼声及谶纬的衰落

二 东汉经学

1东汉经学概貌2今文、古文之争3东汉经学的演变4《孝经》及其特殊地位5东汉儒学的上帝神灵观念6东汉儒学与儒者

三 《白虎通义》对教义的统一

1《白虎通义》的宗教意义2《白虎通义》的天人观3法天行事的社会政治生活4禀阴阳五行而生的人5《白虎通义》的历史地位

四 东汉儒教的祭祀制度

1东汉的郊祀制度2东汉的宗庙祭祀3东汉的百神祭祀4祭孔制度

五 天人相与举实

1天变求言与策免三公2儒教天论:《灵宪》与历元3儒教的史学4女德、女戒与神意

六 东汉儒教的异端思潮

1桓谭与《新论》2王充与《论衡》3人事为本——从王符到仲长统

第四章 魏晋南北朝儒教

一 天命与祭祀

1魏、蜀、吴三国的受命与祭祀2两晋的受命与祭祀3南北朝的天命与祭祀4魏晋南北朝的孔子祭祀记事

二 魏晋南北朝时期的儒学

1天子的儒学教育及儒学修养2太学和儒者3三国时代的儒学4两晋儒学5南北朝儒学

三 玄学——儒学的深化和染杂

1以无为本——儒学的深化2天道自然——玄学的基础3名教与自然——政局的动乱、政治的腐败和士风的败坏

四 天道自然的广泛影响

1天人感应与天道自然的配比2天道自然观念向不同社会生活领域的渗透3天道自然和博物学——兼述志怪小说的产生4天道自然与命运

五 儒与道、佛二教

1道教的复兴、盛衰2处于低潮的黄老道教3佛教的传入及发展4儒佛形神之争

第五章 隋唐儒教

一 隋唐时代的天人之际

1隋朝与天命2唐代初期的天命灾祥3唐朝中期的天命祥瑞崇拜及灾祥之争4祥瑞观念的进一步淡化

二 隋唐儒教的神灵与祭礼

1隋唐时代的制礼作乐2上帝祭祀和上帝观念3隋唐时代的音乐和祭祀4祭孔礼乐

三 隋唐儒学

1隋唐儒学的盛衰2隋唐时代的儒者3《五经正义》述评4唐代的其他经注、经疏

四 儒教在各个文化领域

1儒教在自然科学2儒教刑律3隋唐儒教史学

五 隋唐时代的儒、佛、道三教

1三教关系演改2隋唐佛教理论的新发展3唐代道教的发展

第六章 宋代儒教的前驱

一 复兴儒教的呼声

1社会危机与儒者的对策2唐代后期的新《春秋》学3韩愈和《原道》4文与道——唐朝后期儒者的文学主张

二 天人关系的争论

1唐代后期君臣对天人关系的讨论2韩愈、柳宗元论天人关系3柳宗元、刘禹锡论天人关系4唐代后期其他儒者的上帝鬼神观念

三 儒教心性论的崛起

1韩愈等人对心性问题的探讨2李翱和复性说3心性论与《大学》《中庸》和《孟子》

第七章 北宋儒教

一 儒教复兴运动的续篇

1五代时期的儒教2北宋前期的儒教复兴3复兴孔祀与儒学4北宋前期的经注

二 北宋儒教的神灵系统和祭祀制度

1北宋制礼作乐的一般状况2上帝及主要神灵的祭祀3封禅与天书4祈禳与百神祭祀5北宋的宗庙祭祀6北宋的孔庙祭祀制度

三 以王安石为代表的北宋儒学

1北宋前期儒学中的新因素2王安石宗教—政治改革的前驱3王安石之学与政4王安石的《周官新义》5王安石和心性论6王安石变法与变革儒学7新法与天意

四 世界模式论

1宋代易图的先驱2黑白点《河图》《洛书》的问世3邵雍的世界模式论4《周氏太极图》的世界模式5《潜虚》模式6邵雍、苏轼等人的鬼神论

五 张载、二程新儒学

1张载的儒学2二程的儒学六 北宋佛、道二教概况1北宋三教态势2佛教向儒教的靠拢3北宋道教概况

第八章 南宋儒教

一 南宋祭祀礼仪的变迁

1南宋初年的祭祀与天人之际2南宋祭祀的发展3南宋君臣于天人之际

二 南宋儒学的变迁

1王学和程学在朝与在野之争2庆元党禁3理学取得了统治地位

三 王学与反道学者的儒学

1难以寻觅的王学踪迹2不入门派的儒者之学术3抨击道学的儒者之儒学4王学与程学之争简评

四 南宋初年的程学

1程门弟子的义理之学2南宋初年非嫡传的程学3南宋初年的象数学

五 朱熹的理学思想

1朱熹的生平和著作2儒教新纲领——朱熹的《大学章句序》3朱熹的上帝观和天人关系论4从天人关系到理气关系5从理气到心性6以格物致知为前提、以持敬为核心的修行之路7朱熹论仁8朱熹论鬼神

六 朱熹的同道和讲友

1张栻的儒学2吕祖谦的儒学3蔡元定、蔡沈的儒学

七 朱熹的异道和论敌

1陆九渊的儒学2陈亮的儒学3叶適的儒学思想

八 朱熹的后继者

1陈淳的天命论和鬼神观2真德秀和他的《大学衍义》3黄震论天与人

第九章 辽金元儒教

一 辽代儒教

1辽代的天命与祭祀2辽代的孔庙和儒学

二 金代儒教概况

1金代儒者崇德的天命观2金代的上帝鬼神祭祀3金朝的尊孔4金代的儒学教育和取士制度

三 金代儒者的理论探讨

1儒学理论的迅速理学化2金代学者论性理3金代学者对宋代新儒学的批判4金代儒者于天人之际

四 元代儒教概况

1元代建国前后对儒者的任用2元代国家的儒教化进程3元代的祭祀制度4对孔子的尊崇和儒学教育5元代刑法中的儒教精神

五 元代儒者的理论探讨

1赵复与宋代新儒学在元代的传播2元代儒者对心性问题的探讨3元代儒者论天命和圣人4对祭礼及其意义的讨论5儒者推动和新创的祭祀

六 南宋、辽、金、元时期的佛教与道教

1佛教盛衰2道教新派的兴起和理论走向

七 宋、辽、金、元时代的自然科学

1儒教国家中的农学2儒教与天文学3数学与神明4儒教与医学5格物致知和自然科学

第十章 明代儒教

一 明代初年的儒教建设

1朱元璋对儒教的尊崇2明代初年的祭祀制度3庶人礼仪4明代初年的儒学教育5明代初年儒者言行概述

二 明代前期儒教思想的发展

1明初儒者于天人之际2明代前期儒教的心性理论3陈献章和湛若水的作圣之功

三 明代中期王守仁学派的崛起

1历史的机缘与王学的问世2王守仁的格物说之一:心即理3王守仁的格物说之二:致良知4王守仁的格物说之三:诚意与知行合一5王守仁对上帝及鬼神祭祀

四 嘉靖礼制改革

1“大礼议”始末2嘉靖帝对郊社等礼仪的改革3孔庙祭祀改革

五 明代中期其他儒学思潮

1丘濬的《大学衍义补》2罗钦顺的儒学思想3王廷相论理气心性与天人之际

六 儒教世俗化的进一步发展

1宗教世俗化的大势2王门讲学风3王艮及其弟子的传教活动4儒教异端“三一教”5家礼的流行

七 明末危机四伏中的儒教

1明末的社会和政治危机2“乱心已萌”情势下的李贽3“乱象已形”情势下的东林党人4“乱势已动”情势下的儒学

八 明代儒教和其他宗教

1明代儒者和佛、道二教2基督教与儒教的初交3利玛窦的儒教观

九 明代儒教和自然科学

1灾异观念的进一步淡化与天文历算2明代自然科学的突破性进展3百姓日用科学的勃兴第

十一章 清代前期儒教

一 回到六经

1明朝遗民的哀痛与反思2清朝政权的现实需求

二 明代遗民的儒学

1顾炎武的儒学思想2黄宗羲的儒学思想3王夫之的儒学思想4颜元等人的儒学

三 清朝新贵的儒学

1李光地的上帝鬼神观2经筵与诸儒论学

四 清代的神灵与祭祀

1郊祀礼仪沿革2祭孔礼仪的加隆3清代增祀神灵4清代庶民祭礼的发展

五 清代前期儒教和其他宗教

1儒教和佛、道二教2儒教与天主教的决裂3儒教和伊斯兰教

六 回到了六经的乾嘉经学

1乾嘉学术的性质2乾嘉经学的目的和方法3乾嘉经学的成就及其倾向4乾嘉儒者对性与天道问题5儒藏

七 清代前期的儒教和自然科学

1“西洋新法”与西学中源2以致治和解经为目的的自然科学3尊经与自然科学八 风雨前夕的儒者之忧1社会危机与儒学2暴风雨前夜龚自珍的儒学

第十一章 清代后期风雨飘摇中的儒教

一 儒教与自强

1林则徐、魏源的自强思想与儒教2清王朝的封神昭忠和增祀贤良

二 上帝教——儒教与基督教融合的产物

1上帝教的上帝2政教一体的制度3人间的天国

三 儒学的回光

1魏源以后的儒学概貌2曾国藩的天人之学3曾国藩的性理之学

四 儒教对西学的容纳

1儒者对西学的认识2儒教体内的西学3保国保教的《劝学篇》

五 戊戌变法和儒教改革

1康有为的儒教思想2康有为的改教设想

六 儒教的灭亡和灭亡前的挣扎

1义和团运动中的保教内容2挽救儒教的最后努力3失去了物质载体的儒教

第十二章 儒教余波与科学的胜利

一 儒教余波

1复辟与反复辟斗争中的儒教残存2从儒教是教到儒教非教3儒教非教说的发展

二 科学的胜利

1科学与玄学论战2西学或科学的全面胜利3科学的新时代

再版后记

节选