作者:本书编委会

页数:696

出版社:重庆出版社

出版日期:2017

ISBN:9787229117351

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

本书有助于人们更好地回顾重庆抗战时期的历史,有助于牢记由鲜血和生命铸就的中国人民抗日战争的伟大历史,铭记中国人民为维护民族独立和自由、捍卫祖国主权和尊严建立的伟大功勋,彰显中国人民为世界反法西斯战争胜利作出的伟大贡献;同时也有助于我们弘扬伟大抗战精神,牢记历史、不忘过去,珍爱和平、开创未来的坚定信念,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!

作者简介

本书由中国第二历史档案馆编,其中,本书主编为马振犊,男,现为南京中国第二历史档案馆副馆长、研究馆员,研究方向为最史、中德关系。郭必强,南京中国第二历史档案馆研究部主任、研究馆员。

本书特色

★16开平装,重庆出版社出版

★本书隶属于《中国抗战大后方历史文化丛书》,由章开沅担纲总主编并撰写总序

★由中国第二历史档案馆选辑,中国第二历史档案馆是典藏抗日战争历史档案最为丰富的国家档案馆

★书中内容客观且详实,不仅为学术研究提供了丰富的素材,也为广大读者了解中国人民抗日战争时期国民政府的外交政策及历史状况,打开一扇窗

1937年“七七”卢沟桥事变和上海“八一三”事变爆发后,8月14日,国民政府发表自卫抗战声明书,表示“中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应付之”。1937年11月,在上海淞沪抗战失败已成定局,首都南京遭受巨大威胁的形势下,国民党中央和国民政府自料南京无法坚守,为坚持长期抗战,遂决定依照既定方针,作出了迁国民政府于重庆办公的重大决定。12日,国民政府军事委员会委员长、行政院院长蒋介石与国民政府主席林森会商,决定迁都重庆;15日,作为当时国家最高决策机关的国防最高会议常务会议正式决定:“国民政府及中央党部迁重庆。”自此,拉开了依托陪都重庆为中心的大后方,全国、全民族的全面、持久地中国人民抗日战争的历史。

早在1935年,随着中国四川和西南各主要省份的统一问题渐趋解决,南京国民政府逐渐将国防中心转向西南,转向中国四川。其时四川人口众多,物产丰富,在人力、物力、财力上都能长期支撑。1935年3月2日,蒋介石由汉口飞抵重庆;1935年3月4日,他在讲演时称:“就四川地位而言,不仅是我们革命的一个重要地方,尤其是我们中华民族立国的根据地。”同年7月,蒋介石面对即将到来的中日战争再次指出:“对倭应以长江以南与平汉线以西地区为主要线,而以川、黔、陕三省为核心,甘、滇为后方。”1935年10月6日,蒋介石在成都的一次讲演中又指出:“四川在天时、地利、人文各方面,实在不愧为中国的首省,天然是民族复兴最好的根据地。”而在四川,当时最重要的城市首选重庆。因为重庆为西南最大的工商业城市和经济中心,与西南各省联系密切,且有四川天险为屏障,有西南、西北两大国际交通线为依托。

11月20日,国民政府发表移驻重庆宣言:“国民政府兹为适应战况,统筹全局,长期抗战起见,本日移驻重庆。此后将以最广大之规模,从事更持久之战斗。”之后,国民党中央党部迁渝。到1938年1月11日国民政府机关均由南京迁到重庆。12月蒋介石由桂林飞抵重庆,随后国民政府军事委员会亦移渝办公。至此,重庆成为中国的战时首都,成为中国抗战时期大后方的政治、军事、经济、文化中心。

与国民党党、政、军各中央机关纷纷迁驻重庆的同时,以周恩来为首的中共中央代表团也迁抵重庆并在重庆相继成立了“中共中央南方局”和“八路军驻重庆办事处”(同时兼新四军驻重庆办事处);战前不同政见、不同治国主张的各民主党派中央机关及其主要领导人也纷纷聚集重庆,先前来往、散居于全国各地大批俊士豪杰和社会名流,也如百川归海似地荟萃重庆。

国民政府迁都重庆,重庆由此成为战时首都,这使重庆成为全国性的政治大舞台,对整个中国抗战有着重要的意义。重庆战时首都地位的确立,奠定了重庆作为大后方抗战中心的物质基础。抗战爆发后,东部地区大量工矿企业迁往内地,重庆成为中国抗战时期大后方的工业中心。同时,重庆还是中国抗战时期大后方的金融中心。中央银行、中国银行、交通银行、农民银行四家银行的总行迁到重庆,并准许各省地方银行在重庆设立分支机构,中央信托局等也迁到重庆,这使重庆金融业获得空前发展。工业中心和金融中心的形成及大量人口迁渝,促使重庆在抗战时期商业极为繁荣,商业门类齐全,经营品种繁多,并形成以重庆中心,辐射到四川及西南、西北各省的庞大商业网络,从而确立了重庆作为中国抗战时期大后方商业中心的地位。重庆战时首都地位的确立,使重庆成为了大后方的文化中心。国民政府迁都重庆后,大量文化机构和学校迁至重庆,东部地区大量优秀人才也随之而来,人才荟萃,文化教育事业迅速发展。

整整8年,中国人民全面、持久的抗日战争史,波澜壮阔,艰苦卓绝。中国第二历史档案馆是典藏抗日战争历史档案最为丰富的国家档案馆,为全面展示与反映中国人民抗日战争的历史,我们特别选取了全面抗战时期的政治、军事、外交、财政、金融、经济、文化、教育等方面的国家历史档案编辑成册,以期从国家层面公布与展示中国人民抗日战争之历史。

恰逢重庆大后方抗战历史文化编委会组织编辑与出版抗战历史资料,于是才有此次全面反映抗战历史档案的编辑出版。

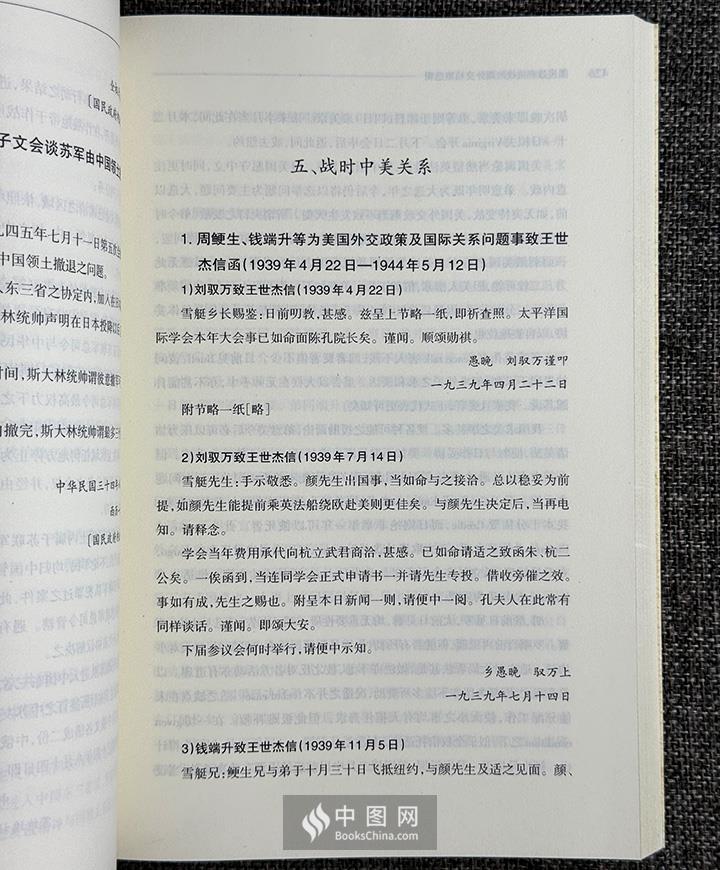

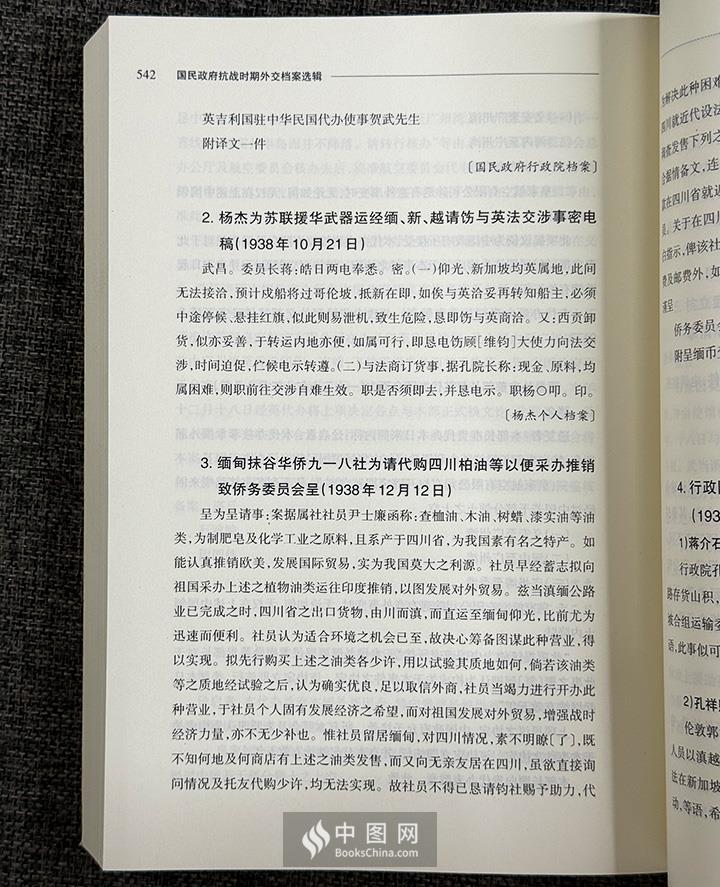

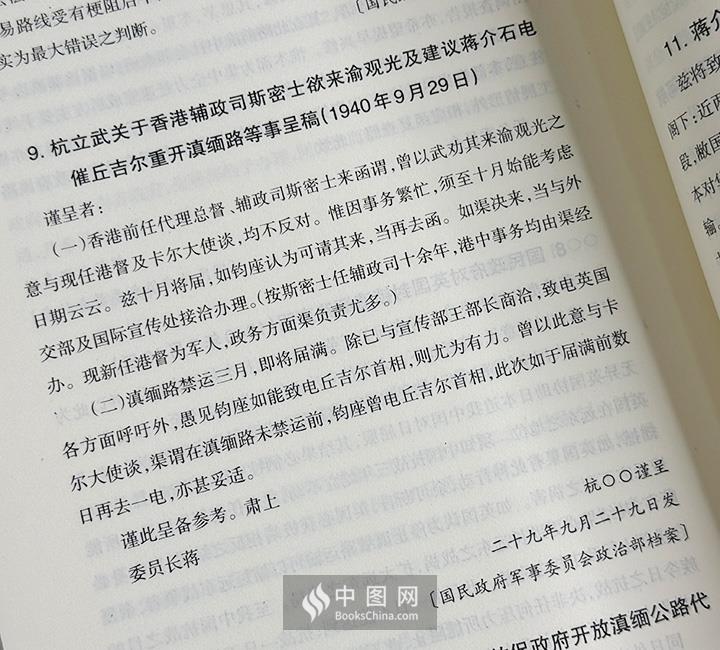

目录

编辑说明 1

编例 1

国民政府筹办厂企内迁

一、内迁案的酝酿与筹划3

1.资源委员会机械化学组第四次会议纪录(1937年8月6日)3

2.资源委员会关于补助上海各工厂迁移内地工作专供充实军备以增厚长期抵抗外侮之力量案与行政院往来函(1937年8月9—12日)4

3.上海市商会与实业部关于电器制造业工厂内迁的往来代电(1937年8月27日— 9月11日)7

4.国家总动员设计委员会抄送军务司非常时期迁移工厂办法提案函(1937年9月5日)8

5.上海市政府与实业部关于迁移民用品工厂的往来咨(1937年9月18日—10月9日)13

6.资源委员会抄送上海工厂迁移内地扩充范围请增经费案密函稿(1937年9月20日)14

7.资源委员会秘书厅抄发行政院关于上海各工厂迁移内地工作函及工厂名单代电(1937年9月

23日)15

8.国民政府各部委关于迁移工厂的会议纪录(1937年9月27日)18

9.军委会第四部拟定迁移各类工厂厂址分配表(1937年10月7日)20

10.公路处请将承造油池各厂商列入迁移内地工作之内并酌予补助迁移费密函(1937年10月7日)24

11.宜昌县商会为工厂尽量迁设宜市从事生产代电(1937年10月15日)24

12.上海国货联合会等请求迁移上海民生日用之轻工业致工矿调整委员会公函(1937年10月26日)25

13.贸易调整委员会主任委员陈光甫与翁文灏关于迁移丝厂至养蚕区的往来文(1937年11月1—10

日)27

14.工矿调整委员会为派员监督厂矿内迁致各省政府及有关单位文电(1937年11月15—25日)28

15.资源委员会关于工厂迁移事项历次谈话会纪要(1937年11月29日—12月8日)30

16.何应钦请令饬民营纱布工厂内迁致蒋介石呈(1937年12月25日)34

17.高惜冰关于河南及武汉纱厂迁移意见致翁文灏函(1937年12月30日)34

18.吴承洛对于工厂迁移意见书(1938年2月4日)35

二、内迁领导机构43

1.资源委员会为上海各工厂迁移内地组织监督委员会密函稿(1937年8月11日)43

2.上海工厂迁移监督委员会历次会议录(1937年8—10月)43

3.厂矿迁移监督委员会组织章程(1937年11月)47

4.工矿调整委员会实施办法(1937年11月6日)49

5.军委会工矿调整委员会附送厂矿迁移监督委员会名单公函稿(1937年11月12日)50

6.孔祥熙关于内迁各厂之善后事宜统归工矿调整委员会主持函(1937年11月15日)51

7.翁文灏附送工矿调整委员会调整工作及资金运用计划书与财政部的往来公函(1937年11月30日—1938年1月5日)51

8.军委会关于工矿调整委员会改隶经济部的训令(1938年1月26日)59

9.经济部抄发工矿调整委员会规程的训令(1938年2月28日)59

10.翁文灏关于由工矿调整处接办迁移事宜函(1938年3月4日)60

11.工矿调整处报送工作大纲与经济部往来文件(1938年3月14—16日)61

三、迁移原则办法66

1.实业部工业司司长刘荫茀关于工厂迁移及管制等问题并检送战时后方工厂生产管理办法的签呈(1937年9月14日)66

2.上海工厂联合迁移委员会订迁移须知(1937年9月28日)68

3.军事委员会货运特种护照发给办法(1937年10月)71

4.军委会第三部请派定厂矿迁移监督委员会委员及附送厂矿迁移原则和监督厂矿迁移办法函(1937年10月30日)73

5.林继庸在沪与工矿调整委员会接洽厂矿迁移办法经过致翁文灏等签呈(1937年11月3日)76

6.工矿调整委员会工厂迁移协助办法(1937年11月)77

7.厂矿迁移工作大纲(1937年)79

8.军委会工矿贸易农产调整委员会运输联合办事处施政纲要(1938年3月14日)81

9.林继庸拟送迁川厂矿须知函(1938年3月19日)86

10.林继庸拟修正协助内迁工厂招募技工暂行办法意见及介绍各厂利用铁路机厂技工呈(1939年

3月)88

国民政府组织实施厂企迁移概况

一、上海工厂的迁移95

1.林继庸赴沪接洽办理迁厂经过情形致翁文灏签呈(1937年8月6日)95

2.资源委员会秘书厅关于上海运送工人及机件应注意事项密函稿(1937年8月12日)97

3.林继庸陈述对上海工厂迁移意见与钱昌照往来密电(1937年8月13—14日)98

4.林继庸陈报上海迁厂进行事宜致钱昌照密电(1937年8月16日—9月19日)98

5.林继庸陈报上海各工厂迁移事项并附送上海工厂联合迁移委员会议决条文密呈(1937年8月23

日)99

6.上海工厂迁移监督委员会林继庸关于在沪办理工厂迁移历次工作报告(1937年8月30日—11月19日)102

7.林继庸为沪八家造船厂迁移事致钱昌照密电(1937年9月7日)135

8.林继庸编制上海工业迁移状态表(1937年9月)135

9.林继庸等请示关于上海文化印刷事业工厂等迁移事宜密电(1937年9月15日)140

10.军政部请设法将沪各大罐头饼干厂及大华利酵母厂等即日迁汉以增军需公函(1937年9月22

日)141

……

……

节选