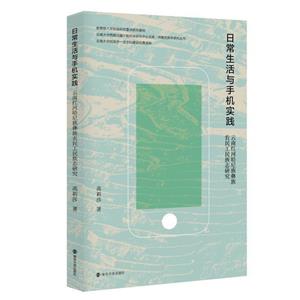

作者:高莉莎著

页数:250页

出版社:南京大学出版社

出版日期:2020

ISBN:9787305240911

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

本书以来自云南红河州H县L乡的哈尼族彝族农民工群体为研究对象,采用民族志的研究方法,线下田野与线上田野相结合,从日常生活切入,打破既往底层研究中的“被动”基调,转向主体-实践视角关注行动者本身,考察他们如何在结构化、宰制性的空间中进行主体性的日常生活实践?生产了哪些空间?使用了什么样的策略?在智能手机这种具身化媒介嵌入日常生活后,手机的使用如何创造性地打造或改变日常生活世界?如何进行意义创造和空间生产?日常生活就是参与空间的社会生产,塑造不断演变的空间性并被其塑造。日常生活空间是个体再生产的实践空间,既是人与人之间社会关系的媒介,也是其相互作用的结果。农民工输出地云南H县L乡的村落空间,打工输入地昆明的城市空间,以及手机构成的线上空间共同构成了他们的日常生活空间。经过几年线下与线上田野考察,发现他们的日常生活并没有被自上而下的制度性、结构性压力,宰制力挤压得索然无味,而是通过各种生活策略,在给定的空间进行临场发挥式的即席创作与书写。在村寨,为了契合城乡流动的打工生活模式,农民工们通过对传统礼俗空间的重构,以及“拼贴”亚文化空间的生产,生成了新的意义与传统。在城市,他们具有建构全新的生活方式及生产支撑这种生活方式的社会空间的能力:城市不起眼的角落,演变为他们交流、休闲、娱乐才能展示的舞台以化解工作的“无聊”,这种“碎片空间”既是他们活动的场所亦是嵌入城市生活的具体生活情境;利用广场、公园等公共空间以节庆和仪式性的“身体展演”完成一种打破日常生活秩序的“狂欢空间”建构。手机具身化嵌入日常生活后,他们成为手机大胆实践者,网络空间的主体性书写者和创新者,建构了以民族文化符号为标识的网络族群空间,对村落传统祭祀仪式进行解构与重塑,建构了跨越边界的舆论空间,也界定了“我群”与“他群”的无形边界。手机建构的网络空间同时作用于城市-乡村两个实体空间及空间里面的人,社会结构和社会关系得以不断互动和重组。这一哈尼族彝族农民工群体的日常生活与手机实践是一种“临场发挥”性质的行动,是在具体的社会场景中,与情境因素的复杂多样相契合的权宜性的日常生活实践。既非有意识的对宰制力的“抗争”,也非一味的规避,而是在控制与自由之间,在给定的舞台空间的即席书写,因而具有临时性、就地性、此在性等特点。

作者简介

高莉莎,2018年7月毕业于云南大学新闻学院文化传播专业,获文学博士学位。现为云南大学民族学与社会学学院助理研究员,民族学博士后。曾主持国家社科基金一般项目和云南省博士后定向培养资助项目;在《新闻大学》《新闻记者》等核心期刊发表多篇论文。

本书特色

本研究试图从这一少数民族农民工群体的日常生活切入,考察他们如何在结构化、宰制性的空间中进行主体性的日常生活实践?生产了哪些空间?使用了什么样的策略?在智能手机这种具身化媒介细胞式地嵌入日常生活之后,手机如何创造性地打造或改变日常生活世界?如何利用手机进行日常生活实践,如何进行意义创造和空间生产?

目录

一、研究缘起:从日常生活开始

二、农民工研究:概念、研究范式及反思

三、研究问题

四、本书结构

第一章 理论探讨

第一节 “日常生活”与“日常生活实践”

第二节 日常生活空间:个体再生产的实践空间

第三节 手机:具身化媒介

第四节 分析框架

小结

第二章 研究方法及研究过程

第一节 民族志方法及研究适切性

第二节 研究过程

一、入场:尴尬的空间 创造性的场所

二、融入:从“老板娘”到“高老师”

三、田野:从“线下”到“线上”

小结

第三章 变迁中的村寨日常生活空问

第一节 走进乐乡

一、自然地理交通及经济发展概况

二、历史沿革

三、媒介使用

第二节 传统礼俗空间重构与新空间生产

一、奇观式婚礼与“好日子”的建构

二、“小年轻”的亚文化拼贴空间

第三节 裹挟于社会转型中的村寨变迁

一、“空心村”的日常

二、拉开的贫富差距

三、“退路”在何方?

小结

第四章 城市日常生活空间生产

第一节 碎片空间

第二节 身体展演与狂欢空间

小结

第五章 手机与日常生活空问重构

第一节 族群空间

第二节 仪式空间

第三节 舆论空间

一、一个真实版的《手机》故事

二、跨越边界的“游街示众”

第四节 “自我”与“他者”:交往的边界

第五节 埋葬手机:无奈的手机“实践”

小结

结论与反思:“生活诗学”抑或戴着“枷锁”舞蹈?

一、“生活的诗学”

二、戴着“枷锁”舞蹈?

附录一 访谈提纲

附录二 主要报告人基本情况

附录三 优酷视频及点击率

附录四 视频使用频率较高的几首伴奏歌曲的歌词

参考文献