作者:张绍春 著

页数:486

出版社:人民出版社

出版日期:2017

ISBN:9787010193366

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

五七干校是“”的产物之一,是中国1968-1979年期间在贯彻落实“五?七”指示的名义下举办的干部集中学习和劳动的学校。书稿对“五七干校”进行了客观公正的述评,对“五七干校”的发展历程、办学模式等进行了考察,对其经验教训做了客观公正的评价。作者认为:五七干校在客观上也产生过一定的、有限度的正效应,具体表现在:它集中地、较完整地保存了干部队伍,使干部与知识分子在劳动中得到了一些解脱,并使他们增长了一些生产知识和劳动技能,锻炼了身体,磨砺了意志,还得到了一些认识国情民情、密切与群众联系的机会和条件;五七干校的实践,证明五七道路是条绝路,为探索中国特色社会主义道路提供了经验教训。尽管如此,负面影响始终是五七干校影响的主要方面,正效应始终是次要方面。巨大的负面影响与有限度的正效应相抵,其结果仍然是巨大的负面影响。正因为有着巨大的负面影响,所以五七干校必然地走向了停办。

作者简介

张绍春,1969年生,湖南吉首人,历史学博士,现为湖南师范大学历史文化学院教授、中国现代史教研室主任,主要从事中华民国史和中华人民共和国史的教学与科研工作。近年来出版专著3部,在《光明日报》《当代中国史研究》《伦理学研究》《生产力研究》《民族教育研究》《大学教育研究》《教育评论》等报刊上公开发表论文30多篇,主持国家社会科学基金项目1项,主持教育部人文社科基金项目1项,主持湖南省社科基金项目2项,参与国家社科基金重点项目l项。

本书特色

★ 16开平装,人民出版社出版

★ 五七干校是1968―1979年期间在贯彻落实毛泽东“五·七”指示的名义下举办的干部与知识分子集中学习和劳动的学校

★ “文化大革命”时期,中国掀起过大办五七干校的热潮。上自中央机关,下至基层单位,从党政部门到军队,从文艺团体到高校,纷纷卷入其中。大批干部、知识分子背着行装、扛着农具,浩浩荡荡地开进五七干校,其命运也随之发生了重大转变

★ 书中运用了作者亲赴20个省市搜集到的大量第一手史料

“文化大革命”时期,中国掀起过大办五七干校的热潮。上自中央机关,下至基层单位,从党政部门到军队,从文艺团体到高校,纷纷卷入其中。大批干部、知识分子背着行装、扛着农具,浩浩荡荡地开进五七干校,其命运也随之发生了重大转变。《五七干校研究》探究了五七干校产生与兴办的原因和背景,全景式地展现了五七干校从产生到停办的整个过程,统计和揭示了全国(含中央机关、各省份和军队)的五七干校数量,厘清了林彪集团、江青集团与五七干校的关系,解析了五七干校的办学模式,从多个层面剖析了五七干校的社会影响,并总结了举办五七干校的深刻教训。《五七干校研究》是作者十余年心血的结晶,运用了作者亲赴20个省市搜集到的大量第一手史料。

目录

第一章 五七干校产生与兴办的原因和背景

第一节 国际环境:苏联出现特权阶层与西方实施和平演变

第二节 历史铺垫:1957-1965年中国开展了干部下放运动

第三节 理论基础:“五·七”指示成为全国的纲领性文件

第四节 现实需要:广大“靠边站”干部迫切需要重新安置

第五节 政策驱动:毛泽东“广大干部下放劳动”指示发布

第二章 五七干校的产生与兴办

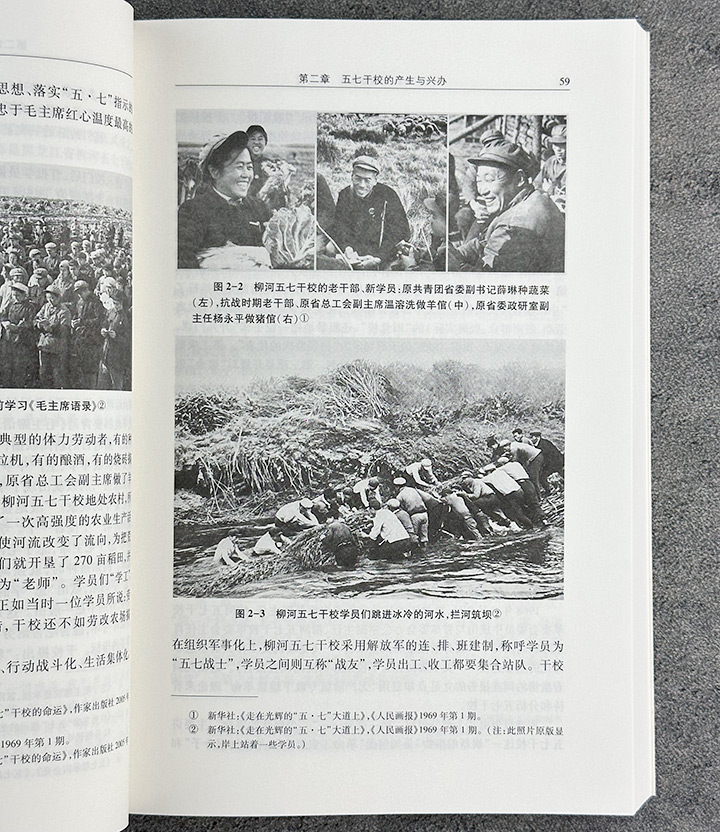

第一节 黑龙江省柳河五七干校创建与成名

第二节 大陆各地争先恐后地大办五七干校

第三节 中央机关和军队竞相大办五七干校

第四节 兴办五七干校的配套措施相继出台

第五节 五七干校接二连三地开展政治运动

第六节 第一次中央机关五七干校会议前后

第三章 五七干校的调整与巩固

第一节 五七干校的涣散与教育对象的大调整

第二节 批林整风的开展与教学方面的大调整

第三节 五七干校领导体制与财务管理的调整

第四节 中共十大前后五七干校地位逐渐巩固

第五节 在轮训在职干部中陷入三大运动迷误

第六节 江青集团加强对五七干校的控制利用

第四章 五七干校的衰落与停办

第一节 在批判“四人帮”中五七干校地位被撼动

第二节 在破除“两个凡是”中五七干校走向停办

第五章 五七干校的办学模式

第一节 推行“三条途径,一个目的

第二节 将大批判作为动力贯穿始终

第三节 实行准军事化的管理与作风建设

第六章 五七干校的社会影响

第一节 政治上的负面影响

第二节 经济上的负面影响

第三节 文化上的负面影响

第四节 某些客观上的正效应

结语

附录五七干校大事记

参考文献

后记

节选