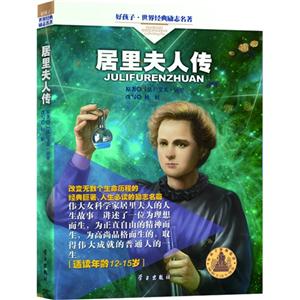

作者:(法)玛丽·居里著;金帆编;高晓丽

页数:151

出版社:天津人民美术出版社

出版日期:2017

ISBN:9787530586952

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

《居里夫人传》是居里夫人自己写的生平传记,一共包括两大部分,即居里夫人传和皮埃尔?居里传。本书分别讲述了居里夫人和皮埃尔?居里的童年和校园生活,详细写了两人是如何相识、相知到相离,更重要的,本书讲了两人在极其艰苦恶劣的环境下,是如何克服困难,为科学研究事业做贡献的。整本书中的字里行间都透露着居里夫妇对科学的热爱。

作者简介

玛丽·居里,本名为玛丽·斯科洛多斯卡,是波兰裔法国籍女物理学家、放射化学家。她的成就有开创放射性理论,发明分离放射性同位素的技术,以及发现两种新元素钋(Po)和镭(Ra)。玛丽·居里是两次获得诺贝尔奖的第一人。

高晓丽,2004年毕业于香港城市大学外国文学专业,之后回国继续深造,现就职于某大型企业的对外联络部,负责对外翻译和外文的起草等工作。利用业余时间翻译各类外版名著和原创绘本类读物,有较好的翻译经验和功底。

本书特色

以经典名著为载体,精心编排,增加细节板块,为小读者呈现不一样的新课标必读故事,让孩子们在轻松愉快的氛围下品读经典名著。

能好读书必有读书的好,譬如能识天地之大,能晓人生之难,有自知之明,有预料之先,不为苦而悲,不受宠而欢,寂寞时于不寂寞,孤单时不孤单,所以绝权欲,弃浮华,潇洒达观,于嚣烦尘世而自尊自重自强自立不卑不畏不俗不谄。

著名作家,茅盾文学奖获得者贾平凹

阅读是写作之母,没有阅读的积累则无以支撑写作。孩子写作所需的语言能力与逻辑能力,都不是死记作文书和背诵范文可以得到的。而当阅读真正成为个人所热爱的事,写作也就离他不远了。

著名儿童文学作家秦文君

阅读的最大理由是想摆脱平庸,早一天就多一份人生的精彩;迟一天就多天平庸的困扰。

著名文化学者,作家余秋雨

目录

一 通过文学作品了解丰富的社会生活

二 把握人物形象的塑造

三 品味文学作品的语言

四 体会其他艺术特色

名著阅读导航

一 基础知识

二 鉴赏与品读

第一部分 玛丽·居里

第一章 我的家庭

第二章 我的科研时光

第三章 战争中的我

第四章 我的美国之旅

第二部分 比埃尔·居里

第一章 居里家族

第二章 发现了压电现象

第三章 物理和化学学校的科研时光

第四章 生活与品德

第五章 实现梦想,发现了镭

第六章 盛名下的重负,迟来的关怀

第七章 民族之悲,终成圣地的实验室

第八章 缅怀比埃尔·居里的文章 选录

我的读后感

中考真题回放

阅读达标训练

参考答案

节选

《居里夫人传/经典名著轻松读》: 第一章 我的家庭 我认识的那些美国朋友希望我能用文字记录下关于我自己的人生历程。起初我对此是拒绝的,后来因为禁不住朋友的盛情,才勉强写下这段略显粗糙的自传。即便如此,我依然无法完全倚靠这本传记向你们详述有关我这一生的所有时刻,以及那些时刻所带来的全部主观感受。因为时间已经太过久远,当时许多清晰的记忆已经随着时间的流逝而逐渐模糊。时间越久,记忆就越是晦暗不清,有时我甚至会忘记那些曾真切发生在我身边的属于我的故事。而有些时候,我的内心明明想到许多,到下笔时,却又觉得那些经历是别人的,与我自己无关。自然,每个人的一生里总有一些东西是值得铭记的。它们或是一段重要的思想,或是某些难忘的经历,是它们在推动或指引着我们的一生,使我们的生活沿着某条特定的轨迹行进。通常,这条轨迹是很容易找寻和确定的,依靠这条轨迹,就可以分析一个人的性格特征以及在这种性格的驱使下,人在进行决策时的取舍态度。 我名叫玛丽·斯科洛多斯卡,祖籍波兰。我的父母也都是生长在小地主家庭的波兰人。在波兰,像他们这样拥有一份小型产业的中产阶级家庭很多。这些家庭之间有着异常紧密的联系,它们结合在一起构成了一个社会阶层。目前在波兰,大部分知识分子都是来自这一阶层。 我的祖父是一所省立中学的领导,空余时间也会做些农活。我的父亲在学业上刻苦努力,曾进入俄国的圣彼得堡大学读书,完成学业后又回到祖国波兰,在华沙的一所大学教授物理和数学。后来,他与一个和他两情相悦、意趣相投的女人结了婚。这个女人虽然年轻,但已经是华沙当地某女子学校的校长。而在那时,文化教育事业是极其高尚的。 我的父母一直秉持着严谨敬业的态度办学,他们的学生遍布全国各地,这些学生也一直对他们念念不忘,始终感怀着他们的教导。即使到了今天,我每每回到波兰,偶遇这些学生的时候,他们依旧会拉着我,向我表达那些对我父母的深沉思念。 少时,每到假期,我都要去乡下的亲友家住上一阵子,这也因为我的父母虽然在城市任教,但始终保持着与乡下亲友的往来。受他们的影响,我不但开始了解波兰的乡村,甚至还不可自拔地爱上这里。在乡村,我时常有一种自在无垠、恬淡平和的快乐。此后,我对乡村和大自然始终保有极大的喜爱和热情,应是得益于这一段难忘的经历。 我是1867年11月7日出生于华沙的,是家中的幼女。原本我的家里有5个孩子,但由于我的大姐在14岁那年因病逝世,所以便只剩4个了,我一共有3个姐姐和1个哥哥。 后来母亲因为大姐的离开伤痛不已,不幸罹患绝病,于42岁那年离开了我们。那一年,我才9岁,哥哥13岁。那时的我们都沉浸在莫大的悲痛里。 亲人的离开,是我的一生中最为痛苦悲伤之事。此后经年我时常无故置自己于消极、愁苦、悲戚之中,思来必是此事的缘故。 母亲是很柔婉淑德、温柔良善的人,且她腹有经纶,心怀坦荡,颇有容人之量,家里的人因此对她都很信服。母亲虔诚地信奉天主教(我的父母都是天主教徒),可她却能接受人们对于宗教信仰的不同声音,从不勉强别人顺从自己的观念。母亲的言行一直深深地影响着她的儿女们。而我,因是家中幼女的缘故,总偏多几分宠爱,所以对于母亲,我的记忆里除了有浓浓的爱恋之外,还有无限的敬仰。 母亲过世后,家人们时时感到胸中涌动着怅然若失、无所寄托的寂寞,即使多年后也不曾消解。而我的父亲虽然和我们一样悲恸欲绝,却不曾如我们一般将自己置于抑郁颓唐的境地之中。他终日寄情于工作以及对完美的教育,不让自己有太多的空余时间。 由于父母都从事教育行业,我们几兄妹也早早进入学校接受教育。我6岁时就已经入学,是当时班里个子和年龄都最小的学生。那时每每班里有听课或参观的人,老师总会唤我这个坐在最前面的学生上台朗诵课文。我羞于在人前开口,每次都吓得不行,只想逃出教室,躲到别人找不到的地方去。我的父亲是非常优秀的教师,对我们的学习非常上心,他也懂得如何帮助我们。起初,我们念的是私立学校,后来由于家里变得拮据,我们不得不转至公立学校就读了。 彼时,华沙正处于俄国的严酷统治之中,首当其害的便是学校和学生。当时,波兰的学校分公立和私立两种,私立学校的老师都是波兰人,但因受到警方的监视,必须用俄语教学。学生们自小就接触俄语,久而久之,反倒是对自己的母语感到生疏了。幸而,私立学校的波兰老师们总是想方设法地让学生们多多学习波兰语。当时还规定,不准许私立学校发放正式文凭给学生。 ……