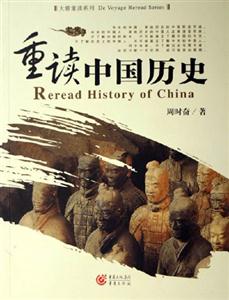

作者:编者:周时奋

页数:279

出版社:重庆出版社

出版日期:2006

ISBN:9787536680258

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

今天的中国,是由历史的中国积淀而成。今天的中国人,是由历史的中国人发展演变而来。不了解中国的昨天,不可能真正了解中国的今天。不了解历史上的中国人,不可能真正了解今天的中国人。部族时代、青铜时代、诸侯时代、统一帝国时代……本书以精练生动的文字向读者描述了中国历史。同时,简约大方的版式、上百幅与历史紧密相关的精美图片、准确到位的图解等多种视觉要素与文化要素的有机结合,为读者打开了一幅波澜壮阔的历史长卷,使读者在轻松的阅读氛围中了解历史大事、把握历史大势的同时,获得更为广阔的文化视野和愉悦的审美感受。

作者简介

周时奋,宁波大学教授,主要从事中国古代历史、文化、艺术等方面的研究和整理工作。出版的主要著作有《中国历史十一讲》《历史之美》《创世纪第20章》《八大山人画传》《扬州八怪画传》《凡高画传》等,其文笔通俗优美、思想独到。现已发表作品四百余万字,并屡获全国及省市奖。

目录

第一章部族时代13

第一节新石器时代的三大标志14

第二节印证“三皇五帝”的传说17

第三节筑成“天下万国”的局面21

第四节”逐鹿中原”——文化的冲突与融合25

第五节终于被证实的夏王朝27

第二章青铜时代29

第一节王权和神权的结合30

第二节青铜时代37

第三节封建——“封邦建国”的制度41

第四节以礼制为王朝命脉45

第三章诸侯时代49

第一节僭越与争霸50

第二节思想大解放的时代55

第三节铁血角逐63

第四节多民族的融合67

第四章统一帝国时代73

第一节秦始皇74

第二节统一帝国的接力81

第三节统一政府的衰落88

第五章分裂动荡时代95

第一节从分裂到对峙96

第二节偏安岁月104

第三节智慧之花、虚无之果111

第六章古典时代119

第一节古典时代的兴起120

第二节盛世与衰落132

第三节普天之下147

第七章对峙时代157

第一节放眼看北方158

第二节文弱王朝167

第三节偏安与繁荣177

第八章草原帝国的插曲189

第一节马上得天下190

第二节马上治天下196

第九章内敛收缩时期207

第一节独裁统治下的上层政治208

第二节兴衰的契机213

第三节守不住的边疆220

第四节商品经济的萌芽226

第十章传统的尾声233

第一节战争与和平234

第二节传统王朝的最后盛世241

第十一章近世时代249

第一节鸦片与列强250

第二节天朝、湘军与义和拳258

第三节向往现代265

第四节帝制时代的结束271

附录:中国历代纪元表275

节选

儒墨两家的兴起

“王官”为贵族之学,“百家”为民间之学,儒家则开了“百家”的先河。“儒”的本义,来自古代的“须”和“觋”,其中之一意即贵族的教师,因而“儒”含有教育和传播知识的意味。孔子注意到他身处的年代“礼崩乐坏”,而“礼乐”正是他社会理想的寄托。孔子怀着规范贵族制度的理想,从批判当时的非礼开始,提出了自己的政治主张。这一批判一方面基于历史的观念——他对西周的宗法秩序抱有满腔激情的怀念,一方面基于他的人道观念。孔子主张人不论出身贵贱都有受教育的权力,他有一个著名的观点是“民可使,由之;不可使,教之”,可用的人,让他发挥;不会的,就教育他。孔子做过鲁国的司寇(司法部长),但他的政治生涯是失败的,最后流亡列国。他的成功在于教育,从他开始中国历史上有了私学。他还编撰了鲁国的历史成《春秋》,并根据自己的思想原则删编了古代的民歌和王家史诗,纂成《诗经》。他平时与学生们交谈的闪烁着大量思想火花的片言只语,被他的学生和后人回忆出来并整理成《论语》,成为儒家的经典。孔子学说的核心概念是“仁”,这是一种对他人设身处地的理解与尊重。《论语》中的孔子是轻松、豁达而愉快的形象,他的哲学更偏向于伦理学,不像他的著名后继人孟子那样具有严谨紧张的政治味。孔子学说更多地在于指导人生,而孟子则指导政治。孔子自己保持着“君子坦荡荡”的为人风格,也非常赞赏他的学生曾皙所说的志向:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴于沂,风乎舞雩,咏而归”,这种洒脱而无羁束的散漫生活,被后人学者赞赏为人生的一种审美境界。孔子在赞赏西周以乐表示礼的同时,也主张以乐来调节人内心的平和,达到一种有教养的君子式的坦荡心境。作为儒家学说的创始人,孔子的思想与经后代儒学家发挥和发展后的儒家学说是有差异的,而孔子本人则显得更闲雅大度和个人化。

继儒家而起的墨家以墨子为创始人。孔子有教无类,据说墨子也曾是孔门的学生,后来自创教义,独成一派。墨子对当时贵族的一切生活方式抱有彻底否定的态度,主张“非礼”“非乐”,与儒家主张正好相反。墨子反礼乐是因为礼乐的奢侈,他认为最无用的奢侈莫如丧葬之礼,故提倡“节葬”。他针对儒家的“仁”而提出“兼爱”,儒家的“仁者爱人”是有亲疏等差的人间之爱,以“孝弟为仁之本”,认为人没有不爱其父母兄弟而爱他人的。墨子的“兼爱”则是无差别的博爱,完全不同于儒家。儒家认为“仁”是人类内心的自然倾向与自然要求,而墨家提出爱则是“天志”的要求,认为“天志”要求人类过一种平等的生活,也因此提出“非攻”的主张。他认为个人或家庭绝不能超越大众而奢侈浪费,因而他们以人类最苦的生活即刑徒的生活作为标准,他的楷模即大禹。所以墨家以兼爱为始,而以自苦为极。墨家的主张似乎走向了一种极端,但是在当时的社会历史背景下,这种极端正体现了一种反叛。与儒家一样,墨家也是站在人类的立场,对当时的贵族制度提出抗议,只是儒家温和,墨家激烈。之后战国的各学派,其精神无出儒墨两家之内。孔子死后,贵族堕落益发激烈,儒家学派转入消极,如子夏、曾子;从消极状态中又走上积极奋发的新路的,便成为后来的法家,如子夏的弟子李克、曾子的弟子吴起,以及他们的后辈商鞅。

老子学说的补充

孔墨以封建有等级的“礼”为参照,提出针对性的两种态度;老子李耳则摒弃这一参照,他从宇宙本原展开了思索。老子对世俗的权威并无好感,他大胆地提出了“圣人不死,大难不止”的口号。据说李耳原先是洛阳城的图书管理员,不知何故突然离开,当他骑着青牛准备出散关的时候,关尹坚决地要他留下他的思想,于是他就在那里一气呵成写出了5,000字的《道德经》,然后扬长出关,不知所终。

《道德经》是老子全部思想的表述。他崇信宇宙出于一元,“道”起着本质的作用,主张以一种出世的精神回归到原始的简朴,顺应自然而反对各种侵害自由的措施,“无为”才能“无不为”。他认为“道”的作用是通过对应的两个方面的辩证统一来达到的,柔弱与消极有时却比它们的对立因素更为强大;他主张明达的人不应去力挽当日已无可挽回的狂澜,而应采取退避的守势。所以道家有泛神主义、抒情主义和无政府主义的倾向,他向人们指引了一条“到自然去”的道路,使日后中国的诗人和艺术家找到了内心世界的寄托。他主张极有限度的政府,而颂扬内心的解放和自由。由于老子的经典学说《道德经》的思辨高度抽象,就给处于无奈境地的无知识民众带来了宗教性的联想。中国老百姓往往相信最神圣的理论是最含糊其词的,由于可以作出种种不同的诠解,道家也因此成为涵盖最广、足以解释一切疑难的济世良方。道家学说为日后中国的士大夫阶层提供了与儒家学说相互补充的退却自保的哲学,形成了中国知识分子特有的文化人格;而在大批无知识民众那里,则被改造成宗教,成为灵魂超脱的指路明灯。

P56-59