作者:王洪伟

页数:1496

出版社:海燕出版社

出版日期:2017

ISBN:9787535068897

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

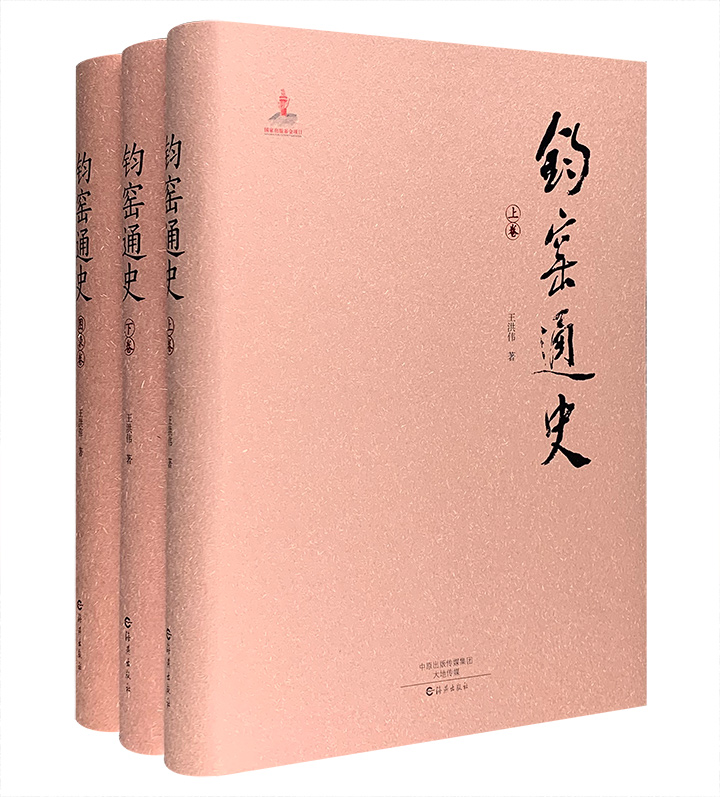

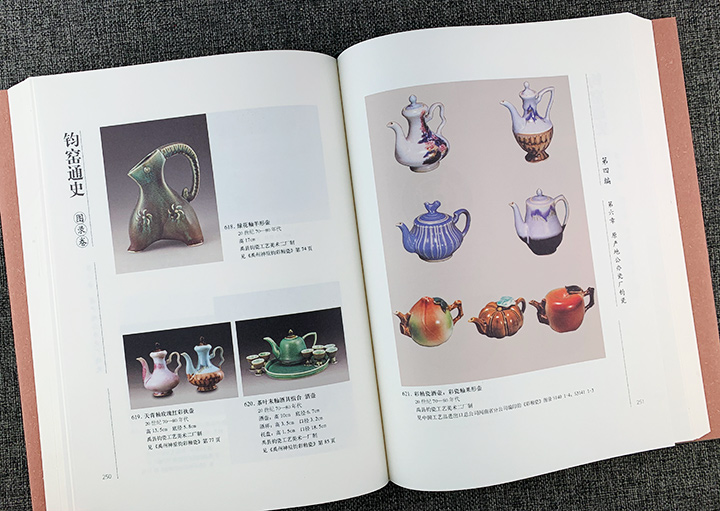

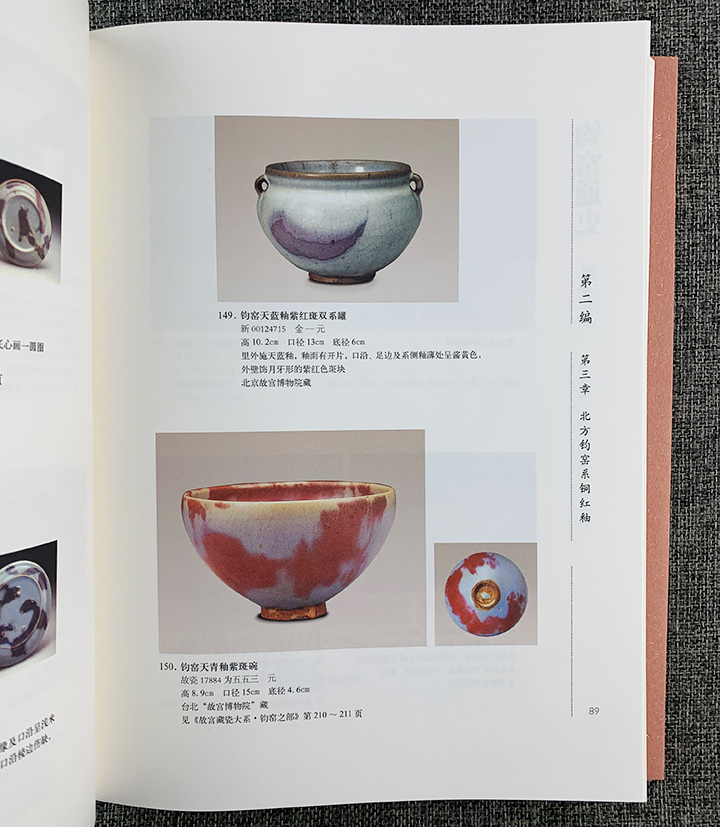

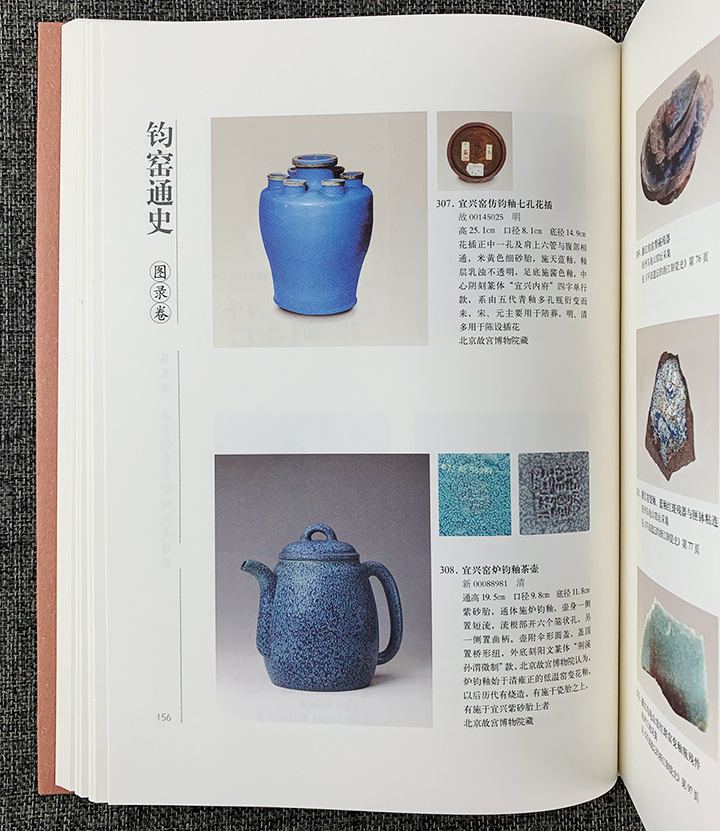

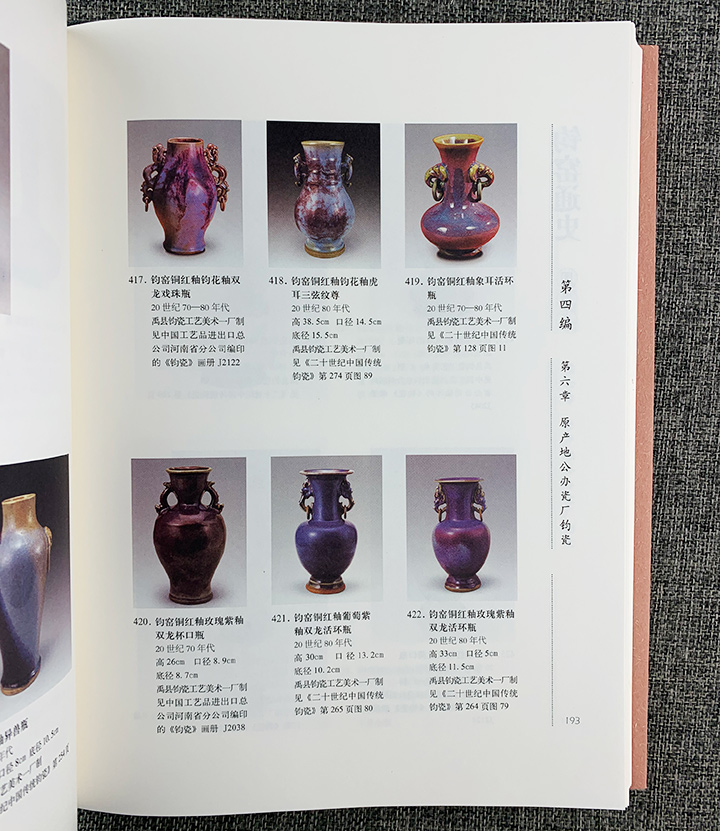

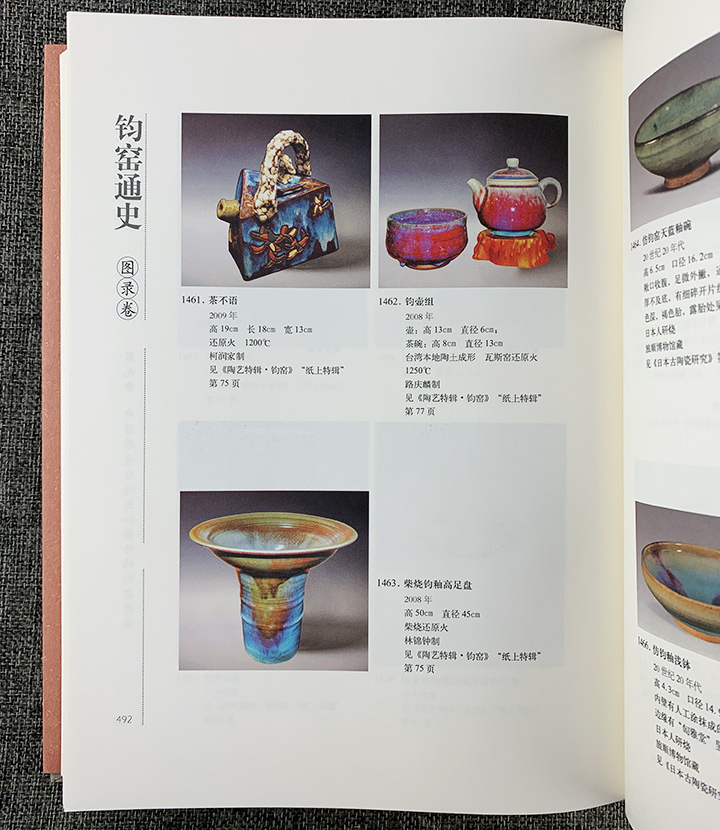

王洪伟著的《钧窑通史》全书分为三卷。190万字。 上下卷分为四编十六章。导论部分综述钧窑史研究的现代人文社会科学和自然科学前沿理论方法,强调《钧窑通史》的研究性史观。一编四章重点梳理、叙述和分析钧窑工艺美学和呈色机理、钧窑的诸种起源学说、“官钧”烧造年代和性质、以钧瓷原产地为中心的钧窑史纲,以及相关学术论争。二编五章旨在以钧瓷原产地为起点,以历时态、纵贯性的视角追溯钧窑文明纵向传承的历史路径。三编三章侧重以全球化视野勾勒钧窑文明的空间性拓张。四编四章着力展述钧瓷工艺、钧瓷窑口、钧瓷匠师、钧窑史学史等钧窑文明的几个核心要素。 第三卷为图录卷,分为六编九章,收录1500余张彩色图片,与上下卷篇章结构略有区别,以釉质釉色为核心,以时间为纵轴、以空间为横轴建构钧窑器物图像通史,纵贯性地呈现全球化背景下钧窑视觉演化的时空转换,依次呈现钧窑史前史,古代北方、南方钧窑系之铁系青蓝釉、铜红釉,原产地公办瓷厂钧瓷,新时期原产地钧瓷的釉质釉色工艺新成就(包括外来艺术家以钧窑材质进行的艺术创造),以及中国港澳台地区和国外的钧瓷工艺新进展。与上下卷相比,虽叙述方式有别,但也可独立成书。

作者简介

王洪伟,1971年12月出生于河南省禹县(现禹州市)神垕镇,社会学博士,文化地理学博士后。现任河南大学中国陶瓷研究所所长、文化部中原民间文化艺术发展研究中心副主任、河南大学艺术学院陶艺理论专业硕士生导师。研究方向为:社会学和人类学,文化地理学,中国陶瓷史。近十年来,首倡建构“中原陶瓷学”研究的理论和方法体系,推动中国陶瓷史的“中原转向”“当代转向”;倡导中国陶瓷史研究的方法论反思,以现代人文社会科学和自然科学前沿理论跨学科、综合性地研究钧窑文明,进而探究华夏文明连续性演化的逻辑机制;首倡打造中原陶瓷历史文明传承创新区,成就斐然。近年申报获批最、省级钧窑研究课题十余项;出版《传统文化隐喻——禹州神垕钧瓷文化产业现代性转型的社会学研究》《中国钧瓷艺人录——政治、市场和技艺框架下传统手工艺人的社会学叙事》《另一种钧窑史——钧瓷技艺的手工艺人口述及地方性知识想象》等钧窑专著五部,发表钧窑研究学术论文约50篇。

本书特色

★ 16开精装,海燕出版社出版

★ 为河南大学艺术学院王洪伟博士倾力10年的代表性著作,在其收集丰富详实的钧窑历史文献、考古资料和科技资料,以及大量的田野调查访谈的基础上撰写而成

★ 本书头一次站在全球化的视角,建构了一部钧窑历史是时空演化的视觉图像全景,通过图像的形式建构一部立体性的钧窑通史

★ 本书是国内外陶瓷文化艺术界全面了解、系统研究钧窑的详尽资料和权最读本

钧窑被后世古陶瓷界誉为宋代五大名窑之一,钧窑史研究更是近三十年来中国陶瓷史研究的一门显学,但钧窑的历史悬疑却最为繁复,诸如钧窑起源于何时何地,钧官窑创烧于何时何地,原产地明代钧窑是否断烧等问题,一直困扰着研究界。为厘清这些争议的脉络,客观真实地呈现钧窑史发展面貌,海燕出版社联合河南大学中国陶瓷研究所所长王洪伟,推出了《钧窑通史》,按照新的学术理论框架建构起崭新的钧窑概念和史学体系。

《钧窑通史》全书分为三卷。190万字。上下卷分为四编十六章。导论部分综述钧窑史研究的现代人文社会科学和自然科学前沿理论方法,强调《钧窑通史》的研究性史观。一编四章重点梳理、叙述和分析钧窑工艺美学和呈色机理、钧窑的诸种起源学说、“官钧”烧造年代和性质、以钧瓷原产地为中心的钧窑史纲,以及相关学术论争。二编五章旨在以钧瓷原产地为起点,以历时态、纵贯性的视角追溯钧窑文明纵向传承的历史路径。三编三章侧重以全球化视野勾勒钧窑文明的空间性拓张。四编四章着力展述钧瓷工艺、钧瓷窑口、钧瓷匠师、钧窑史学史等钧窑文明的几个核心要素。

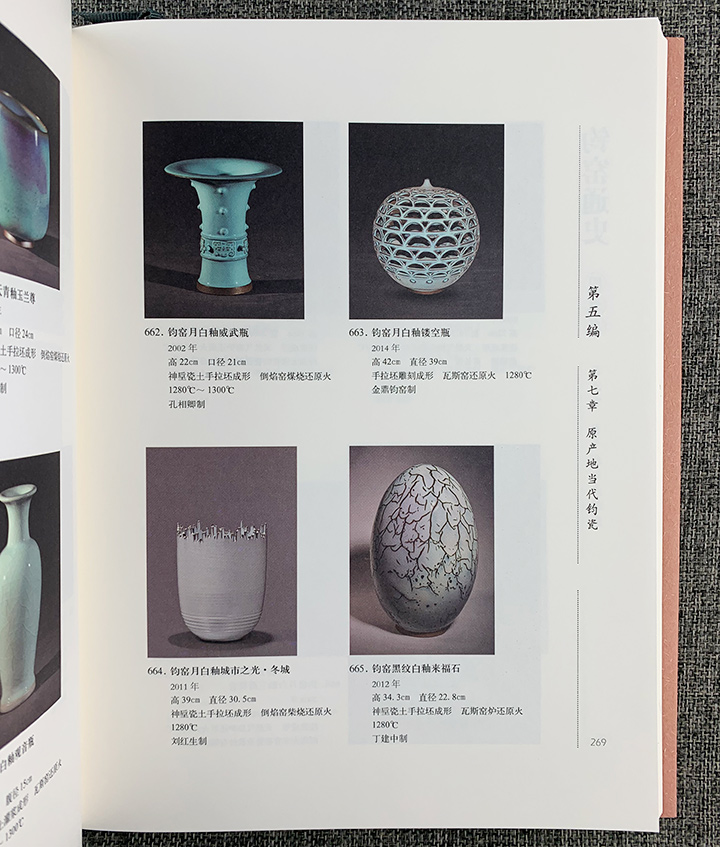

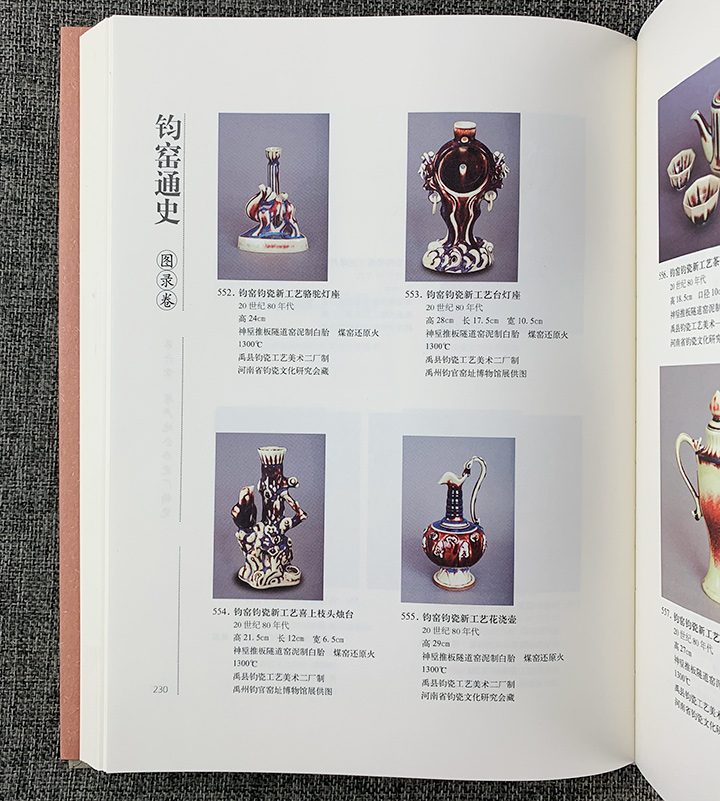

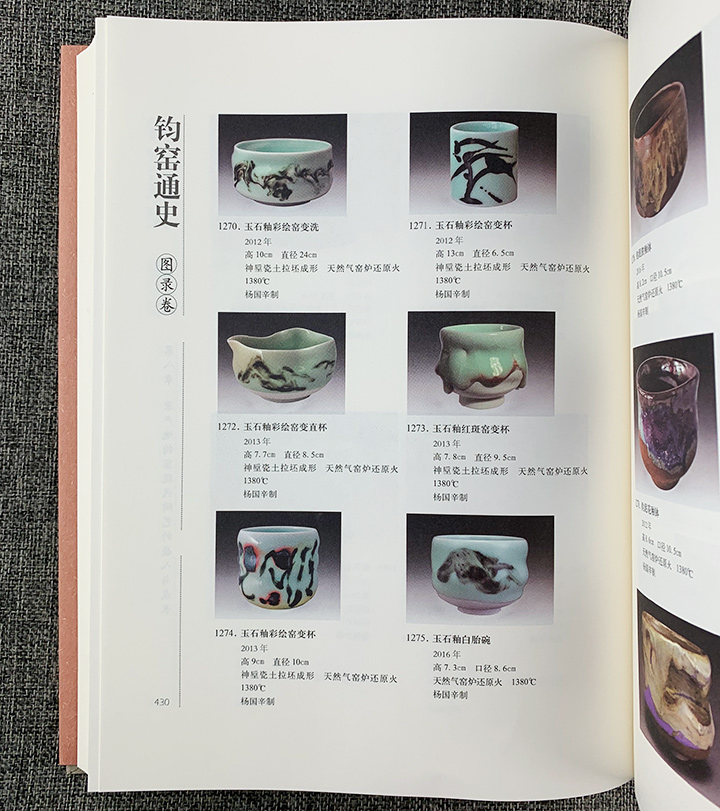

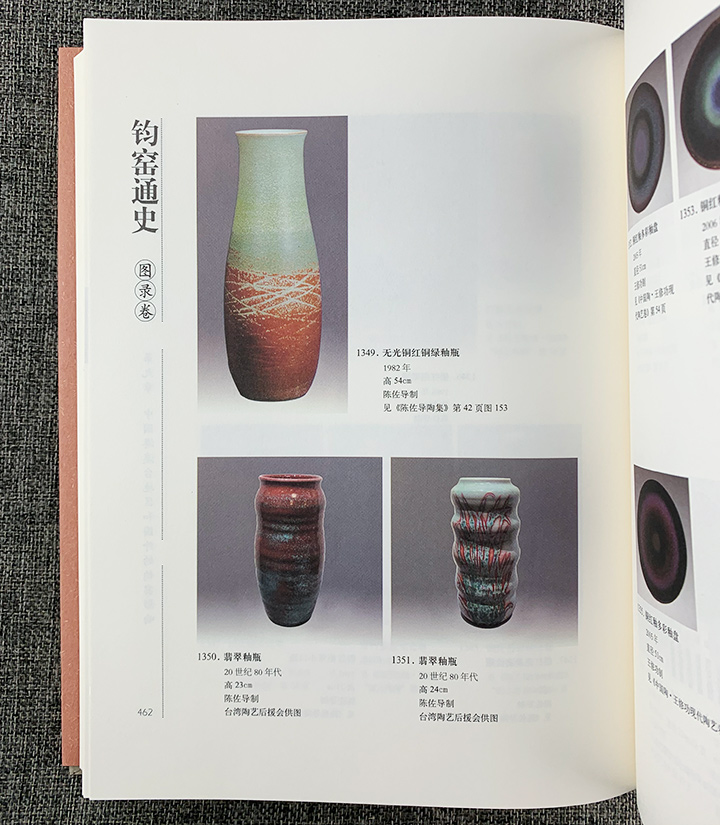

第三卷为图录卷,分为六编九章,收录近1500张彩色图片,与上下卷篇章结构略有区别,以釉质釉色为核心,以时间为纵轴、以空间为横轴建构钧窑器物图像通史,纵贯性地呈现全球化背景下钧窑视觉演化的时空转换,依次呈现钧窑史前史,古代北方、南方钧窑系之铁系青蓝釉、铜红釉,原产地公办瓷厂钧瓷,新时期原产地钧瓷的釉质釉色工艺新成就?(包括外来艺术家以钧窑材质进行的艺术创造),以及中国港澳台地区和国外的钧瓷工艺新进展。与上下卷相比,虽叙述方式有别,但也可独立成书。

目录

节选