作者:(捷克)卡特琳娜·米勒(Katerina

页数:44

出版社:接力出版社

出版日期:2016

ISBN:9787544842273

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

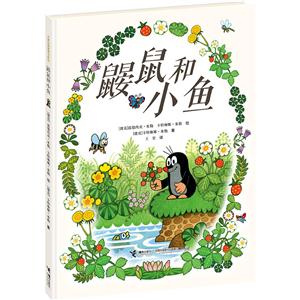

★“鼹鼠的故事”作者,捷克艺术大师兹德内克米勒最后一部作品;

★ 纯手绘美图,温暖的故事,值得永久珍藏的传世经典。

作者简介

兹德内克米勒:布拉格北郊小城克拉德诺人,1921年出生于捷克斯洛伐克,毕业于布拉格工艺大学。多才多艺的米勒是画家、平面艺术家,也是动画片制作家。他制作的影片在世界各地广受好评,并获得多项大奖。

1956年的一天,他在散步时不小心被绊倒,掉进了一个鼹鼠土丘里。这位童心未泯的导演,突发奇想,萌生了创作出“小鼹鼠”的动画形象。1957年,他的第一部影片《鼹鼠做裤子》问世,即获意大利威尼斯电影节银狮奖,并陆续在世界各地10多个国家获奖。

之后的半个世纪里,米勒又创作了10多部描绘小鼹鼠历险经历的图书。小鼹鼠的冒险故事也一直深受孩子们的喜爱,以小鼹鼠为主角的系列图画书在世界各地获得了极高的评价。米勒一直反对把动画片的截屏用在书中,一直坚持书中每张图的手绘品质。他运用敏锐的笔触与柔和、充满诗意的色彩,巧妙地展现出图画书的另一种独特风貌,具有卡通连续动作的视觉效果。这只快乐幽默的“小鼹鼠”,吸引了全世界百万儿童,为他赢得世界性艺术声誉。米勒也因此被称为“鼹鼠之父”。

“鼹鼠的故事”承袭了捷克经典儿童文学的写实传统,同时兼具幽默、夸张和抒情的优雅风格,洋溢着快乐的生命意趣,是世界图书圣殿中的瑰宝,也是影响了几代读者的传世经典。鼹鼠系列图书目前已在全球25个国家和地区出版,有22种语言版本,是畅销全球的传世经典。直到今天,敦厚、善良、天真的小鼹鼠的形象还温暖地保存在人们的记忆中。

米勒先生80岁高龄的时候,曾说过这样一段话:“当我每天早上坐在画桌前,一直画到晚上才不得不站起来的时候,是我最幸福的时候。我希望我的动画片和我的书能给所有的孩子带来快乐,能丰富他们的感情生活。因为没有感情,每一个人都是贫穷的。”2011年11月30日,米勒在距布拉格不远的普日布拉姆一家疗养院去世,享年90岁。

卡特琳娜米勒:画家,兹德内克米勒的长女。从艺术专科学校毕业之后,卡特琳娜曾游历意大利与瑞士,并在当地研究应用美术。她曾旅居西班牙,并为当地一套教材绘制插画。她创作的儿童漫画《蓝熊》已经在杂志上连载十年。在她还未成名之前,就已被父亲邀请,参与创作图画书《鼹鼠和雨伞》(1986)和《鼹鼠当医生》(1987)。随后,她以合著者的身份,与父亲共同出版了图画书:《鼹鼠的春天》《鼹鼠的夏天》《鼹鼠的秋天》《鼹鼠的冬天》《鼹鼠的一天》和《鼹鼠和小鱼》,并在作品中首次加入了她的原创卡通形象“小山雀”。目前,她已完成新书《鼹鼠的拜访》的绘制,并配文出版。

相关资料

《鼹鼠的故事》越过草原、沙漠、山脉、海洋、河流,穿过半个多世纪岁月时光,以极为稚趣的样式打动了亿万不同肤色不同民族的孩子。当鼓励仇恨和杀戮的电玩、卡通,企图如夜的斗篷遮蔽星光时,鼹鼠故事内在的、坚定的、欢愉的光芒终将与许多伟大的童话一起照亮人类的行程。

――儿童文学作家、画家,国际安徒生奖提名奖获得者 王晓明

任何优秀的儿童作品都有这样的特质,它不属于任何一个国家、一个民族,它是属于世界的。

――中国作家协会副主席、儿童文学委员会主任委员 高洪波

笑声是全世界共同的语言。非常感谢米勒先生给了小鼹鼠一把铲子,这把铲子挖了一个隧道,就从捷克挖到了中国。感谢米勒,他因鼹鼠而永生,感谢鼹鼠,让大家享受超越国界的智慧而快乐!

――北京作家协会儿童文学创作委员会主任 著名儿童文学作家,国际安徒生奖提名奖获得者 金波

《鼹鼠的故事》在全世界这么知名,最重要的是它的风格,它是代表童真、幽默,这些是全球上都是最平等的、都是大家最需要的风格。我很高兴鼹鼠我不仅是在中国,而且在全球每个国家都受欢迎。

――捷克共和国驻华大使馆、文化参赞 马金

本书特色

一天,鼹鼠遇到了池塘里的一条小鱼。他们一起愉快地玩耍,很快成为好朋友。突然,一条可怕的金枪鱼出现了。小鱼勇敢地扑进了鼹鼠的怀里,鼹鼠把小鱼带回了家。可是,小鱼不能待在鼹鼠的家里。接下来该怎么办呢?鼹鼠能永远地保护小鱼吗?鼹鼠很快有了一个主意……

“鼹鼠的故事”是捷克著名画家兹德内克米勒的经典名著,是一套深具自由灵动的生命气息、散发着快乐幽默的童真和意趣的经典作品。

《鼹鼠和小鱼》是兹德内克米勒和女儿卡特琳娜米勒合作完成的,也是“鼹鼠之父”米勒生前创作的最后一部作品。本书延续了原有的幽默、夸张、抒情的优雅风格,体现了鼹鼠乐于助人又充满智慧的生活法则。