作者:申宝楼

页数:400

出版社:中央编译出版社

出版日期:2015

ISBN:9787511725950

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

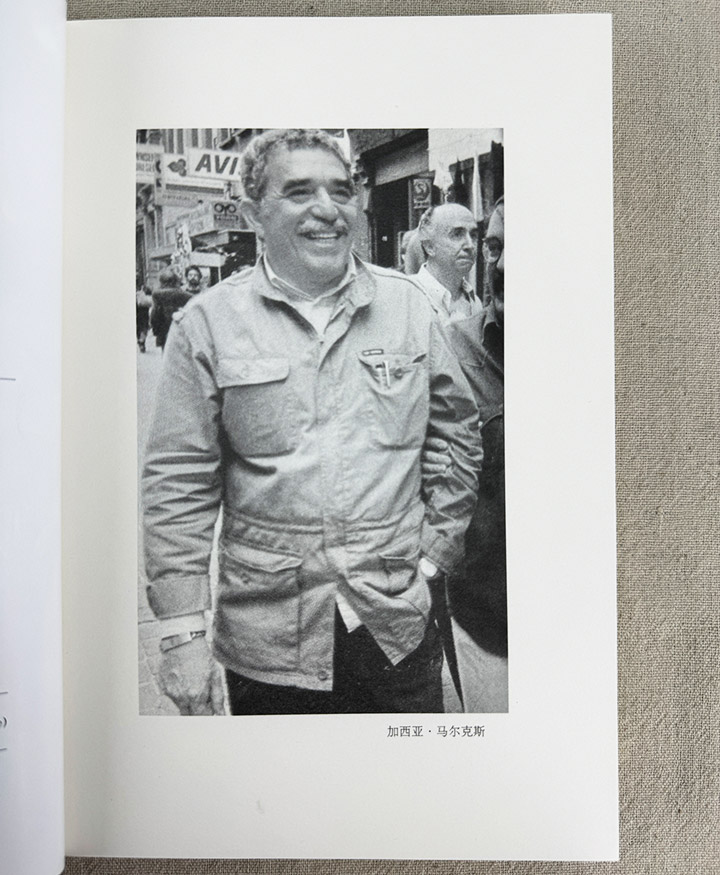

在记者面前,马尔克斯敞开心灵,畅谈人生和创作历程。通过他的叙述,我们得以领略马尔克斯深沉而广阔的心灵世界。书稿从不同侧面展现了这位文学大师在社会、政治、文化、文学、艺术、友情各方面的观点,泛溢着生活与生命的深刻哲理。对中国的读者尤其是创作者、研究者更深刻地了解和研究马尔克斯将大有裨益。

作者简介

尹承东先生和申宝楼先生,均为中共中央编译局西班牙文资深翻译家,曾共同留学哥伦比亚安第斯大学研究拉丁美洲文学、共同会见加西亚·马尔克斯并合作翻译了他的《迷宫中的将军》(南海出版公司,1990年;台湾允晨文化出版公司,1990年),还共同以访问学者身份留学西班牙研究该国文学。

尹承东先生的译著还有加西亚·马尔克斯的《霍乱时期的爱情》(黑龙江人民出版社,1987年)、《一桩事先张扬的凶杀案》(上海译文出版社,1981年)以及多部西班牙文学作品。申宝楼先生的译著还有19世纪著名西班牙作家维·布·伊巴涅斯的《橙园春梦》(黑龙江人民出版社,1991年)、堂胡安·曼努埃尔的《卢卡诺伯爵》(黑龙江人民出版社,1993年)以及多部拉美文学作品。

两位翻译家是我国颇有影响的西班牙语文学的传播者。他们的本业是从事从毛泽东到邓小平等中国国家领导人著作和中央文献的翻译工作,还曾合作翻译了《陈毅诗选》(外文出版社,2012年)。虽年逾古稀,但他们依旧活跃在翻译战线上笔耕不辍,是我国西班牙文翻译界的常青树。

本书特色

★ 16开平装,中央编译出版社出版

★ 中共中央编译局西班牙文资深翻译家尹承东、申宝楼编译

★ 马尔克斯的访谈录以前散见于各国的报纸和文学杂志,此次首次以合辑的形式呈现给中国读者

★ 编译者在每篇访谈之前都做了背景介绍,更精心编制了马尔克斯的创作年表,附在书后以飨读者

目录

序 言 /尹承东

为出版第一本中篇小说,我花了五年时间

西班牙文学的新堂吉诃德

我的文学创作之路

–采访马尔克斯

加夫列尔·加西亚·马尔克斯将从事音乐

并且写一部三角铁和管弦乐队协奏曲

活生生的加夫列尔·加西亚·马尔克斯

而今,两百年的孤独

加夫列尔·加西亚·马尔克斯的美好时光

回归马孔多

美国总有一天要进行社会主义革命

志同道合两朋友

回忆巴勃罗·聂鲁达

加夫列尔·加西亚·马尔克斯走进罗素法庭

面对m.普鲁斯特的问卷

加夫列尔·加西亚·马尔克斯坦然作答

回归本源

文人”炮轰”加夫列尔·加西亚·马尔克斯

写好作品是一种革命义务

新闻给了我政治觉悟

我的问题是打破福克纳

介入政治太多,我怀念文学

得悉加博获奖消息后的闪电式采访

我不再写作

与加博畅谈埃伦蒂拉

一本报复性的书

–加西亚·马尔克斯谈《迷宫中的将军》

经历与作品

–与埃马努埃尔·卡瓦略的会见

《霍乱时期的爱情》从孕育到诞生

马尔克斯是怎样进入《旁观者报》的?

拉美小说爆炸和拉美新电影

–加西亚·马尔克斯答记者问

加西亚·马尔克斯答记者问

讲故事的乐趣

写作是莫大的享受

–与《万花筒》杂志记者阿里斯门迪的会见

附录一:

拉丁美洲的长篇小说

–巴尔加斯·略萨与加西亚·马尔克斯的文学

对话

附录二:

拉丁美洲的孤独

–马尔克斯在1982年诺贝尔文学奖授奖仪式

上的演讲

达摩克利斯剑的灾难

–马尔克斯在1986年8月墨西哥伊埃克斯塔

帕会议上的讲话

附录三:

加西亚·马尔克斯的遗著

《我们八月相见》 /申宝楼

附录四:

向文学巨匠致敬

–国际知名人士及报刊对加西亚·马尔克斯的

评价

附录五:

加西亚·马尔克斯的文学之路 /尹承东整理

前言

北京时间2014年4月18日凌晨,1982年诺贝尔文学奖获得者、著名哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯以八十七岁高龄在墨西哥城逝世。顷刻间,世界各地的报道铺天盖地,如雪片纷飞,大家不约而同地又记起了他在《百年孤独》里开头的那句震撼人心的话:“许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩迪亚上校将会回想起他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

读到加西亚·马尔克斯逝世的消息,不是在“许多年之后”,而是在闭目沉思片刻之后,这位文学大师的作品在我国出版发行的过程以及产生的广泛而深远的影响,犹如一道风景闪现在了我的脑海里。我记得1975年我们一起翻译《毛泽东选集》第五卷的时候,刘习良先生就拿到了加西亚·马尔克斯的《百年孤独》,当时他不无感慨地说:这本书真应该翻译出来。但那时的社会环境尚不能出版这类书,而且由于一种惯性思维,也没想到将来有朝一日能出版这本书,所以大家只能把这份感慨和惋惜留在心间。不过,那时大家不仅读到了《百年孤独》,而且也读到了墨西哥作家胡安·鲁尔弗的《佩特罗·巴拉莫》、危地马拉小说家米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯的《总统先生》以及被称为魔幻现实主义鼻祖的博尔赫斯的作品,于是大家已初步了解了一个非常新鲜的拉美文学流派:魔幻现实主义。

然而,谁也没有想到,仅仅在几年之后,由于“四人帮”的倒台,我国外国文学翻译的春天就到来了。1979年在南京正式成立了中国西班牙、葡萄牙、拉丁美洲文学研究会,从此拉开拉丁美洲文学翻译的大幕。如果说上世纪六七十年代在拉美产生了“文学爆炸”,而在八九十年代中国则产生了对“文学爆炸”的“翻译爆炸”。当时我国尚未参加世界版权组织,所以不存在购买版权的繁杂手续,于是全国众多的出版社都争相出版拉美文学,西班牙文翻译界则没有放过拉美各国任何一个代表作家的重要作品。当然,加西亚·马尔克斯这位魔幻现实主义大师首当其冲,最受译者青睐。1980年,上海的《外国文艺》首先刊登了刘习良等人翻译的他的四个短篇小说:《格兰德大妈的葬礼》、《纸做的玫瑰》、《礼拜二午睡时刻》和《咱们镇上没有小偷》。不久这家杂志又发表了刘习良翻译的他的中篇小说《枯枝败叶》和《恶时辰》,从此加西亚·马尔克斯的中短篇小说翻译便一发不可收拾,甚至从英文俄文转译,比如山东文艺出版社出版的《族长的没落》就是从俄文转译的。而上海译文出版社在1982年更是不失时机地捷足先登,几乎把已经翻译的加西亚·马尔克斯的作品一网打尽,出版了厚厚的一本《加西亚·马尔克斯中短篇小说集》。《外国文学》则刊登了马尔克斯本人最喜欢的中篇小说《没有人给他写信的上校》。这期间《百年孤独》不少片段的翻译也已经开始,同年,《世界文学》刊登了部分的《百年孤独》译文。到了1984年,《百年孤独》的两个译本就分别由上海译文出版社和北京十月文艺出版社先后正式出版了。这之后,加西亚·马尔克斯的每一部新作一出版,就会很快被翻译成中文,包括《霍乱时期的爱情》、《迷宫中的将军》、《爱情和其他魔鬼》等。我们称之为跟踪翻译。有的作品,比如《一桩事先张扬的凶杀案》竟然多达十几家出版社出版。

翻译界如此热火朝天地翻译加西亚·马尔克斯的作品,当然主要是读者欢迎,尤其是我国的创作界不仅爱读,而且还从其中得到莫大的启发和吸取了丰富的营养,甚至认为自觉或不自觉地“贴上了马尔克斯”,例如我国的诺贝尔文学奖获得者莫言的某些作品显然就带有模仿《百年孤独》的痕迹。另外还有像扎西达瓦、贾平凹、陈忠实、余华等人自己也都承认其作品不同程度地受到了加西亚·马尔克斯作品的影响,至少他们都受到了这样的启发:噢,原来小说可以这样写。而按照我国著名西班牙语文学专家陈众议先生的说法,那个时期几乎“中国作家言必称《百年孤独》,言必称魔幻”。

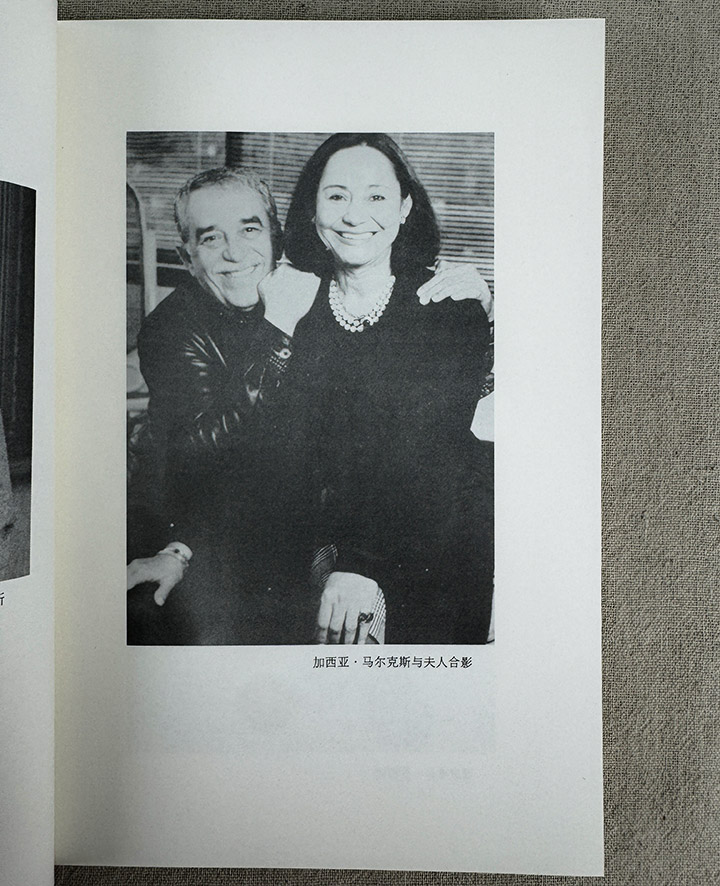

我们中国的读者如此喜欢加西亚·马尔克斯,那么加西亚·马尔克斯对我们的态度又如何呢?作为他作品的译者之一,我跟他有过两次相遇的机会,一次是1984年在波哥大,一次是在北京,前者未能如愿,后者会面成功。1984年我到哥伦比亚安第斯大学做访问学者,加西亚·马尔克斯的一位医生朋友在报纸上看到我到达波哥大的消息,便想促成我们见面,加西亚·马尔克斯答应了。于是有一天这位叫胡安·哈拉米略的热心朋友组织好了一个浩浩荡荡的报纸和电视台记者队伍准备带我去见他。可正待要出发的时候,他突然打来一个电话,说见面的第一个议题先谈版权问题。我当然没有条件这样做,于是这次预约的见面不欢而散。从此我对他印象不佳,再加上别的因素,在写文章的时候常常把他跟巴尔加斯·略萨相比,高度赞扬略萨跟中国翻译工作者的友好交往。大约是1990年的10月,我们得悉他到中国来访,也没企图要见到他。但是,当时的哥伦比亚驻中国大使何塞·玛利亚·戈麦斯是申宝楼老师的好朋友,有一天他打电话来说安排了我们跟马尔克斯见面,于是我们便又叫上赵德明老师一起去见他。地点是在北京的国贸大厦。这一次我对他的印象倒是有所改变。老先生穿着一身很随意的牛仔服,见面时虽说第一句话就称我们是“盗版者”,但却是满脸的微笑和友善的表情,不见丝毫不悦之色,我们踏实了许多。寒暄了几句之后,我们就向他介绍了他的作品在中国的翻译情况,并且解释了中国由于没有参加世界版权组织,所以我们翻译别国的书或别国翻译我们的书都不存在版权问题。我还跟他开了个玩笑,说,我在他们的第一大报《时代报》上看到过一篇文学评论说:“加西亚·马尔克斯没有在中国拿到一个比索的版税,但是却挣得了两亿多个读者,所以算总账还是赚了。”他笑了笑并未反驳。看到气氛不错,接着我们提出,中国人希望了解他本人的政治思想、文学观点以及他的写作与生活,所以我们想做些这方面的收集介绍工作,他又笑着点点头。后来又谈起以后翻译他的小说作品问题,他说一切要通过他的文学代理卡门·巴尔塞尔斯。最后谈到了一些他所关心的中国社会情况,尤其是社会主义的理论问题。这时正巧他的夫人和卡门·巴尔塞尔斯以及秘书来了,说是要上街有事,我们就告辞了。老马这次很客气,不仅跟我们耐心地交谈了一个多小时,还欣然为我们带去的《百年孤独》和《迷宫中的将军》签了名。其实我跟他还有一个第三次可能见面的机会。2006年12月,我在哥伦比亚小住,正巧加西亚·马尔克斯从墨西哥到卡塔赫纳出席一个国际文学会议,又有位热心的作家朋友通过马尔克斯夫人梅塞德斯的弟弟征询他的意见是否可以见我,当时他已是癌症在身,大概犹豫了一阵,最后还是说身体欠佳不宜见任何人,婉拒了。这次我倒觉得合情合理,回国后还写了一篇报道发表在《齐鲁晚报》上。

从上世纪90年代初我国有多家出版社争相购买加西亚·马尔克斯著作的版权,可说是费了牛劲,但我总的感觉,尽管马尔克斯在版权问题上对我们设过重重障碍——这种事更多的应该“归功于”卡门·巴尔塞尔斯——但总的来说他还是喜欢中国出版他的作品,而对中文译者的态度,总也算过得去。作为这样一位驰誉世界的作家,又兼考虑到他的作品对我国文学创作的影响,有些事我们还是应该理解他。

正是因为我觉得应该理解他,并且应该更加全面地了解加西亚·马尔克斯其人,我和申宝楼老师把从1968年至2006年散见于各国报章杂志上记者采访他的文章汇编成了这个集子。它不是马尔克斯的作品,但它却从各个不同的角度展现了这位文学大师一生中的社会、政治、文化、文学、艺术、友情等方面的观点,泛溢着生活与生命的深刻哲理。这对我们的中国读者,尤其是创作界更深刻地了解和研究马尔克斯不无裨益,姑且就算是对读马尔克斯作品的补充,也算是对这位文坛巨擘的深情怀念吧。

在这个集子即将付梓出版的时候,我特意要感谢中央编译出版社社长刘明清先生、中央编译局翻译服务部的王丽昕女士,正是由于他们的大力支持,这部书稿才在一个具有特殊意义的时刻得以与读者见面。

尹承东

2014年4月25日

节选