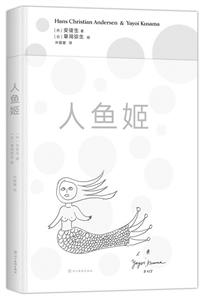

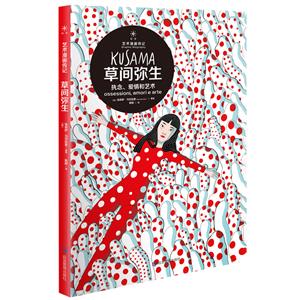

作者:草间弥生

页数:173

出版社:中信出版社

出版日期:2015

ISBN:9787508645926

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

2008年轰动一时的《no.2》油画以近6亿日元创下个人拍卖最高纪录。

2009年被英国《泰晤士报》选为“20世纪最伟大的200名艺术家”。

2011年被英国《艺术评论》评为“全球最具影响力的百位艺术家”。

2012年与时尚品牌路易威登跨界合作,展开全球巡回展!

2014上海草间弥生大展到场观众30万人!

草间弥生被视为日本现存最伟大的艺术家!

曾获美国终生成就奖,法国艺术与文学骑士勋章

圆点女王、日本艺术天后、话题女王、精神病患者、怪婆婆……都不足以囊括草间弥生!

与荒木经惟一起被评为日本坏品位的代表人物!

与安迪沃霍尔、克莱斯奥登伯格、贾斯帕约翰斯、小野洋子等先锋艺术家见证了当代艺术史。

与村上隆、奈良美智一起并称为当代日本最著名的艺术家。

如果不是为了艺术,我应该很早就自杀了。

我会持续创作直到恶魔认输,因为恶魔虽然是艺术的敌人,却更是创作的战友。

——草间弥生

作者简介

草间弥生(YayoiKusama)

被视为日本现存最伟大的艺术家。被《泰晤士报》选为“20世纪最伟大的200名艺术家”,被英国《艺术评论》评为“全球最具影响力的百位艺术家”,曾获美国终生成就奖、法国艺术与文学骑士勋章等殊荣。

生于日本长野县松本市,在1956年移居美国纽约市,并开始展露她占有领导地位的前卫艺术创作,现居住在日本东京。她曾与当代其他艺术家如安迪沃霍尔、克莱斯奥登伯格、贾斯帕约翰斯一起联展。

40年前,亚洲女子草间弥生成为纽约前卫艺术的先锋人物,影响力堪与波普艺术领袖安迪沃霍尔匹敌。30多年前,她回到东京,住进精神疗养院,销声匿迹。1993年,她独自代表日本参加威尼斯双年展,重出江湖,确立了自己在国际艺术的地位。

圆点女王、日本艺术天后、话题女王、精神病患者、怪婆婆等诸多标签加在一起,都不足以囊括草间弥生复杂而多变的一生。这位和荒木经惟一起被批评为日本坏品位的代表人物,年逾80岁,用半个世纪的艺术创作来不断证明自己,并和安迪沃霍尔、小野洋子等先锋艺术家见证了当代艺术史。与村上隆、奈良美智一起并称为当代日本最著名的艺术家。

相关资料

她是那一代观念式的行为艺术的先锋,也是极少数亚洲艺术家活跃于纽约的罕例。草间弥生,是我心目中的女英雄。

台湾艺术评论家陆蓉之

草间弥生不知是在哪面墙上钻了一个洞,窥知了造物者的某个手势或背影,她从此寄居这面墙上,在两个世界间来回顾盼。

蔡康永

草间弥生是一位原创型的画家。展览中的五幅白色巨幅作品无论在概念上还是其实现方式上都是前卫而有力的……它发自于那些溶于平面的点,也发自于那些稍微偏离的但效果强烈的点……

唐纳德贾德(donaldjudd)《艺术新闻》

草间弥生是不知停歇的艺术家。到目前为止,她为我们展现了出乎意料的艺术世界,我无法预测她的未来。

建畠哲

她的作品“极简又华丽”。在她脉动的风格中,我感受到了音乐。

音乐家坂本龙一

她是个天才,以相当独特的原创性吸引广泛的观众。如同毕加索般的天才。

原博物馆策展总监雅普郭德蒙(jaapguldemond)

草间弥生将自己所体验的创作挣扎,以及所有涉及到人生喜悦与悲伤的情绪全部都转化成圆点。单单盯着她创造的那些“宇宙造型”,就会让我觉得很放松,好像获得宽恕。

音乐家相川七濑

我看到草间弥生的作品时感到耳目一新!她强悍有力,简直就像一台创作能量和艺术成就的发动机!

评论家、《艺术之声》总编戈登布朗

本书特色

日本国宝级艺术家草间弥生通过不停的创作,将所有的不安、恐惧及痛苦,转化为灵感能量。即便现在人生已经快要画下句点,但她的热情却从未熄灭,仍持续埋首于艺术创作,不分昼夜全心投入。

本书从艺术、奋斗、人生、社会切入,进而探讨宇宙与生死爱的关联,搜集草间的人生脚注,并从她的创作轨迹,一举窥探草间弥生独有的艺术思维。如果你也能看看她写给时代的话,那么她经年累月的努力也将获得回报。

目录

chapter1艺术

专栏21世纪的草间艺术

让观众沉浸于艺术世界的艺术家

永无止境地追求变化的艺术家

chapter2奋斗

专栏艺术市场中的草间弥生

不断向全世界扩大的市场

草间艺术在收藏者眼中的魅力

chapter3人生

专栏作为作家的草间弥生

chapter4社会

专栏作为公共艺术的草间作品

chapter5生死爱

草间弥生奋斗的记录

主要引用参考文献一览