作者:汪曾祺

页数:314

出版社:江苏人民出版社

出版日期:2014

ISBN:9787214127624

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

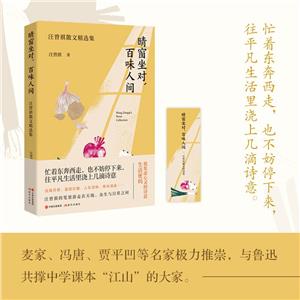

汪曾祺不仅是一位作家,还是一位道地的美食家。无论是家常小食、还是地方风味,甚至于生活里平淡无奇的一碗热汤,在汪曾祺的笔下都添了一分文化意蕴,多了一笔闲情雅致。

本书收录了汪曾祺有关谈吃的散文名篇,让人在阅读中感受到美食的诱惑,感悟到美食背后深厚的文化底蕴和动人的人间真情。

作者简介

汪曾祺(1920-1997),江苏高邮人。1939年考入西南联合大学中文系,师从杨振声、闻一多、朱自清先生学习,是沈从文先生的入室弟子。曾任北京剧协理事、中国作协理事、中国作协顾问等。出版小说集、散文集三十余部。

汪曾祺在短篇小说和散文创作上颇有成就,被贾平凹誉为“文狐”。也被人们高度赞誉为中国最后一位士大夫,一位衔接现代文学与当代文学的散文大师。

他擅长于从日常生活琐事入手,随笔写来,仿佛是即兴偶感,但却能从中揭示人情的的温暖和朴直。代表作品有小说《受戒》、《大淖记事》,散文《端午的鸭蛋》等。

相关资料

他的文章应当说比几个大师都还认真而有深度,有思想也有文才!“大器晚成”,古人早已言之。可爱还是态度,“宠辱不惊”!

——沈从文

他是我认为全中国文章写得好的,一直到今天都这样认为。

——黄永玉

他带给文坛温暖、快乐和不凡的趣味。

——铁凝

汪是一文狐,修炼老成精。

——贾平凹

本书特色

黄油饼是甜的,混着的眼泪是咸的

就像人生,往往交织着复杂而美好的味道

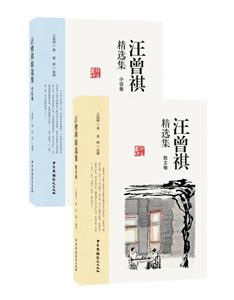

1.本书选取了汪曾祺很多散文名篇,收录全面而具有典型性。

2.汪曾祺被誉为中国最后一位士大夫,一位衔接现代文学与当代文学的散文大师。在散文和短篇小说方面具有突出的成就。

3.本书精装版,设计精美,适合阅读收藏。

目录

五 味 / 001

四方食事 / 006

故乡的食物 / 015

故乡的野菜 / 030

家常酒菜 / 035

食豆饮水斋闲笔 / 041

宋朝人的吃喝 / 051

昆明菜 / 054

米线和饵块 / 064

昆明的吃食 / 070

萝 卜 / 079

豆 腐 / 084

栗 子 / 092

马铃薯 / 095

韭菜花 / 099

干 丝 / 102

蚕 豆 / 105

豆汁儿 / 109

菌小谱 / 111

肉食者不鄙 / 116

鱼我所欲也 / 121

手把肉 / 125

贴秋膘 / 130

面 茶 / 133

烟 赋 / 136

泡茶馆 / 142

寻常茶话 / 151

王磐的《野菜谱》 / 157

吃食和文学 / 161

颜色的世界 / 170

昆明的花 / 173

蜡梅花 / 178

紫 薇 / 181

北京的秋花 / 185

果园杂记 / 190

草木春秋 / 194

夏 天 / 203

淡淡秋光 / 207

冬 天 / 212

人间草木 / 215

夏天的昆虫 / 220

昆虫备忘录 / 223

猫 / 228

灵通麻雀 / 231

踢毽子 / 233

故乡的元宵 / 237

昆明年俗 / 241

八 仙 / 244

罗 汉 / 255

城隍·土地·灶王爷 / 259

水母 / 270

旅途杂记 / 276

天山行色 / 283

湘行二记 / 303

猴王的罗曼史 / 312

节选

五 味 山西人真能吃醋!几个山西人在北京下饭馆,坐定之后,还没有点菜,先把醋瓶子拿过来,每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去,快过春节了。别处过春节,都供应一点好酒,太原的油盐店却都贴出一个条子:“供应老陈醋,每户一斤。”这在山西人是大事。 山西人还爱吃酸菜,雁北尤甚。什么都拿来酸,除了萝卜白菜,还包括杨树叶子,榆树钱儿。有人来给姑娘说亲,当妈的先问,那家有几口酸菜缸。酸菜缸多,说明家底子厚。 辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。 北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。 福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁,不爱吃招待所的饭,到外面瞎吃。平凹一进门,就叫:“老友面!”“老友面”者,酸笋肉丝汆汤下面也,不知道为什么叫作“老友”。 傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。 延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了,用井拔凉水一和,呼呼地就下去了三碗。 都说苏州菜甜,其实苏州菜只是淡,真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖!包子的肉馅里也放很多糖,没法吃! 四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸,广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸,都极甜,很好吃,但我最多只能吃两片。 广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店,卖芝麻糊、绿豆沙,广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤,这有什么好喝的呢?广东同学曰:“好!” 北方人不是不爱吃甜,只是过去糖难得。我家曾有老保姆,正定乡下人,六十多岁了。她还有个婆婆,八十几了。她有一次要回乡探亲,临行称了两斤白糖,说她的婆婆就爱喝个白糖水。 北京人很保守,过去不知苦瓜为何物,近年有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜卖,属于“细菜”,价颇昂。 北京人过去不吃蕹菜,不吃木耳菜,近年也有人爱吃了。 北京人在口味上开放了! 北京人过去就知道吃大白菜。由此可见,大白菜主义是可以被打倒的。 北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬,苦荬相当的苦。 有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏,她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西,是“择耳根”,或名“则尔根”,即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西?苦,倒不要紧,它有一股强烈的生鱼腥味,实在招架不了! 剧团有一干部,是写字幕的,有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜,吃辣椒下饭。全国各地的,少数民族的,各种辣椒,他都千方百计地弄来吃,剧团到上海演出,他帮助搞伙食,这下好,不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买,他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。 我的吃辣是在昆明练出来的,曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧,蘸盐水下酒。平生所吃辣椒亦多矣,什么朝天椒、野山椒,都不在话下。我吃过最辣的辣椒是在越南。一九四七年,由越南转道往上海,在海防街头吃牛肉粉,牛肉极嫩,汤极鲜,辣椒极辣,一碗汤粉,放三四丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是橘黄色的。在川北,听说有一种辣椒本身不能吃,用一根线吊在灶上,汤做得了,把辣椒在汤里涮涮,就辣得不得了。云南佧佤族有一种辣椒,叫“涮涮辣”,与川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。 四川可说是最能吃辣的省份,川菜的特点是辣且麻——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个字:麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡,不放花椒不行。花椒得是川椒,捣碎,菜做好了,最后再放。 周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确实吃得很咸。有个同学,是台州人,到铺子里吃包子,掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是有关系的。北京人说南甜北咸东辣西酸,大体不错。河北、东北人口重,福建菜多很淡。但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸,但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。 中国人过去对吃盐很讲究,如桃花盐、水晶盐,“吴盐胜雪”,现在则全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。 我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。 过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出名。这位大人物后来还去吃过,说了一句话:“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”“文化大革命”中火宫殿的影壁上就出现了两行大字: 最高指示: 火宫殿的臭豆腐还是好吃。 我们一个同志到南京出差,他的爱人是南京人,嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计,居然办到了。带到火车上,引起一车厢的人强烈抗议。 除豆腐干外,面筋、百叶(千张)皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动,切下来随手就扔进臭坛子里——我们那里很多人家都有个臭坛子,一坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中最特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了,主茎可粗如拇指,高三四尺,截成二寸许小段,入臭坛。臭熟后,外皮是硬的,里面的芯成果冻状。噙住一头,一吸,芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品。我们那里叫作“苋菜秸子”,湖南人谓之“苋菜咕”,因为吸起来“咕”的一声。 北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳。过去是小贩沿街叫卖的: “臭豆腐,酱豆腐,王致和的臭豆腐。”臭豆腐就贴饼子,熬一锅虾米皮白菜汤,好饭!现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装,很不方便,一瓶一百块,得很长时间才能吃完,而且卖得很贵,成了奢侈品。我很希望这种包装能改进,一器装五块足矣。 我在美国吃过最臭的“气死”(干酪),洋人多闻之掩鼻,对我说起来实在没有什么,比臭豆腐差远了。 甚矣,中国人口味之杂也,敢说堪为“世界之冠”。 原载一九九〇年第四期《中国作家》 ……