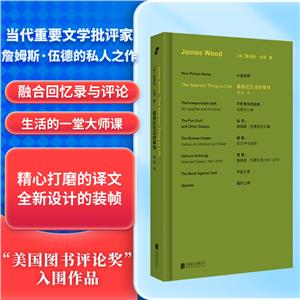

作者:(英)詹姆斯·伍德(James Wood)著

页数:147页

出版社:北京联合出版公司

出版日期:2024

ISBN:9787559678454

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

在所有的艺术门类里,小说在描述我们的生活形态、从死亡与历史遗忘中拯救那些生活的肌质方面有着独到的能力。阅读的行为就是最神圣和最个人化的行为,本书既有伍德个人的阅读经验,讨论了契诃夫的短篇故事《吻》、W.G.塞巴尔德的《移民》和菲茨杰拉德的《蓝花》等作品;还透露了他本人与书写文字的亲密关系:我们看到一个来自乡间的男孩的成长历程,包括家庭环境、小时候的阅读等等。

这不仅是一位优秀批评家所作的简短、论证严密的书,它还是一段亲密的个人叙述,反思并体现了读者与作者(还有批评家)之间富有成效的共谋,并邀请我们重新思考对我们阅读与创作小说而言至关重要的一切事物。

作者简介

詹姆斯·伍德(James Wood),1965年生,英国批评家、散文家、小说家,曾任《卫报》首席文学批评家、《新共和》资深编辑,现为《纽约客》专栏作家、哈佛大学文学教授,著有《破格》(1999)、《不信之书》(2004)、《不负责任的自我》(2004)、《小说机杼》(2009)、《私货》(2013)、《最接近生活的事物》(2015)。

译者:黄远帆,上海外国语大学比较文学和世界文学系硕士。曾经做过英语文化记者,译有《每个爱情故事都是鬼故事:大卫•福斯特•华莱士传》《破格:论文学与信仰》。

相关资料

“这些娓娓道来的文字既以其恬静的修养给人以启迪,又向我们揭示了伍德本人。”——《新闻周刊》 “伍德的头脑是收集文学珍宝的容器,保护它们不受时间的侵蚀。但伍德守护的宝库不仅仅是美学上的:书籍是人类感情的保险箱,像是盛放文字而非灰烬的骨灰盒。”——《卫报》 “丰富的语言艺术……伍德展现了高超的修辞和洞察力。” ——《出版人周刊》

几年前,在爱丁堡,我曾跟我父亲一同去聆听钢琴家阿尔弗雷德·布伦德尔(Alfred Brendel)关于贝多芬钢琴奏鸣曲的演示讲座。我们迟到了,到大厅时上气不接下气,浑身是汗。但是里面很安静。布伦德尔坐在桌边,身后有一台音乐会用的大型钢琴。他说着话——更确切地是咕哝着——参考着他的讲座笔记,透过厚厚的眼镜片盯着文本看。他带有很重的奥地利口音,即使身居英国几十年也未曾受到影响。他时常会转向钢琴,弹上几节作示范。可当他引用时,不同寻常的事发生了:即使是弹上几个简短的乐句时,他不再是引述者,而是表演者,不仅是评论家,而且是艺术家兼评论家:在身体表现上,他必须进入类似于出神的状态,来演奏整场音乐会(他那惯常的抖动、似有似无的咀嚼、闭合的双眼、如痴如醉和倾斜欲坠的姿态)。他没法温和地引述音乐,没法像人们读法语台词时并不需要带上“得体”的法国口音那样。可以说,他必须变成得体的法国人。在这个意义上,他无法引述。他只能重新创造;也就是说,他只能创造。令人极为沮丧的是,一次又一次,听着三小节完美演绎的最美妙的贝多芬,不得不突然停下来,取代它的是钢琴家口齿不清的维也纳呓语。继续弹,继续弹,不要停啊!我无声地乞求着。咕哝声很快变得不再有意思或不再重要;人们为了下一段钢琴演绎而活,在美好与美好之间来回摇摆,在凡俗世界的棕褐色涌流之上。他的“引述”盖过了他的评论;他正在逐渐靠近瓦尔特·本雅明所说的一本全由引语构成的书的概念。

或许,用它来跟文学批评作类比并不完美,因为文学批评家缺少这种让他所选的引语发生变化的精准能力,不像音乐家演奏他们的所选曲目那样。但是,就让布伦德尔絮絮叨叨的嘟哝声来代表一种囿于外在性的文学批评吧,一种写文本评论,而非通写文本评论,它是平淡如水的评论,从创造的核心处被驱逐了出去。同时,也让布伦德尔的钢琴演绎、他对同时做到既引述又创造的无能为力,来代替那种通写的文本批评吧,那种既具有批判性又是重新描述的批评。

本书特色

这本由四篇文章构成的小书是伍德系列讲稿的合集,也是他迄今为止最为私人的生活/阅读经验表述。开头他引述乔治·艾略特的话:“艺术是最接近生活的事物。”艺术和生活正是他这本书讨论的两个主题,或者说,他真正想讨论的是二者的关系。艺术并不等于生活,它们之间有一段难以弥合的距离;但它们又是最接近的,这份接近不仅让艺术(在这本书里尤其指文学)成为生活时常要指望的援军,甚至能构成生活本身必不可少的部分。不仅热爱文学的读者需要文学,我们都需要看到别人的生活、故事、感受,而文学在其中起到了不可或缺的作用。对于有些人来说,文学和艺术尤其重要,比如詹姆斯·伍德——他坦诚了文学对自己的意义,以及他何其有幸能用文字(文学本身的方式)评论文学。阅读这本书,也是在理解我们作为读者的幸运。

目录

1 第一章 为什么?

33 第二章 严肃的观察

69 第三章 物尽其用

101 第四章 世俗的无家可归

137 致谢

139 注释

前言

最近,我参加了一个素未谋面之人的追悼会。他是我一位朋友的弟弟,突然撒手人寰,留下一堆身后事,还有一个寡妇和两个年幼的女儿。追悼会上摆了一张他的照片,下面写着生卒年(1968— 2012)。照片上的他看上去出奇地年轻,焕发着生命的活力—他在耀眼的阳光下略微眯缝着眼,淡淡地笑着,仿佛他快要明白别人说的笑话的笑点在哪里了。说来痛心,他的离世是他短短一生中显著又英勇的事实,余下的不过是普普通通的欢乐日常,由好几位发言者对此作了见证。那时的他,正从小船上一跃而起,跳入缅因州的河水里;那时的他,还是个孩子,与两个表兄弟一起调皮地从小木屋的窗户向外尿尿;那时的他,住在意大利,靠跟人调情来学意大利语;那时的他,正说着一个很有趣的笑话;那时的他,是位充满热情与活力的朋友,只要他在场,整个房间就充满了笑声。最后的追思仪式一般都是如此,发言者们拼命地想要扩充并抓住逝者一生中那些美好又平淡的瞬间,填满从1968年到2012年之间的每一个日子,这样我们离开教堂时想起的就不再是他生命的起点和终点,而是其间永恒的时刻。

能够纵览某个人从出生到去世的整个人生,这种好机会不可多得,但在某些方面也让人感到别扭,因为这样的检视显得专横霸道,过于冒失。悲伤并不能使我们有足够的权利篡取即临开端和结局的神力。这样的全能全知让我们不自在。对于自己的一生,我们没有这种能力;对于别人的一生,我们通常也不去妄求这种能力。