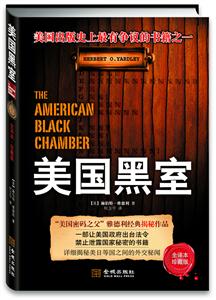

作者:雅德利

页数:271

出版社:金城出版社

出版日期:2012

ISBN:9787515503233

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

雅德利是一位天才的密码破译者。1917年他说服美国政府创建了“美国黑室”。他领导黑室为美国陆军部破译了德国、日本、西班牙等国的上万份军事、外交密电,为美国政府的外交谈判、军事行动提供了很有价值的决策依据。1942年,他曾受中国国民党政府的邀请到重庆协助破译日军的军事密码,为抗日胜利起到了不可替代的作用。

《美国黑室》一书是雅德利对1917年创立“美国黑室”到1929年关闭“黑室”的10多年间重要事件的记述,情节引人入胜,故事娓娓道来,可读性强。

作者简介

赫伯特·雅德利

(Herbert O.Yardley,1889-1958)

生于美国印第安纳州,一生经历曲折离奇,是美国国家安全局前身军情八处及美国最早的密码破译机关——“美国黑室”创始人。

他是世界上最伟大的破译密码的专家。他在1917年至1929年之间,领导“美国黑室”用纯手工的办法成功破译了4.5万封其他国家的密码电报。由于有了他的破译结果,美国政府把一名凶狠的德国男间谍绞死,把一名漂亮的德国女间谍投入监狱,挫败了日本和英国企图联手主导太平洋和亚洲事务的阴谋……雅德利在《美国黑室》一书中,用栩栩如生的笔触描绘了他这段游刃于大国政治诡计之中的奇特经历。

雅德利曾说:“我一向认为,某个人能办到的事情,别人也能办到。”后来,这句话成为密码学上的箴言。

1938年9月—1940年7月,蒋介石曾聘请他到重庆担任军统局顾问,培训破译学员,参与组建“中国黑室”,与日本展开了鲜为人知的谍报战,他被称为“中国抗战秘密战线上的第一外援”。

相关资料

1920年代,雅德利领导了美国历史上第一个和平时期的密码局,即今天国家安全局的前身。这个由美国国防部和国务院提供资助的机构,被称为mi-8,其规模微小却极度秘密,藏身于纽约市内。该机构曾经破译过包括日本在内的许多国家的密码,其破译的密码被当做是美国外交决策的参考依据。在1920-1921年,华盛顿召开的裁军会议期间,mi-8成功破译其他国家的密码,从而帮助美国提高了国际地位。可以说,mi-8获得了巨大成功,在情报界享有“美国黑室”的盛名。尽管如此,“美国黑室”却在1929年被解散。当时,美国总统胡佛的国务卿亨利?史汀生拒绝继续提供资助,他拒绝的理由后来成为一句名言:“绅士从不偷阅他人信件”。

1931年,处于失望之中的雅德利出版了《美国黑室》一书,引起轰动,大获成功。该书向全世界透露了mi-8的秘密活动和大量机密信息。特别是,雅德利透露了mi-8与美国电报业的非法合作的事实。雅德利是否有权出书透露国家机密引发了一场有关言论自由和国家安全之间的巨大冲突,这场冲突至今仍具有现实意义。

雅德利是1920年代最有权威的密码专家,被誉为“美国密码之父”。他死后,美国国家安全局在1999年授予他最高荣誉。

“本书太具有娱乐性了,因为它记述了一群假做高雅的人忙于偷阅别人的电报,在进行解码之后再进行破译,最后从破译结果之中获益的事实。本书很值得你花钱购买,因为它的写法很让人感到快活,书中穿插着令人吃惊或令人发笑的小故事。然而,对那些有好奇心想了解官方幕布之后秘密的人,本书所提供的绝非仅是娱乐。”

——《泰晤士报文学增刊》

本书特色

★世界上最伟大的天才密码破译专家、“美国密码之父”、美国黑室创始人雅德利揭秘经典作品。

★震惊美国政府的奇书。此书一出,美政府惶恐制定第37号法令禁止泄密事件再发;此书一出,美国再无真实披露国家机密图书问世。

★抗战时期,蒋介石曾聘请本书作者雅德利参与组建“中国黑室”,他也因此被称为“中国抗战秘密战线上的第一外援”。

★本书因向全世界揭露了大量机密信息,成为美国出版史上最有争议的书籍之一。日本、德国、西班牙等19个国家因《美国黑室》改变了他们的外交密码!

目录

第2章 参军进入军事学院

第3章 隐显墨水里的神奇奥秘

第4章 帕特丽夏的密信

第5章 追捕美女间谍维多利卡夫人

第6章 两封神秘的德国电报

第7章 瓦贝斯基,被判死刑的德国间谍

第8章 潜入大使馆偷取密码簿

第9章 出国工作获得多封推荐信

第10章 英国密码局里的意外收获

第11章 无法进入法国密码局

第12章 巴黎和会的阴谋诡计

第13章 令人震惊的苏联间谍文件

第14章 最难破译的日本密码

第15章 被吓跑的传教士密码专家