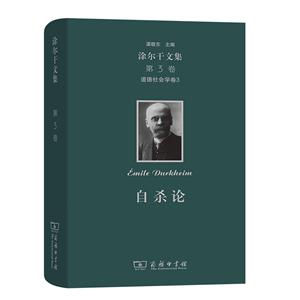

作者:[法]埃米尔·迪尔凯姆

页数:430

出版社:商务印书馆

出版日期:1996

ISBN:9787100031233

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

埃米尔·迪尔凯姆(旧译涂尔干,1858-1917)是19世纪末20世纪初法国一位著名的社会学家。1882年,他在巴黎高等师范学校毕业后,先后在桑斯等地许多中学任教,1885-1886年赴德国游学,深受德国实验心理学创始人冯特的青睐。回国后到波尔多大学任社会哲学讲师,后晋升教授。1896年,他创办了《社会学年刊》。1902年,他根据社会学研究的不同对象,把社会学分为一般社会学、宗教社会学、法律社会学、犯罪社会学、经济社会学、道德社会学、社会形态学、美学社会学等。同时,他还给社会学下了定义,认为它是一门以比较的方法研究各种社会制度和社会过程的科学。

迪尔凯姆的主要著作有:《社会分工论》(1893);《社会学方法的准则》(1895);《自杀论》(1897);《宗教生活的基本形式》(1912);《社会主义》(在他死后1928年发表);《社会学教程——风俗法律的物质作用》(1950年发表)。

《自杀论>是迪氏的一部重要社会学著作,它和《社会分工论》内容十分密切,也可以说,它是《社会分工论》的续篇。因为在《社会分工论》的最后一部分已对社会分工而引起的社会病态进行了分析。作者认为,所谓自杀,就是“任何由死者自己完成并知道会产生这种结果的某种积极或消极的行动直接或间接地引起的死亡”。自杀是一种特殊的社会现象。在资本主义制度下,这种现象之所以增多,是由于资本主义经济的发展、科学技术的进步和社会分工的变细所造成的社会病态而引起的。它跟种族、遗传因素、个人素质、心理状态、精神病、自然条件、气候变化无重大关系,或者说关系不大,然而它跟社会环境、其中包括经济危机、政治危机、社会动荡、改朝换代、工作变迁、生活变化等却有着密切的关系。

但是,自杀人数的多少和自杀率的高低在不同的国家和地区则有所不同。它们与不同的宗教信仰、文化程度高低和两性差异关系很大。在这些自杀者中,作者又按照自杀的不同原因,把自杀分为三种类型,即利己主义自杀、利他主义自杀和由于社会混乱所引起的自杀。

为了防止和消除自杀,作者提出了以下设想:一、对自杀者进行惩罚,不给他的尸体落葬,剥夺其公民权利、政治权利和家庭的权利,没收其财产,以警告其效尤者;二、对悲观主义者采取必要的措施,使其精神状态恢复正常;三、改进教育,培养人们的坚强性格,增强信念;四、重新发挥家庭在防止自杀中的作用;五、主要的是恢复行会,建立不同职业的职业组织,使个人命运与集体组织联系起来。总之,作者通过系统研究,探索自杀的原因和它的规律性,写出这部系统论述自杀的著作,这在社会学领域内是不多见的,应该说是对社会学的一大贡献。正是这个缘故,它成了众多社会学著作中一部名著。

作者简介

迪尔凯姆,EmileDurkheim(1858-1917)又名涂尔干,也有人译为杜尔克姆。法国社会学家,社会学的学科奠基人之一。生平和著作1858年4月15日出生于法国孚日省埃皮纳尔一个小城镇的犹太教教士家庭。幼年曾学习希伯莱文、旧约和犹太教法典。青年时代放弃了宗教信仰,走上实证科学的道路。1879年,就学于巴黎高等师范学校,1882年毕业。1882~1887年,在省立中学教书。其间赴德国一年,学习教育学、哲学、伦理学,深受W.冯特实验心理学的影响。1887~1902年,在波尔多大学教书,并在那里创建了法国第一个教育学和社会学系。1891年,被任命为法国第一位社会学教授。1898年,创建了法国《社会学年鉴》。围绕这一刊物形成了一批年轻社会学家的团体──法国社会学年鉴派。1902年后执教于巴黎大学。第一次世界大战中断了这位反战学者的学术研究,他的儿子和许多学生死于战场,他受到极大的刺激。1917年11月15日在巴黎去世。主要著作有:《社会分工论》(1893)、《社会学方法的规则》(1895)、《自杀论》(1897)、《宗教生活的基本形式》(1912)等。

本书特色

埃米尔·迪尔凯姆是19世纪末20世纪初法国一位著名的社会学家。1882年,他在巴黎高等师范学校毕业后,先后在桑斯等地许多中学任教,1885-1886年赴德国游学,深受德国实验心理学创始人冯特的青睐。回国后到波尔多大学任社会哲学讲师,后晋升教授。1896年,他创办了《社会学年刊》。1902年,他根据社会学研究的不同对象,把社会学分为一般社会学、宗教社会学、法律社会学、犯罪社会学、经济社会学、道德社会学、社会形态学、美学社会学等。同时,他还给社会学下了定义,认为它是一门以比较的方法研究各种社会制度和社会过程的科学。

目录

导论

第一编 非社会因素

第一章 自杀与心理变态

第二章 自杀与正常的心理状态。种族。遗传。

第三章 自杀与自然因素

第四章 仿效

第二编 社会原因和社会类型

第一章 确定社会原因和社会类型的方法

第二章 利己主义的自杀

第三章 利己主义的自杀(续)

第四章 利他主义的自杀

第五章 反常的自杀

第六章 不同类型自杀的各种形式

第三编 作为一般社会现象的自杀

第一章 自杀的社会因素

第二章 自杀和其他社会现象的关系

第三章 实际的结论

附录

一、图一自杀和酗酒(四幅)

二、图二法国各县的自杀人数(1887-1891)

三、图三中欧的自杀情况(根据莫塞利的材料)

四、图四自杀人数和家庭密度(人口数)

五、图五自杀和财富

六、各年龄组有配偶者和丧偶者按有无子女分类的自杀人数

节选

同样,连续几代人得肺痨的情况肯定是很多的,然而学者们仍然迟迟不愿承认这种病是遗传的。相反的答案倒似乎占了优势。同一个家庭里一再发生这种疾病也许不是由于肺痨本身的遗传性,而是由于某种一般气质的遗传性,这种气质容易感染致病的细菌,并且在有机会的时候使这种细菌繁殖。在这种情况下,遗传的不是疾病本身,而是有利于疾病发展的天生体质。为了有权断然否定这种解释,至少应该证实在胎儿身上常常发现结核杆菌;只要这一点得不到证实,人们就必然要产生怀疑。对我们所关心的问题同样需要慎重。因此,要解决这个问题,光指出某些有利于遗传性论点的事实是不够的。这些事实还必须有足够的数量,免得被认为是偶然的巧合——不包含其他解释——不和其他任何事实相矛盾。那么这些事实是否满足这三个条件呢?

诚然,这些事实是常见的。但是要由此得出结论,说自杀从本质上来说是遗传的,那就不足以说明这些事实多多少少是常见的。此外,还必须能够确定这些事实和自杀的总数有什么相应的关系。对自杀总数中的大部分人来说,如果证明他们有遗传的先例,那就有充分的理由承认这两种事实有某种因果关系,自杀有一种遗传的倾向。但是只要这一点得不到证实,人们总是可以怀疑这些情况是否由于几种不同原因的偶然结合。然而,观察和比较——只有这样才能解决这个问题——从来没有广泛地进行过。人们几乎总是满足于引证一些有趣的小故事。我们在这方面所掌握的材料从任何意义上来说都什么也证明不了;这些材料甚至有点自相矛盾。吕伊斯大夫有机会在他的诊所里观察过39名有比较明显自杀倾向的精神病患者,并收集了这些病人相当完整的有关材料,他发现只有一例病人的家庭成员中有过同样的倾向。在布里埃·德布瓦蒙所遇到过的265名精神病患者中,只有11名病人的父母是自杀的,即只占4%。卡佐维埃伊所提供的比例则要高得多;在60名病人中,他查明有13名即28%的病人家中有过遗传的现象。根据巴伐利亚州的统计材料——唯一记载遗传影响的统计材料,在1857-1866年期间,使人感到是遗传的约为13%。

无论这些事实多么不起决定性的作用,如果在说明这些事实时只能承认自杀的某种特殊遗传性,那么这种假设也会具有一定的权威性,而且甚至不可能找到另一种解释。但是,至少有另外两种原因能够产生同样的结果,尤其是在这两种原因同时存在的时候。

……