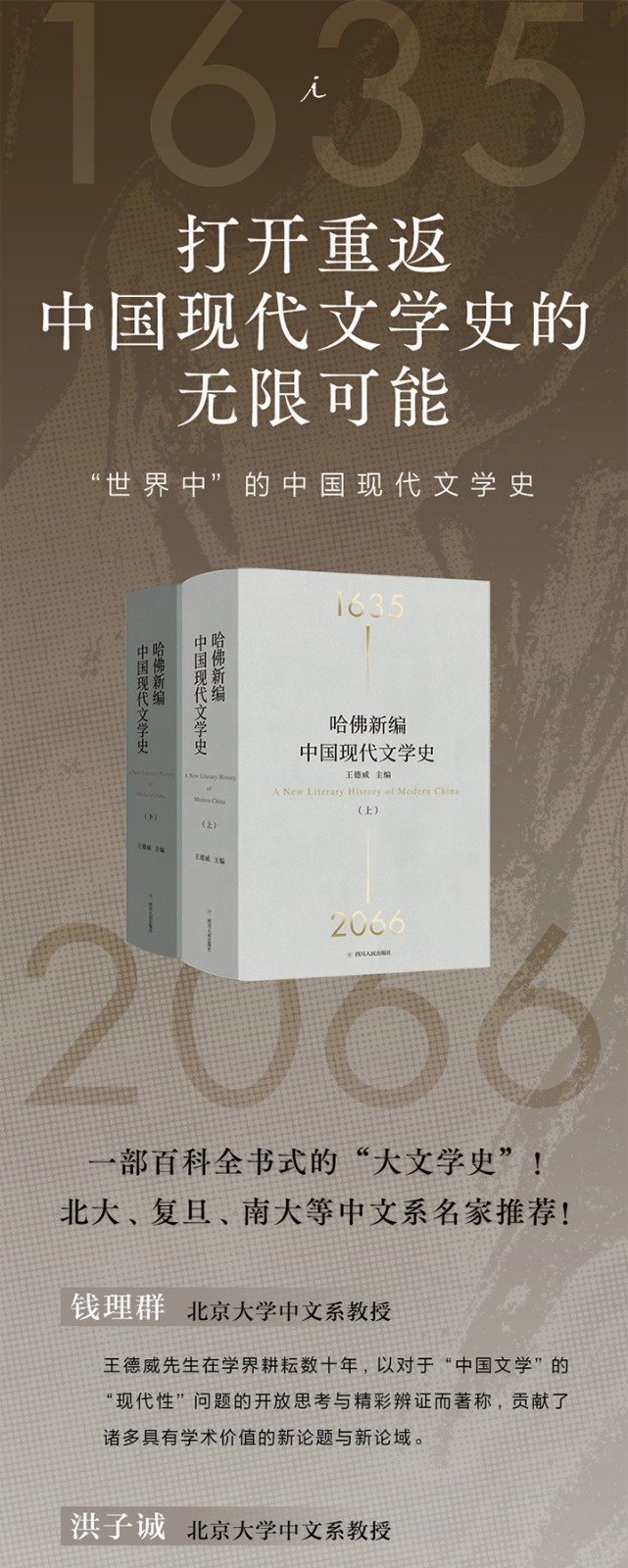

作者:王德威

页数:1252

出版社:四川人民出版社

出版日期:2022

ISBN:9787220126970

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

《哈佛新编中国现代文学史》,以一百多个关键时刻为切入点,整部文学史起自1635年晚明文人杨廷筠(1562—1627)、友人艾儒略(1582—1649)等的“文学”新诠,止于当代作家韩松(1965— )所幻想的2066年西行漫记“火星照耀美国”。

在这“漫长的现代”过程里,中国文学经历剧烈变动,发展出极为丰富的内容与形式。

本书希望所展现的中国文学现象犹如星罗棋布,一方面闪烁着特别的历史时刻和文学奇才,一方面又形成可以识别的星象坐标,从而让文学、历史的关联性彰显出来。

“何为文学史”?“文学史何为”?这是一部在“世界中”的中国现代文学史。我们期望向世界读者呈现中国文学现代性之一端,同时反思目前文学史书写、阅读、教学的局限与可能。

作者简介

王德威,哈佛大学教授,主要著作有《现代抒情传统四论》《台湾:从文学看历史》《被压抑的现代性:晚清小说新论》等。

相关资料

★ 钱理群(北京大学中文系教授)——

中国现代文学史需要不断“重写”。这既是因为不同时代的历史进程、文化潮流与学术范式带来不同的问题意识与美学趣味,更由于中国现代文学本身包含了异常丰富的资源、价值、经验,以及“丰富的痛苦”。这也就意味着任何从单一立场与视野讲述的中国现代文学史的故事都将有其限制与缺憾。王德威先生在学界耕耘数十年,以对于“中国文学”的“现代性”问题的开放思考与精彩辨证而著称,贡献了诸多具有学术价值的新论题与新论域。他邀集海内外一百余位学者共同完成的这部《哈佛新编中国现代文学史》,是其文学观与历史观的一次集中彰显,是对于从1922年胡适的《五十年来中国之文学》开启的百年中国现代文学史书写传统的新推进与新发展,必将丰富我们对于中国现代文学乃至现代中国的理解。

★ 洪子诚(北京大学中文系教授)——

《哈佛新编中国现代文学史》重新定义“中国”、“现代”与“文学”的努力,具有“革命性”意义,是一部“发凡起例”的著作。无论是将“华语/中文”写作纳入论述的雄心,还是把“文学”概念回向至中国传统“文”的观念的大胆尝试,都大大拓展了文学的边界,从理论与实践——不仅是文学史写作实践,更为重要的是文学写作实践——两个层面上做出了积极探索。这部文学史带给我们的思考无疑是积极的、建设性的。

★ 陈平原(北京大学中文系教授)——

王德威主编的《哈佛新编中国现代文学史》刊行,以近乎编年纪事的形式,呈现中国现代文学诸多重要的历史时刻、人物事件以及思想命题,繁花似锦,异彩纷呈,书会很好看……从“小说中国”到“抒情传统”,再到文学史写作、中国文论重建,王德威一路走来,步步莲花。我相信,凭借丰厚学养及过人的勤奋,王德威能完成此宏大计划,故翘首以待。

★ 陈晓明(北京大学中文系教授)——

此番王德威教授如此费心费力十多年,统领海内外学人一百多人,完成这部旷世之作,其“重写”中国现代文学史的勇气和决心,其把握历史的广度和深度,当能体会到德威先生的那种坚忍不拔的精神。这部文学史把文学与历史、与思想史如此紧密地糅合在一起来探究,其发现有如把过去所埋藏或遗忘的意义,因“此时此刻”的阅读书写,显现出“史料/始料未及”的时间纵深和物质性,其思考的积极意义不言而喻。

★ 陈思和(复旦大学中文系教授)——

王德威先生跳出了海外汉学以“现代性”为核心叙述的视域,构成了以“世界中”为核心叙述的文学史观,使这部文学史在时空上获得了大幅度的扩张。把文学现象还原给世界本原,让无数文学细节在自然运行中自在地开启丰富灿烂的状态,从而在斑斓浩瀚的文学现象的运动过程中显现底下的潜流与深层的结构,也许那不一定是所谓的历史本质,但它要揭示出与未来的文学发展有密切关系的必然性与预见性。

★ 戴燕(复旦大学中文系教授)——

在这个时候,王德威主编的《哈佛新编中国现代文学史》出版,既让人看到他的理想之高和与之相匹配的做事态度的坚韧、方法的周密,又看到他在理论和实践两个方面始终保持开放、精进,这更增加了我对他的敬佩,也相信在这一代人手里,重写文学史,不会只停留在一句口号中。

★ 陈子善(华东师范大学中文系教授)——

一部从体例到表述都是崭新的中国现代文学史,一部熔文学(白话与文言)、戏剧、电影、美术、翻译直至网络文学于一炉的中国现代文学史,一部能够开拓读者视野、引发读者进一步思考的开放式的中国现代文学史。

★ 丁帆(南京大学中文系教授)——

作为一直从事中国现当代文学与文学史研究的海外学者,王德威应该是第三代的领军者,他几十年来打通了中国现当代文学学科的壁垒,将百年以降的所有文学史思潮现象和作家作品(哪怕是一个有文学史意义的不起眼的小作家)都纳入自己研究的视域中,这是我们大陆学者所难以企及的学术态度。

★ 季进(苏州大学中文系教授)——

最特别、最丰富、最有趣的当属王德威主编的《哈佛新编中国现代文学史》……无可否认,它应该是三十年来海内外文学史重写的最重要的代表性成果之一。这样一部充满主观性、创新性的文学史,与其说是一部权威信史,不如说它如斧破竹,打开了重返中国现代文学史的无限可能,也生动体现了王德威对中国文学的深厚情怀与自觉承担,从这个意义上说,不妨也可以视之为王德威的又一部抒情之作。

★ 梅家玲(台湾大学中文系教授)——

《哈佛新编中国现代文学史》突破一般文学史的书写体例,既能以宏观视野呈现文学流变,又能以微观慧眼鉴照特定时刻的文学现象。它为“现代”、“文学”与“史”的内涵与意义带来具有启发性的思考面向,也经由跨时代、跨地域对话,为未来的现代文学研究开启许多新的可能性。

★ 陈国球(台湾清华大学中文系讲座教授)——

王德威教授主编的《哈佛新编中国现代文学史》是创新理念的文学史书写,参与者有一百多位海内外学者和作家,各以其眼光与文风撰著成近两百篇的纪事本末体短章,其上却又有建瓴走坂之势的文学史观足以统摄全书。这将会是一本在 “世界文学史学史”上影响深远的文学史!

★ 黄锦树(暨南国际大学中文系教授)——

《哈佛新编中国现代文学史》雅俗的界限被打破(罗大佑、崔健、金庸、三毛都是佳例),叙述方式时而正规(以百科辞条的方式),时而戏剧化(现身独白、现场重建,甚至离题),它以不像文学史的方式展开,带着一定的虚拟性,明显地追求不完整性,篇幅浩大而刻意支离破碎,为的大概不是灌输文学史知识、建构典律,而是企图刺激读者思考:到底什么是文学史?为什么我们需要文学史?文学史究竟要带我们去哪里?

★ 许子东(岭南大学中文系教授)——

王德威主编的《哈佛新编中国现代文学史》,这是一种新的文学史的写法,大文学史,从明朝开始,人多力量大,世界上一百多个学者合起来写的——从外围扩展现代文学的概念——话题大大拓展。

★ 新京报(《王德威:我们对于文学史应该做一个重新的反省》)——

由中国人民大学等联合主办的“21大学生世界华语文学人物盛典”在京举办,首位致敬对象为哈佛大学东亚系暨比较文学系讲座教授王德威。从《被压抑的现代性》中谈到的“没有晚清,何来五四”,到《抒情传统与中国现代性》中对中国文学“有情”历史的召唤和重新叩问,再到现在……王德威的研究总能以新的理论构架、新的诠释方式带来明确的启发。

★ 凤凰文化(《王德威:小说家是讲述中国最重要的代言人》)——

作为哈佛大学东亚语言及文明系讲座教授的王德威,是海外中国现代文学研究界继夏志清、李欧梵之后的第三代领军人物。他多年来一直侧重于文学与历史的互动研究,曾以一句“没有晚清,何来五四”提出“被压抑的现代性”,引起国内学界的重视和讨论。其后来提出的“想象中国的方法”亦成为现当代文学研究的新思路。近几年,王德威又开始积极倡导华语语系文学概念与抒情传统研究,再次受到学界关注。

★ 联合早报(《一部“文”的文学史》)——

由哈佛大学王德威教授主编,集合美、欧、亚三大洲学者、作家之力完成的A New Literary History of Modern China(中译《哈佛新编中国现代文学史》),2017年春由哈佛大学出版社出版。作为近年英语学界“重写中国文学史”风潮的又一尝试,《哈佛新编中国现代文学史》在酝酿过程中即倍受关注。历时五年筹备,这部厚逾千页的新著打破常规,采取编年顺序,聚焦特定历史时刻、事件、人物及命题,以点窥面,众声喧哗,呈现自晚明至21世纪中国文学的复杂历史和多元地貌。

★ 文汇学人(《王德威:重写文学史,重写“重写文学史”》)——

哈佛大学出版社一直在推动一项新编国别文学史计划,哈佛大学东亚系教授王德威受出版社邀请,主编新的中国现代文学史。根据这一写作计划,他强调,文学的问题要回归到文学史的脉络中加以讨论。与传统的中国文学史相比,哈佛大学版的中国现代文学史在理念和形式上有了明显的区别。

★ 《现代中文学刊》杂志(《何为文学史?文学史何为?》)——

2017年,哈佛大学出版社推出了王德威教授主编的《新编中国现代文学史》,引起学界广泛关注。

★ 《读书》杂志(《重写文学史如何可能》)——

王德威教授主编的《哈佛新编中国现代文学史》在海内外学界产生了持续而广泛的影响。

本书特色

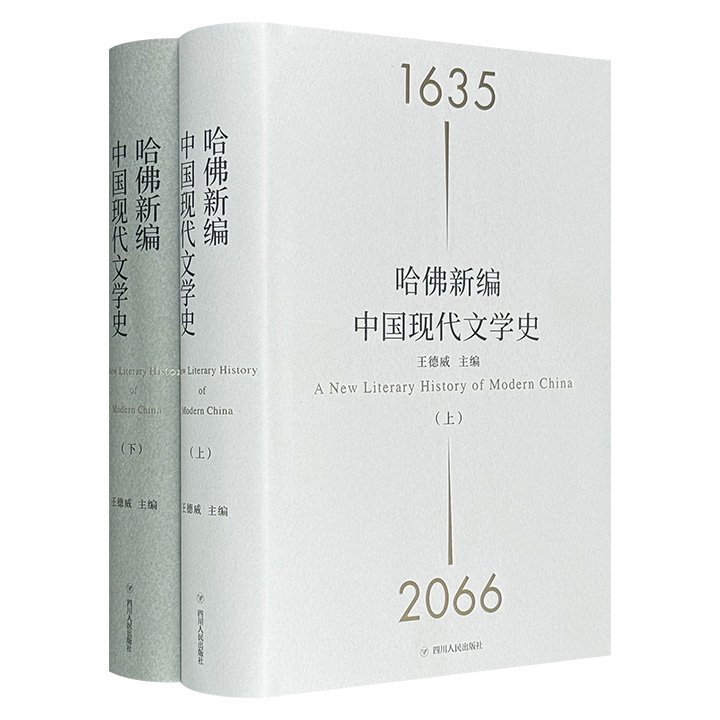

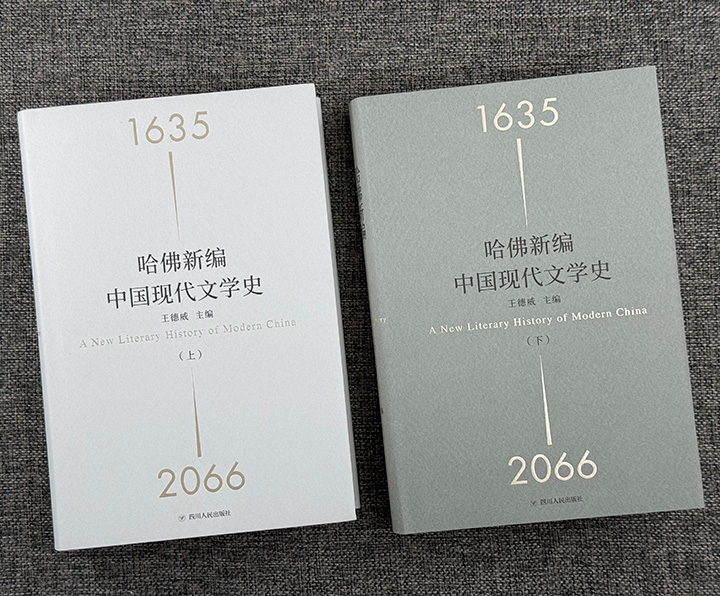

★16开精装,四川人民出版社出版

★北京大学中文系陈平原教授书名题字

★100多个关键时刻,把握“文学”遭遇“历史”的精彩瞬间

★这部文学史起自1635年晚明文人杨廷筠(1562—1627)、友人艾儒略(1582—1649)等的“文学”新诠,止于当代作家韩松(1965—)所幻想的2066年西行漫记“火星照耀美国”

★全书集合莫言、王安忆、韩瑞、王蒙、余华、朱天心、董启章等两岸及世界中国文学学者

★封面采用水瑟纸,简洁大方,庄华并重,又有书卷气。上册书衣珀灰色,下册书衣绅灰色,书名专金印刷,有金属效果,裱封则是秋棕色

目录

中文版序 / 王德威

导论:“世界中”的中国文学/ 王德威

1635年;1932年,1934年

现代中国“文学”的多重缘起

1650年7月22日

荷兰戏剧、中国小说与开放的世界图景

1755年

19世纪中国的文章复兴

1792年

时间的冲撞:现代憧憬·怀旧想象

1807年9月6日

翻译的现代性:马礼逊的中国文学

1810年

公羊想象与托古改制

1820年

“以世界为家”:《镜花缘》与中国女性

1820年

晚期古典诗歌中的彻悟与忏心

1847年1月4日

《西学东渐记》:跨太平洋翻译

1852年;1885年

原乡里的异乡人:江湜与黄遵宪

1853年

错置的时代:西洋鬼子、中国天师

1861年

早期现代中国的女性作家

1862年10月11日

王韬登陆香港

1872年10月14日

媒体、文学和早期中国现代性

1873年6月29日

翻译的政治:走向世界语言

1884年5月8日

左图右史:《点石斋画报》及杂志

1890年秋

《海上花列传》、方言小说与白话现代性的起源

1895年5月25日

新小说前的“新小说”

1896年4月17日

丘逢甲:涕泪飘零的诗学

1897年

语言改革及其不满

1898年5月

邱菽园:南洋离散诗学的风雅与风土

1899年

甲骨,危险的补品……

1900年2月10日

未竟的翻译与新小说的未来

1900年夏秋

落叶、哀蝉、国难、诗殇

1901年

《黑奴吁天录》到中国

1903年9月

福尔摩斯来华

1904年8月19日

借古喻今

1905年1月6日

“文”与“中国最早的文学史”

1905年

明希豪森的中国之行

1906年7月15日

章太炎与文学复古的革命政治

1907年6月1日

东京和上海的优选剧场景观

1907年7月15日

中国位女性主义者之死

1908年

从摩罗到诺贝尔

1909年11月13日

南社:革命时代的古典诗情

1911年

革命加恋爱

1913年;2011年5月

《大同书》:乌托邦小说

1916年8月23日

胡适和他的实验

1916年9月1日

现代中国的“青年”之发明

1918年4月2日

周豫才写《狂人日记》

1918年夏

现代梵音

1919年5月4日

触摸历史与进入五四

1919年5月4日

“五四文学”的多重意涵

1921年11月30日

台湾地区诊断书

1922年3月

翻译白璧德

1922年春

向恺然的猴子

1922年12月2日

新文学与国文课

1924年4月12日

徐志摩和中国的浪漫主义

1924年5月30日

声音的魅力

1925年6月17日

鲁迅与墓碑

1925年11月9日

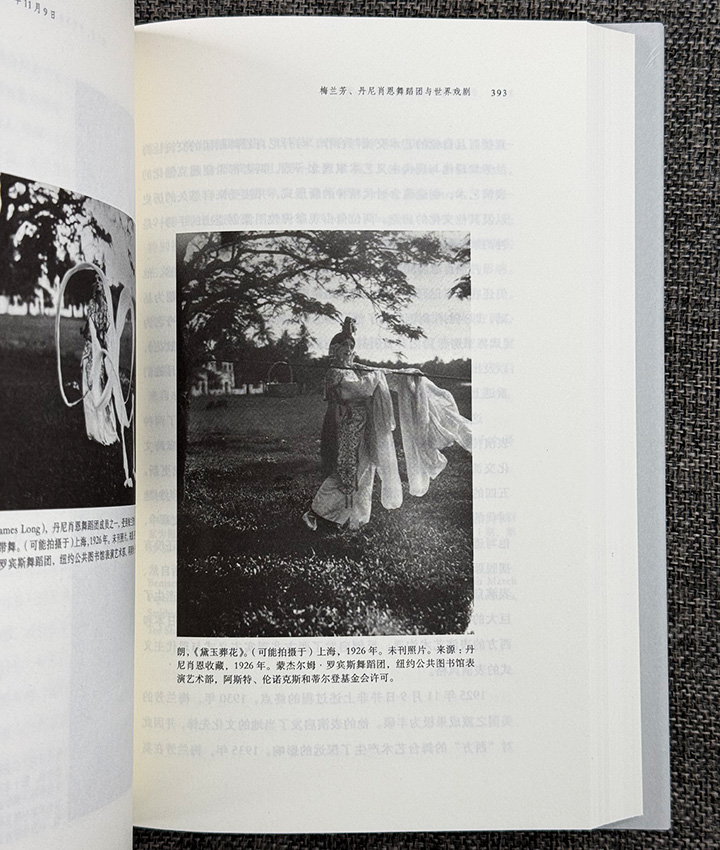

梅兰芳、丹尼肖恩舞蹈团与世界戏剧

1927年6月2日;1969年10月7日

“独立之精神,自由之思想”

1927年6月4日

传奇吕碧城

1927年8月23日

巴金的无政府主义小说

1928年1月16日

革命与莱茵的葡萄

1928年

病与浪漫

1929年9月

性别、商业化和文学市场

1929年

身为名人的作家

1930年10月

瑞恰慈与中国批评

1930年10月27日;2000年1月

猎头之邀

1931年2月7日

中国左翼作家联盟,1930—1936年

1932年11月15日

宣传员、油印机与骡子

1932年

黑婴的《异教徒恋曲》

1934年1月1日;1986年3月20日

大地寻根:战争与和平、美丽与腐朽

1935年3月8日

语言、文学和默片

1935年6月18日

之死

1935年7月28日、8月1日

儿童中国:三毛传奇

1935年12月21日

《过渡》与定县实验戏剧

1935年底

一封台湾地区话文的“批”寄出

1936年5月21日

《中国的一日》

1936年10月

木刻:流动的图像

1936年10月19日

文章身后事

1937年2月2日

曹禺及其剧作

1937年春

“吹号者”艾青

1937年11月18日;1938年2月28日

燕卜荪、奥登与九叶诗派

1938年6月

寻找原乡人

1938年

一个年轻诗人的画像

1940年9月3日

新感觉派的诗学与政治

1940年12月19日

中国性与现代性之间:费穆的电影艺术

1940—1942年

延安的西洋文学课

1941年12月25日

张爱玲在香港

1942年1月22日;2014年秋

在战火中写作

【下册】

1942年5月2日—23日

《在延安文艺座谈会上的讲话》

1943年4月

“赵树理方向”

1944年11月14日

北有梅娘

1945年8月1日

中国现代主义诗歌的声音

1945年8月29日

郁达夫失踪之谜

1946年7月15日

文人与沦陷

1947年2月28日

记忆与创伤:从二二八事件到“白色恐怖”

1947年秋

朱光潜、沈从文和苏格拉底

1948年10月;2014年2月

寻找徐娜娜

1949年3月28日

从精神病院到博物馆

1950年3月16日

台湾地区才子吕赫若

1951年9月;1952年9月

新文学史的命运

1952年3月18日

社会主义的世界文学

1952年6月7日

报人、文人与旅人:刘以鬯在南洋

1952年7月

文学史的异端

1952年10月14日

林语堂与“明快”打字机

1953年末

老舍和美国

1953年;2019年

已经写了67年

1954年3月12日—7月13日

胡风和他的追随者

1954年9月25日—11月2日

地方戏登上国家舞台

1955年2月8日

金庸武侠地形图

1955年

香港现代主义与我

1956年

周瘦鹃的罗曼史

1956年;1983年9月20日

亚细亚的孤儿

1957年6月7日

穆斯林与中国拉丁化新文字

1958年6月20日

社会主义剧场上的《关汉卿》

1958年

新民歌运动

1959年2月28日

《青春之歌》与文学修改

1959年

红色经典里的中国

1960年10月

《饥饿

节选