作者:柳栋馨

页数:12,349页

出版社:吉林文史出版社

出版日期:2020

ISBN:9787547265574

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

《乡音袅袅梦故里:记栖霞市西荆夼村的故事》是一本地方

历史文化书籍,分两大部分:第一部分记录了西荆夼村的自然情况以及村里发生的故事,立足农村文明,探究历史渊源,挖掘农村故事,记载

农村变迁,旨在留住历史;第二部分建立在《栖霞市西荆夼柳氏宗谱》的基础上,将姓氏文化、传统文化、风俗文化以及人文文化等家族精神

文明、老一辈的优良传统、家族家训以及名人楷模等记录下来,使之代代传承,发扬光大,教化子孙。

作者简介

柳栋馨,1989年出生于山东栖霞农村。2015年毕业于吉林大学药学专业,学士学位。现就职于辽宁大连某国营企业。因个人爱好,专注于胶东柳娃家谱、东北“闯关东”柳氏家谱,以及地方文史研究。 自2016年,历时4年续修《栖霞市西荆夼柳氏宗谱》,成为西荆夼全村首本柳姓统谱。2018年12月3日,《大连晚报》刊登专版文章《新时代“闯关东”小伙与家谱的不解之缘》,报道了其修谱历程和修谱事迹。

本书特色

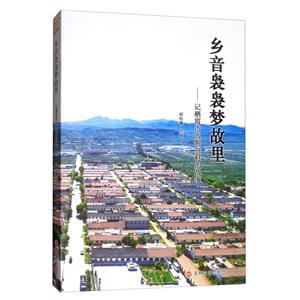

根据《山东省地名志》记载:“……宋代建村,因村西有青石,取名青石坡。清乾隆《栖霞县志》载,明嘉靖年间设剂山社,因村处荆山之西,改名西荆夼。” 西荆夼村街道布局为方格式,有东西大街20条,南北街5条,其中东西、南北中心街各一条。西荆夼村房屋排列规范,街道清洁整齐,功能分区集中、紧凑,交通方便。 1991年,西荆夼村被山东省人民政府授予“山东省村镇建设明星村”称号。 1995年,西荆夼村被烟台市人民政府授予“烟台市村镇建设明星村”称号。

目录

第一编 西荆夼的那些事

第一章 历史悠久环境优美

第一节 自然地理

第二节 自然环境

第三节 建置隶属

第四节 人口变动

第二章 合理规划利民建设

第一节 村内外交通情况

第二节 新型农村建设

第三节 建设成果

第四节 西荆夼集市

第五节 土地改造

第六节 西荆夼的亮化工程

第七节 屋窖

第三章 兴修水利百年大计

第一节 西荆夼的水利工程

第二节 重点平塘简介

第三节 清水河的治理

第四节 重大排水工程

第四章 重视文化精神充实

第一节 自建宣传队

第二节 西荆夼幼儿园

第三节 电影放映队

第四节 夜校扫盲班

第五节 农校学习班

第五章 领导干部积极为民

第一节 西荆夼的历届领导班子

第二节 西荆夼1956-1983年主要领导

第三节 丰富的村办企业

第四节 联产承包责任制下的西荆夼

第五节 新官上任三把火

第六节 水泥硬化路面

第六章 辉煌时期舒心生活

第一节 西荆夼的“十不花钱”规定

第二节 西荆夼产业项目链

第三节 西荆夼经济支柱产业

第四节 服务于百姓的项目

第五节 西荆夼的小商店

第七章 金蟾古庵心灵寄托

第一节 金蟾庵的故事

第二节 金蟾庵的概况

第三节 金蟾庵的传说

第四节 西庙山的传说

第五节 庙产争夺战

……

第二编 西荆夼柳姓文化

后记

参考文献

节选

《乡音袅袅梦故里:记栖霞市荆夼村的故事》:一、乡村小乐队,声誉传四方习近平总书记提出的“绿水青山,就是金山银山”,恰恰就是我们西荆夼村20世纪70年代的真实写照。那时的西荆夼村在柳玉南书记的领导和规划下,真是绿水青山、花果飘香,只要不种果树和粮食的地方全部都是绿树成荫,郁郁葱葱。村北是300亩的苹果园,村南有200亩的梨园,村前有旱涝保收的高产粮田,村西有大型养猪场。这500亩果园和大型养猪场是我们西荆夼村的经济大动脉,这三大经济产业把我们西荆夼村变成了当时远近闻名的富裕村,全国农业学大寨的先进集体,烟台市新农村建设明星村。西荆夼村民生活幸福美满、安居乐业。在我们这个安逸祥和、美丽富饶的村庄里,活跃着一支中西合璧的小乐队和演职人员。乐队有三大组合,传统乐鼓组配套齐全。中国民族乐器有扬琴、高胡、二胡、低胡、板胡、月琴、琵琶、笙、笛子、唢呐、坠琴等。西洋乐器有长号、圆号、小号、黑管、萨克斯管等铜管乐器,还有手风琴、大提琴、小提琴。人员30多名,演职人员40多名,所有节目的编导都由柳桂娥老师担任。那个年代,在整个栖霞、莱阳、海阳,可以说是首屈一指、独一无二,真可用阵容庞大来形容。那时我们这个农业学大寨的先进典型大队一年当中来参观学习的人络绎不绝,其中还有外国友人,只要客人一到,我们就马上献上我们自编自导自演的文艺节目。音乐类内容有二胡独奏、二胡合奏、笛子独奏、中国民族乐器合奏、中国民族乐器和西洋乐器合奏,那场面和气氛真是震撼和轰动。表演类节目有舞蹈、表演唱、音乐剧、独唱、三句半等,节目丰富多彩、形式多样、内容多变、与时俱进、脍炙人口,客人都是在恋恋不舍中离开我们西荆夼村的。村里要是有什么集体活动,我们都会来助阵表演,既丰富了村民的文化生活,也活跃了现场气氛,又给村民增加了精神食粮。20世纪70年代,科技欠发达,信息闭塞,不像现在各种娱乐设备应有尽有,当时唯一能给人们带来精神享受的就是各种文艺活动。当时的蛇窝泊公社宣传部每年都会组织下辖的56个大队进行文艺会演,经过层层选拔,最优秀的文艺团体代表公社再到栖霞会演,我们屡屡得胜,代表公社到栖霞会演也是每每以第一名成绩夺冠,那种荣誉感和喜悦的心情难以用语言表达。冬闲时节,为了活跃周边村庄人们的文化生活,增加村与村之间的友好往来,我们还排练了地方戏种吕剧到周边村庄慰问演出。我们搭起了活动舞台,购置了舞台灯光和音响设备,根据不同剧情要求,由柳永奎同志发挥其绘画的特长,绘制了舞台布景和幻灯片,在后台银幕上配合台上演员演出。在不同时段绘声绘色地烘托剧情,增加了舞台气氛。每次演出完毕,村民们都久久不愿离去,虽然天气寒冷,但我们所有演职人员心里总是暖暖的。我们这个乡村小乐队还真是个大舞台,既给予人们精神食粮,还以人们喜闻乐见的形式宣传了党的好政策,传播了正能量,陶冶了人们的情操,增加了人与人之间的感情,声誉传遍了四面八方。一、夜幕下的西荆夼在柳玉南书记的亲自领导和广大村民的共同努力下,20世纪50年代初到70年代初,短短20年时间,我们西荆夼村发生了天翻地覆的变化,由一个名不见经传的贫困村,变成了一个远近闻名的富裕村、农业学大寨的先进集体、烟台市新农村建设明星村。那个年代只有县城才有电灯,我们农村根本就没有。于是西荆夼大队党支部研究决定,让本村老百姓也能享受到城里人光辉灿烂的夜生活,就组织安装了10千瓦的发电机组自行发电,每天晚上发电到十点钟。发电前期从1970年到1971年由柳尧青同志负责,1972年以后由柳玉国同志负责,一直到1983年。那个年代每当夜幕降临,人们都是在昏暗的煤油灯光的陪伴下度过漫漫长夜的.而我们西荆夼却是灯火通明,亮如白昼。从空中俯瞰,我们西荆夼村就像一颗璀璨的明珠镶嵌在这2000多亩的土地上,光彩夺目,绚丽多姿。孩子们高兴得手舞足蹈,东家看看,西家瞧瞧,喜悦的心情溢于言表。学生们也告别了昏暗的灯光对眼睛的伤害、煤油灯烟对身体的危害以及煤油灯引起火灾等不安全因素,可以在自家的炕头上温习功课。大人们白天参加集体劳动,夜幕降临,男人们有的在明亮的灯光下看书学习,给自己的大脑充电,有的维修劳动工具、编篓编筐;妇女们有的织花边,有的绣麻布,有的做草编工艺为家庭增加额外收入,其乐融融。周边村庄的村民经常三五成群地于夜晚来到我们村,用羡慕和好奇的目光看着夜幕下西荆夼的美景与夜色,然后恋恋不舍地离开,在异村他乡奔走相告。随着人口的增加和电视机的逐年增多,村里的电力明显不足,于是村里在1978年又重新购买了40千瓦的发电机组,以确保村民的用电需求,直到1983年大河北水力发电站并网发电,我们的村办发电厂才退出了历史舞台。……