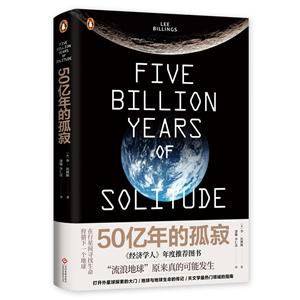

作者:[美] 李·比林斯 著,李仁达 译

页数:264

出版社:文化发展出版社

出版日期:2019

ISBN:9787514226287

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

《经济学人》年度推荐图书

打开外星球探索的大门 对天文学最热门领域的指南

地球热潮 科幻科普热潮

这本书讲的是这个领域的一些最人物正在讨论的,适合对天文学着迷并敬畏的人们。

阅读此书将有效地让我们思考人类和地球,乃至我们自身的许多问题。稍微有探求精神的人,都会从此书中找到乐趣,甚至更多的其他东西。也许危机到来的将来,我们才会认识到现在就应该开始思考了。

46亿年来,地球这颗充满生命的行星在寂静浩瀚的宇宙里,始终孤单存在。为了寻找外星生命,行星猎人们穷尽毕生研究之力,将望远镜朝向遥远的系外星系,试图打破地球彻底的孤寂。人类有着想和宇宙深处类似我们的智慧生命沟通的强烈渴望,希望找到更多跟地球条件类似的类地行星及智慧生命……

“我们居住于地球,一颗围绕太阳运行的行星。太阳是一颗熊熊燃烧的恒星,终将于某日燃尽,让我们的太阳系不再适宜居住。我们必须搭起通向其他恒星的桥梁,因为就我们所知,我们是整个宇宙中最有知性的生物……我们决不能辜负这份让最已知有意义生命延续的责任。”

—韦纳·冯·布劳恩 美国航空航天局阿波罗计划的缔造者

“我不知道我们是否有一天会离开太阳系,我所知道的是,拥有这个选项总是很好的。”

作者简介

李·比林斯(Lee

Billings):科学记者,他的文章见于《自然》(Nature)、《新科学人》(New

Scientist)、《大众技术》(Popular

Mechanics)以及《科学人》(Scientific

American)等杂志。目前居于纽约。

相关资料

优美动人……我所读过最好的系外行星书籍,面对一趟如我们基因般悠久的探索历程,词句能达到同等气度者也十分少见。

──《纽约时报书评》

在这本优雅的书中,比隆以充沛的能量和才华写出大哉问,甚至可能是终极之问:我们是孤处于宇宙,还是在某处有他种生命存在?

──理查德.普雷斯顿(Richard Preston),《伊波拉浩劫:破天荒揭露世纪病毒爆发真相的最本书》与《爬野树的人》作者

天体生物学这种对外星生命的研究,曾经只是个梦──如今却实现了。突然之间,在其他行星侦测生命不再那么奇特。李.比隆解释了这不可能的梦,究竟是怎么实现的。

──《经济学人》(The Economist)「年度选书」

在比隆广泛而扣人心弦的调查中,他退开了一步以拉开视野,而这大多归功于本领域巨擘们层次丰富的群像……这是一段非比寻常的科学探索故事。

──《科学人》(Scientific American)杂志

对于(此刻)孤立于宇宙中的意义,做了优美而详细丰富的研讨。

──卡尔.齐默(Carl Zimmer),《病毒星球》(A Planet of Viruses)及《演化:一个观念的胜利》作者

对宇宙中智慧文明的缜密深思──不是只对我们的文明,而是对任一处任一地的所有文明。

──布鲁斯.斯特林(Bruce Sterling),科幻小说作者

《五十亿年孤寂》阐明了那场一夜间近可发现上千行星的天文学探索冒险背后,有着什么样的人物性格。

──提摩西.费瑞斯(Timothy Ferris),《银河系大定位》与《「自由」的科学》(the science of liberty)作者

本书尖锐地提醒一件事:人类可能还没找到前往恒星的方法,但人们──我们所知、所爱、所失去的人──就是我们的全史与整个宇宙。 ──《华盛顿邮报》

迷人……对本主题的杰出概述,把那些往往当成科幻看待的事物,拉回可为人理解的地面。

──《克库斯书评杂志》(Kirkus Reviews)

对天文学最热门领域的指南。

──《经济学人》

本书特色

《五十亿年的孤寂》不仅是外星球探索的入门,也是地球与地球上生命的传记,更是系外行星学如何成长的抑扬顿挫的一段故事。科学记者李•比林斯,藉由深度访谈寻找系外行星这领域最线的天文学家,探索这股「系外行星热潮」。在这场探索旅程中,不仅描绘刻画了近五十年行星天文学的发展轮廓,也探究了这些穷尽一生寻找繁星间的生命,投资与报酬却不成比例的天文学家,他们执着追梦,以及失望和希望不断交替的动人故事。

目录

第一章 探求文明存续时间

第二章 德雷克的兰花

第三章 支离破碎的帝国

第四章 一颗行星的价值

第五章 淘金热之后

第六章 大图景

第七章 失去平衡

第八章 光线的差错

第九章 消零等级

第十章 进入不毛之地

致 谢